ばんこグランマと読む「四日市萬古焼史」

萬古焼のはじまりから昭和50年代までの歴史をまとめた「四日市萬古焼史」。こちらはばんこの里会館を運営する萬古陶磁器振興協同組合連合会の前身、萬古陶磁器振興会が満岡忠成先生に調査・執筆を依頼し、発行したものです。現在販売は終了しておりますが、萬古焼の歴史を知る上で貴重な資料となっています。そんな1冊を”ばんこグランマ”こと、ばんこの里会館の数馬館長と一緒にじっくり読み進めてまいりましょう。

※書籍の本文は、一部ギャラリーなどを除き、四角で囲われている部分です。

目次

- はじまり

- はじめに

- ギャラリー

- (一)はしがき

- (二)古萬古

- (三)安東焼

- (四)有節萬古

- (五)射和萬古

- (六)桑名萬古

- (七)各地の萬古関係諸窯

- (八)四日市萬古焼

- 1. 文政12年(1829年)の開窯

- 2. 山中忠左衛門(1821-1878)

- 3. 開窯と山忠・堀に続く人々

- 4. 四日市港開港と川村又助(川村商法と堀商法)

- 5. 萬古組合の設立から明治末年まで(明治後半の四日市萬古焼の推移)

- 6. 明治期の四日市萬古焼の原料

- 7. 明治期の四日市萬古焼の製陶法

- 8. 明治期の四日市萬古焼の名工たち

- 9. 大正焼の誕生(水谷寅次郎)

- 10. 大正焼の発展

- 11. 昭和初年の四日市萬古焼

- 12. 大正~昭和初年に活躍した陶芸家

- 13. 萬古陶磁器工業組合設立と生産統制

- 14. 軽質陶器開発と共同製土工場建設

- 15. 木節粘土の問題

- 16. 第二次大戦と萬古陶磁器工業

- 17. 芸妓さん挺身隊で活躍

- 18. 四日市大空襲と終戦

- 19. 戦後の復興と生産技術

- 20. 戦後の製品の変化

- 21. 分科会の発展

- 22. 伝統工芸品として国より指定される

- 付記

- ◆陶芸協会発足

- ◆栄誉に輝く叙勲を授与された人々

- ◆文化財に認定された人々

- ◆萬古神社創立

- ◆萬古太鼓結成

- ◆伝統の焼もの型萬古

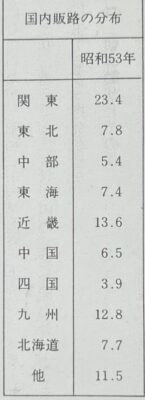

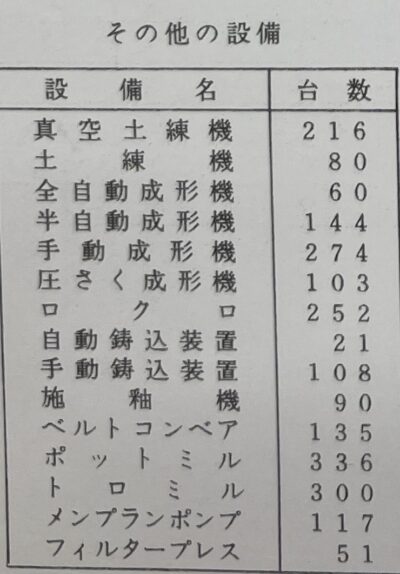

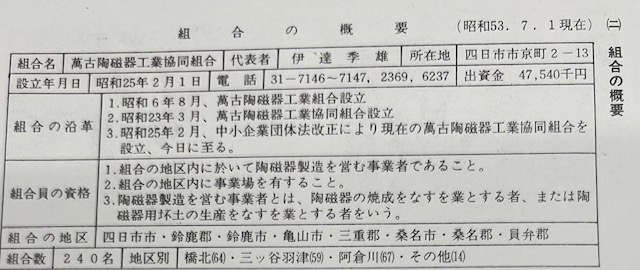

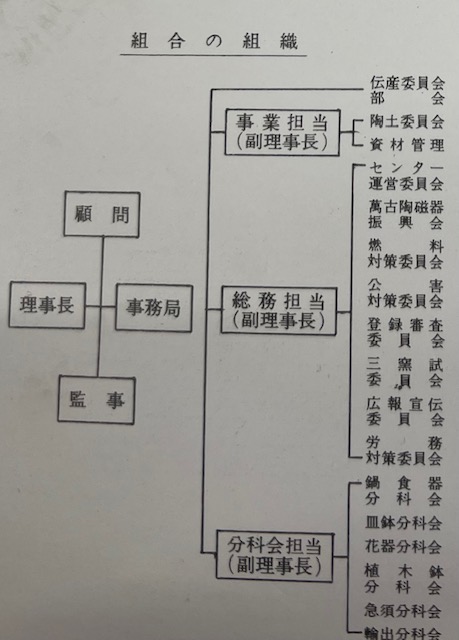

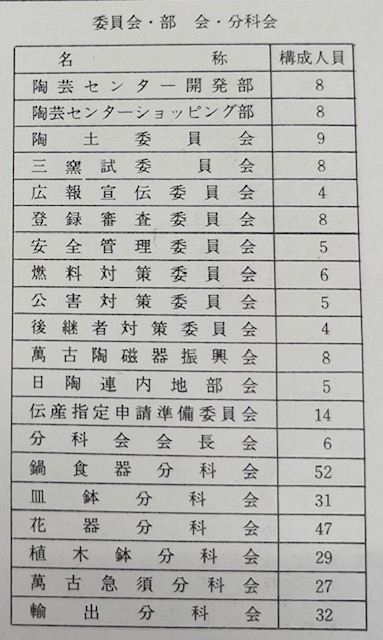

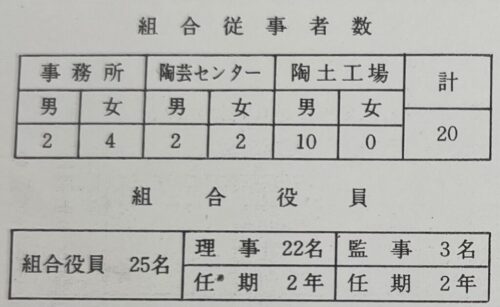

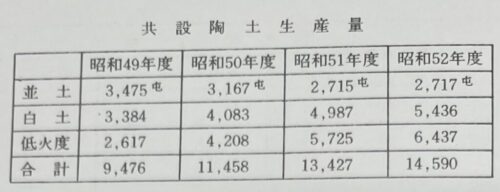

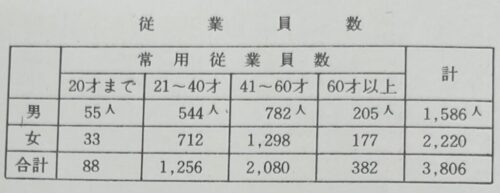

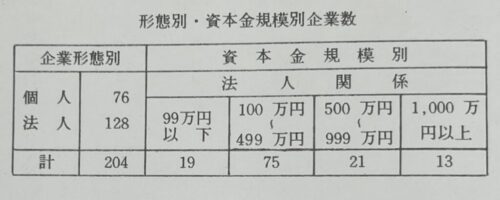

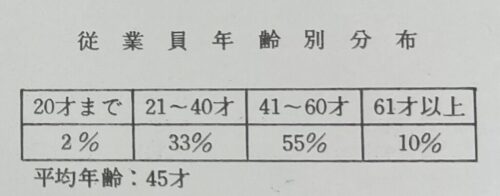

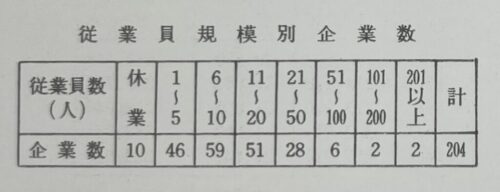

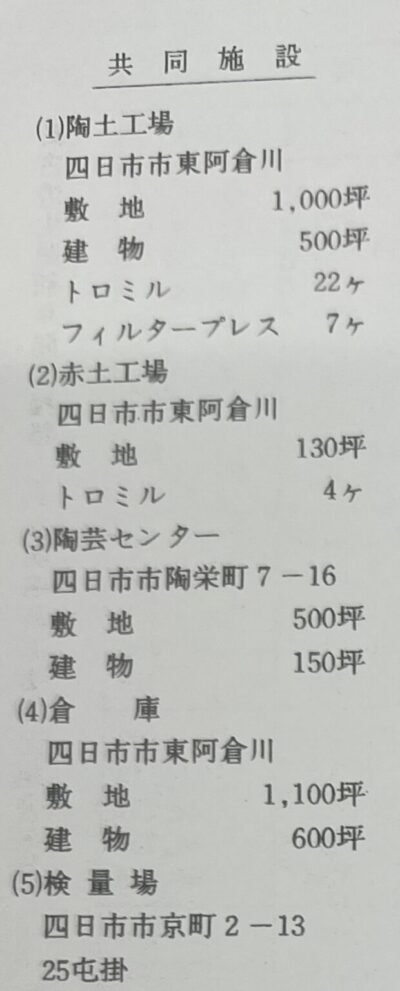

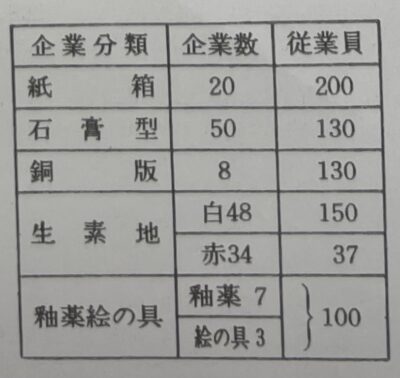

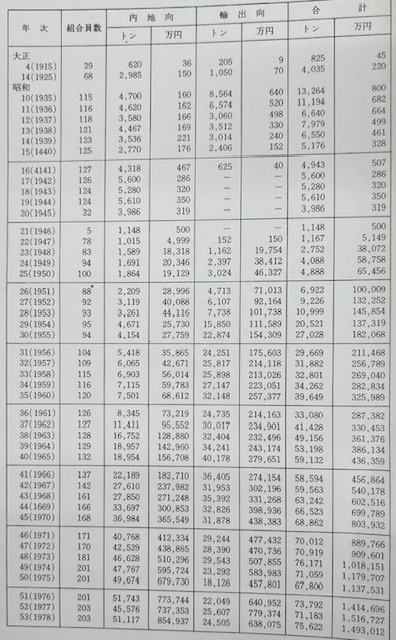

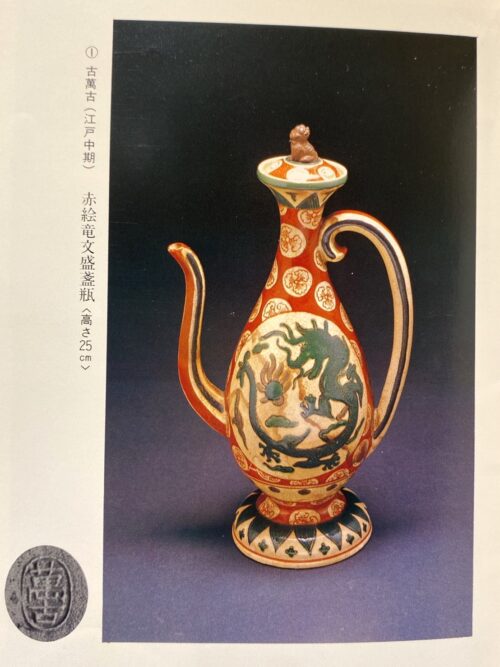

- ◆昭和53年度における萬古陶磁器工業協同組合の現況

- ◆萬古陶磁器工業協同組合の沿革

- ◆萬古商人と商業組合の今昔

- ◆萬古陶磁器商業協同組合の沿革(抜粋)

- ◆三重県窯業試験場(要点抜粋)

- カラー写真解説

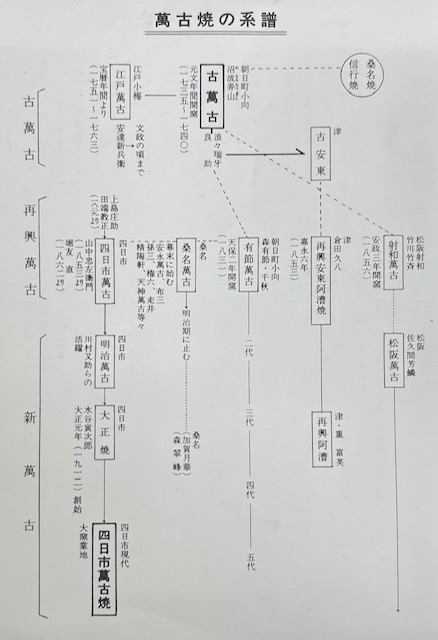

- 萬古焼の系譜

- 古萬古の銘印

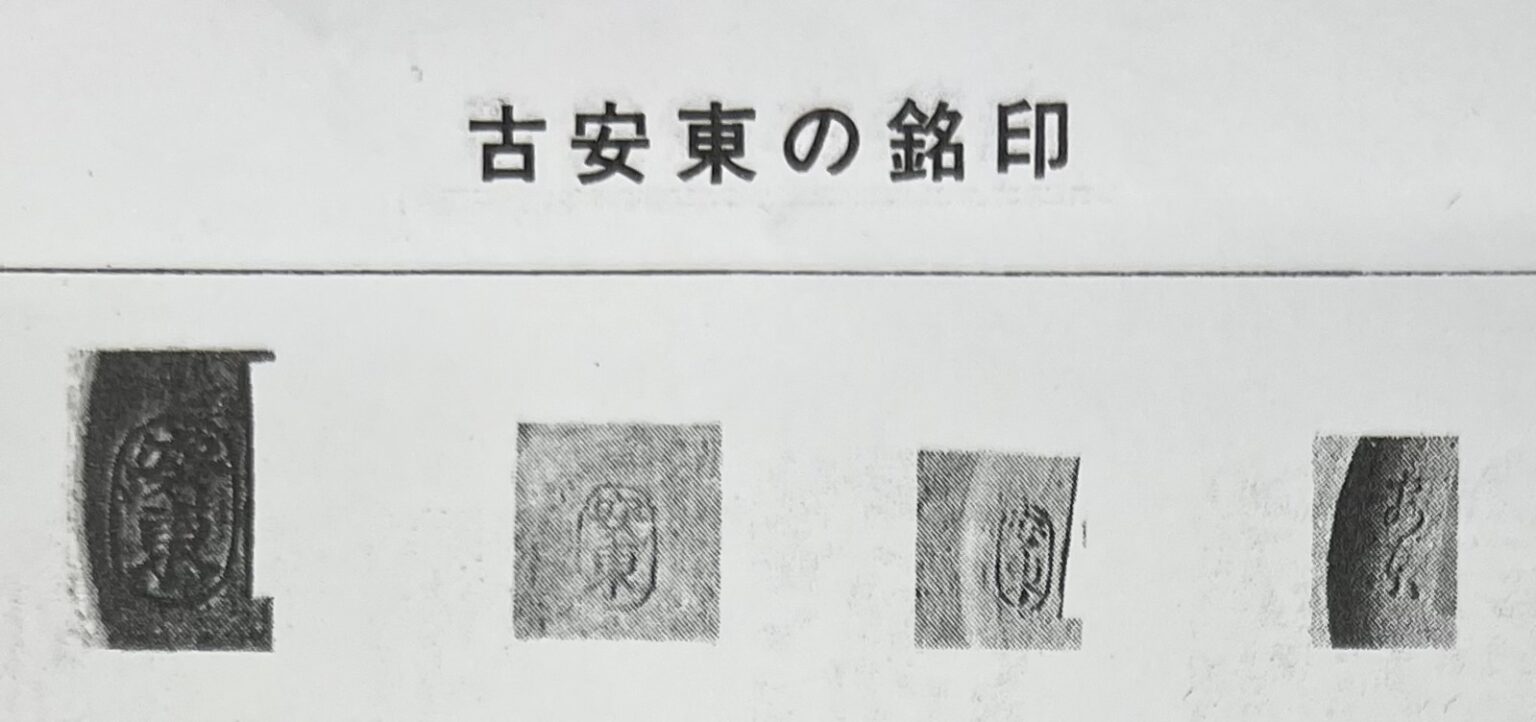

- 古安東の銘印

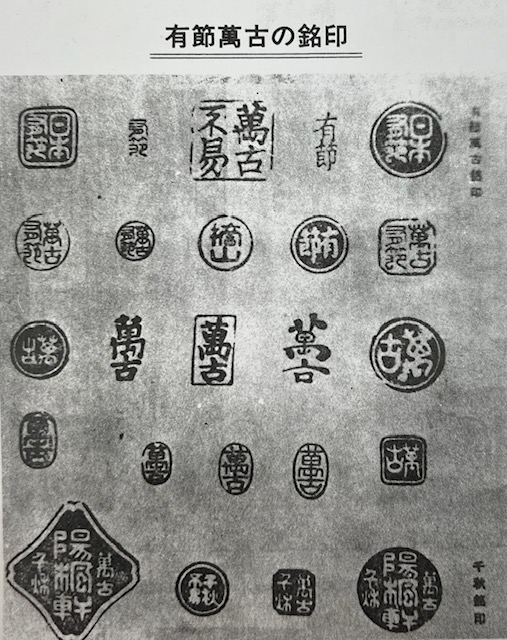

- 有節萬古の銘印

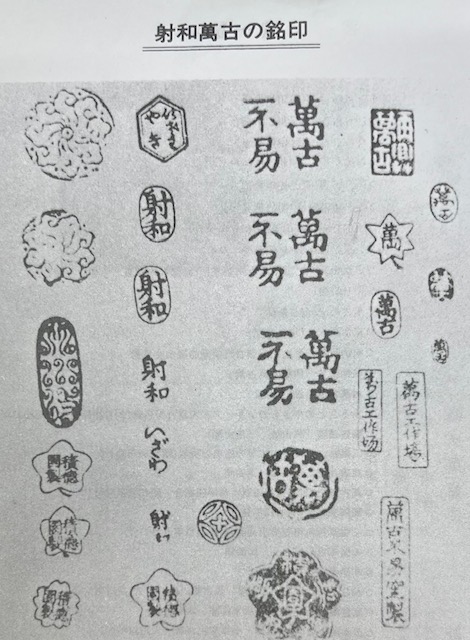

- 射和萬古の銘印

はじまり

四日市萬古焼史 満岡忠成著 萬古陶磁器振興会

この書物を、着任して、直ぐに組合の理事会でご一緒する方からお借りしました。

「ズブズブの素人、言うとらんで、勉強せいや」

たくさんの資料をお借りいたしました。

その中の一冊

「組合で作ったんや」

「手に入りますか?」

そのころは、まだ四日市に数冊残っていたのではないかと記憶していますが、

「萬古陶磁器振興会」という名称はすでに使われてなくなっています。

奥付によると、昭和54年11月3日発行とあります。

1979年ですから今から41年前

そして価格は3,000円

書物としたら結構なものと思います。

ケース付き、布貼り装丁でカラー写真が満載です。

立派な本です。

再販の予定がありませんので、俄然頑張ろうと言う気になってきました。

四日市萬古焼としての業界が出版した第一号。

四日市萬古焼の歴史のためにも記録として残しておこうと思います。

はじめに

四日市萬古焼史 満岡忠成著

■ はじめに 四日市萬古焼史編纂実行委員長 安藤清軌

やっと発刊の喜びを得るに至りました。紙上の都合もあって、貴重な資料も割愛せざるを得ない事情もございましたが、二百四十数年の歴史の中に、初めてその生い立ちから、現代に至るまでを纏めあげました。萬古焼は永い伝統の中にあって、二つの観点から焼き継がれていると思います。その一つは美術工芸品としての萬古焼。いま一つは生活必需品としての萬古焼。この二つの流れのあることを御理解下さって御覧願いたいと思います。

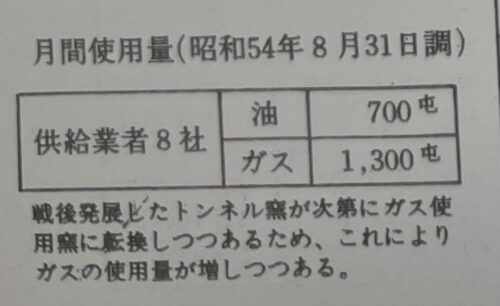

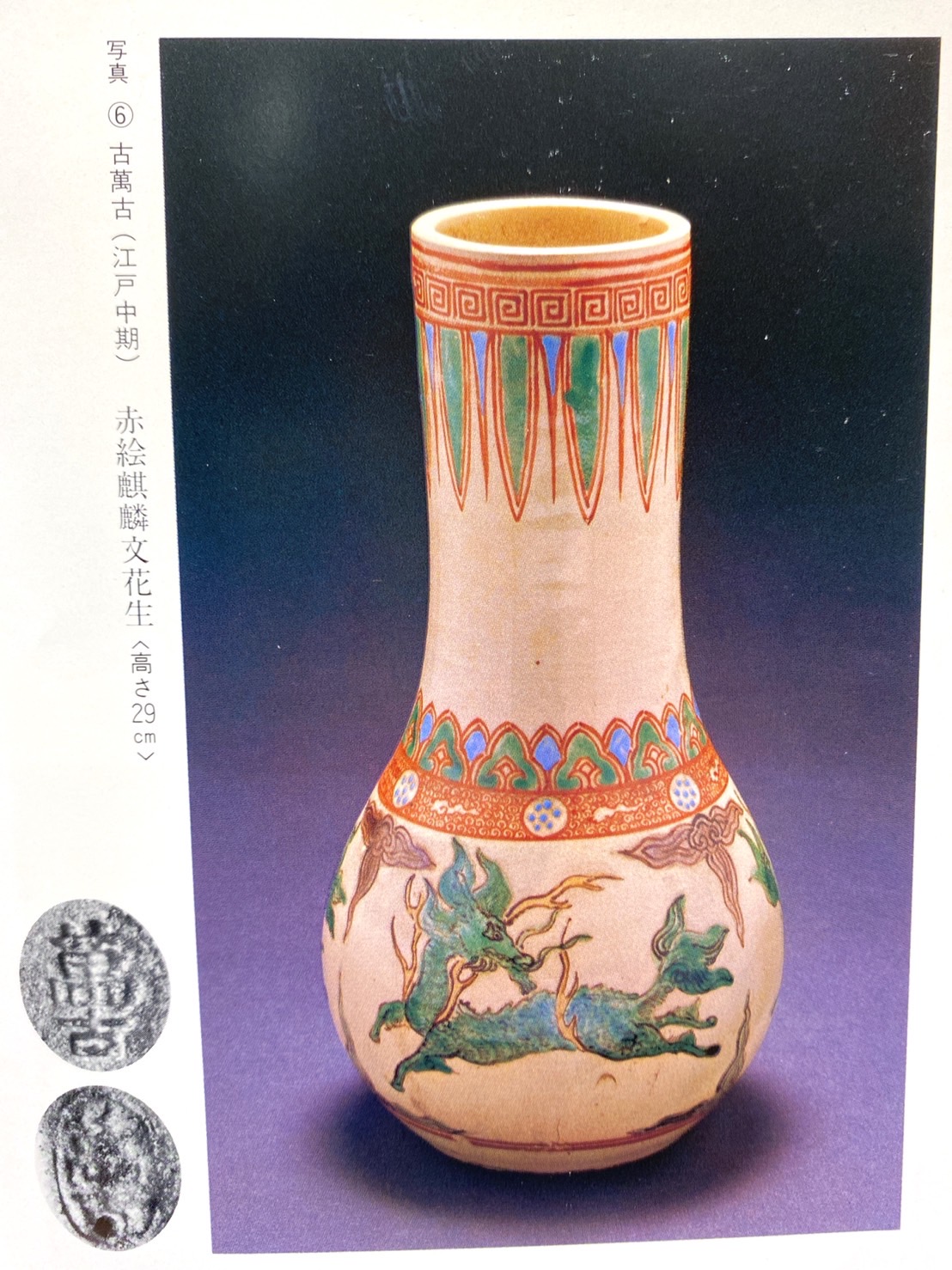

その流れの中の歴代の逸品の数々を全部カラーで紹介いたしました。裏印迄も克明に表現し、現物を見て戴く如く、親しく皆様に感じ取って戴けるよう努力いたしました。この萬古焼の貴重な遺産を、この本一冊で展観して戴けると思います。

初めて世に出た、この本を手にして、私自身只管感慨無量にならざるを得ません。長期に亘って馴れない作業に従事した我々も、やっと晴々とした気持ちです。どうかこの本を末永く座右の友として、可愛がって戴ければ幸いです。

茲に完成を喜ぶと共に、絶大のご協力を賜った満岡忠成先生、水谷英三氏、他諸先生、先輩、並びに実行委員諸氏に深甚の謝意を表すると共に、今後益々四日市萬古焼が、永遠に発展してゆくことを願ってやみません。

昭和五十四年十一月 文化の日

■ 発刊に際して 四日市市長 加藤寛嗣

本市を代表する地場産業の萬古焼は、今から、240数年前に沼波弄山が創始し、それには茶陶が多く、赤絵に優れており、永久に伝わるべき作品として「萬古不易」の印を押したのが起源と言われております。

弄山を始めとする先人・先輩方の今日に至るまでの各々の研究と工夫によって育て上げられた独特の個性を持つ萬古焼は四日市の代表的な特産品として大衆の暮らしに密着した実用品はもとより、美術品としても広く愛好され親しまれてきましたし、目ざましい高度経済成長によって国民の生活様式は一変し、国民の志向が徐々に多様化・高級化へと移行する中で、伝統あるものを求める心も根強く、こうした背景から、古くから伝わる伝統産業の振興を図り、国民経済の健全な発展に資するため、昭和四十九年に「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」が施行され、昭和五十四年一月「四日市萬古焼」として伝統的工芸品の指定を受けたことは、伝統ある技術技法の伝承と、後継者を養成しつつ、萬古焼の永久的発展を図る上で誠に意義あることと考えること所であります。

時代の流れとともに埋もれゆく萬古史実が、伝統的工芸品として指定された記念すべき年に、業界の方々の熱意と関係各位のご協力により、陶祖・弄山より現代に至る萬古の歴史をここに編纂し、「四日市萬古焼史」として刊行されたことに対し心からの敬意を表すると同時に全国の方々に地場産業萬古焼を紹介できますことは、業界振興の上に時宣を得たものであり、各方面において、広く多くの方々にご活用いただくものと確信いたす次第です。

業界におかれましては、この 「四日市萬古焼史 」発刊を契機として、誇りある萬古焼づくりにより一層邁進され、地域経済の発展に寄与されんことを祈念して、発刊に際してのことばとします。

昭和五十四年十一月

■ 発刊を祝い 丹羽文雄

四日市しの嵩顕寺に生まれた私は、幼い頃から萬古焼になじんできた。紫檀色をした、薄くて堅い急須や茶碗であった。使い込めば使うほど人間の肌の匂いがしみこんでいくような感触をもっていた。その原料がどこから来るのか知らなかったが、垂坂山の山土であることが教えられた。垂坂山の土は密度が濃くて、粘りがあって小学生の私は滑って転んだ記憶がある。赤味をまじえた黄色の土であった。

古萬古と新萬古の2種があるが、現在の萬古焼は新しい原料を使い、高度な技術で様々な陶磁器を生産している。

萬古焼が国の伝統工芸品に指定され、名前も「四日市萬古焼」と改称することになった。大辞典によると、伊勢国桑名・四日市附近より製出される陶器と注があるが、元文元年(1736)沼波弄山によって開窯されたと言われている。今回の資料収集によって種々新しい事実も判り、四日市萬古焼史が編纂されることになった。

郷土の歴史的事実が、史書によって永久に残ることになった。郷土のひとりとして大きな喜びである。

昭和五十四年十一月

ギャラリー

発刊の言葉の次ページは、目次です。そして鮮やかな盛盞瓶の姿が目に入ってきます。

カラー写真は60点掲載です。

ゆっくりと楽しんでいます。製品名の付け方とか、色々想像をたくましくしています。

1979年に発刊された書籍です。

読み写しをしていることになりますが、このような機会はまたとなく、いい勉強をさせていただいている、と感謝しつつです。出会って、学んで、後輩に伝えていく。人生のあり方そのものだわ、と、思いつつ。

※画像をクリックしていただくと大きい画像をご覧いただけます。

交趾写亀香合

今回は、有節萬古です。

色調が艶やかですね。

お楽しみください。

私には手が届きませんが、この中に欲しい!!ものあり・・・秋の夜・・・

今だからこそ!と始めた在庫ゼロ冊の「四日市萬古焼史」を電脳空間に保存する作業・・・・

私にとっては 今一度の再読!!

絶好のチャンスです。

いよいよ四日市に萬古焼を産業として根付かせた人々の名前が登場!!

半助さん、教正師・・・ドラマティックです ワクワク。

田端教正 作・内田又造絵

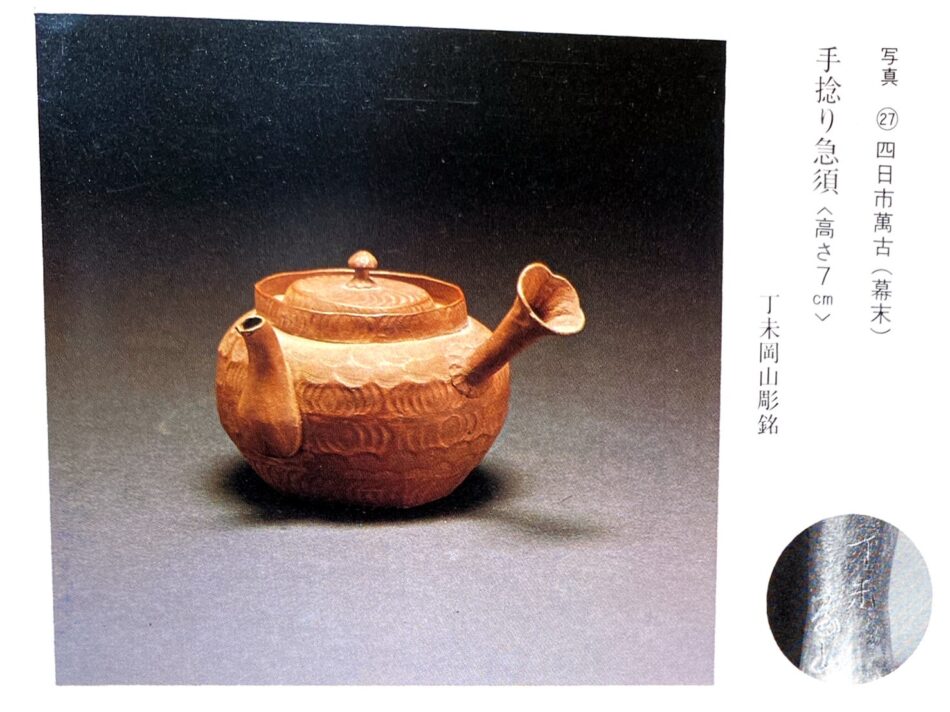

丁未岡山彫銘

伊藤豊助 作

山本利助 作

伊藤嘉助 作

山中一左楽 作

堀製魚づくし土瓶<高さ10cm>

堀製面づくし土瓶<高さ9cm>

なんで、どうして こんなことを考えついたのでしょうか?

と思うのは私だけでは無いと思っています。

この自由な発想、

現在 欲しいです、私。

さあ、写真編もいよいよ四日市萬古ならではの作品が登場です。

なんだかワクワクしますし、はてな????もあったりしますね。

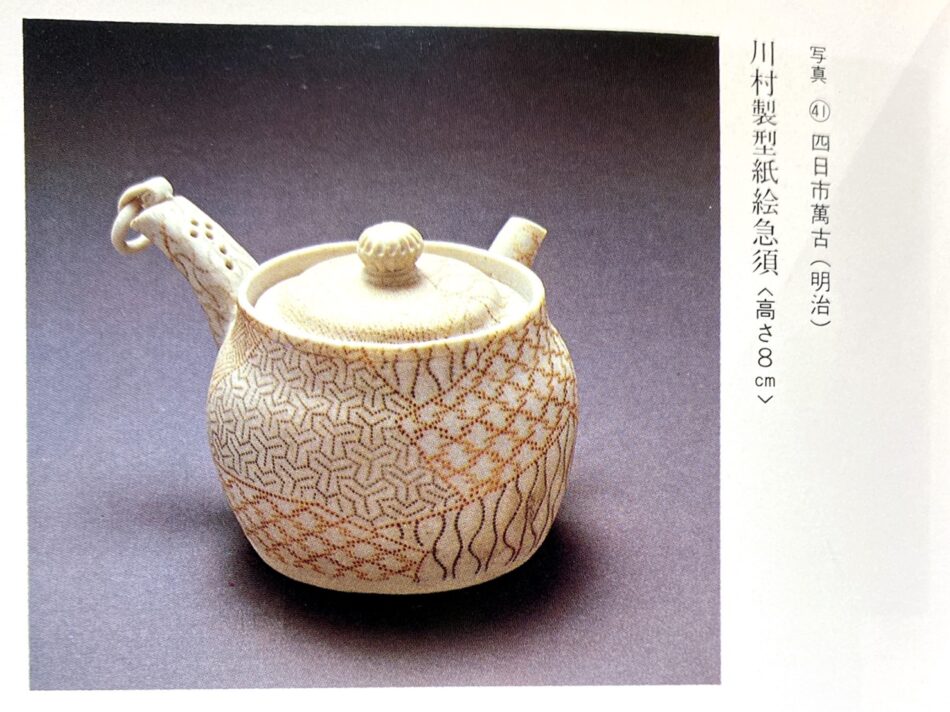

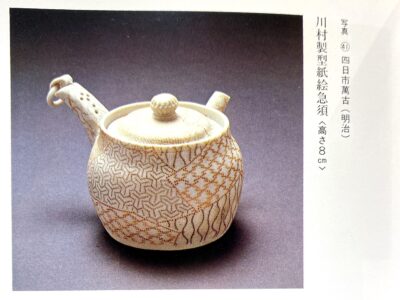

川村製型紙絵急須

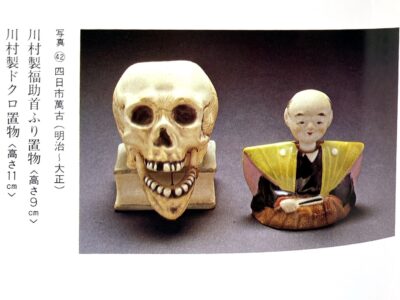

川村製福助首振り置物/

川村製ドクロ置物

生川製紐編み菓子器

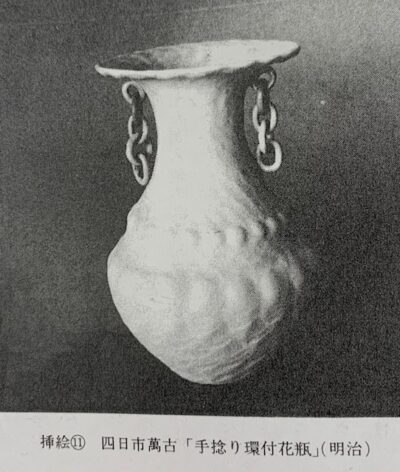

手捻り盛盞瓶

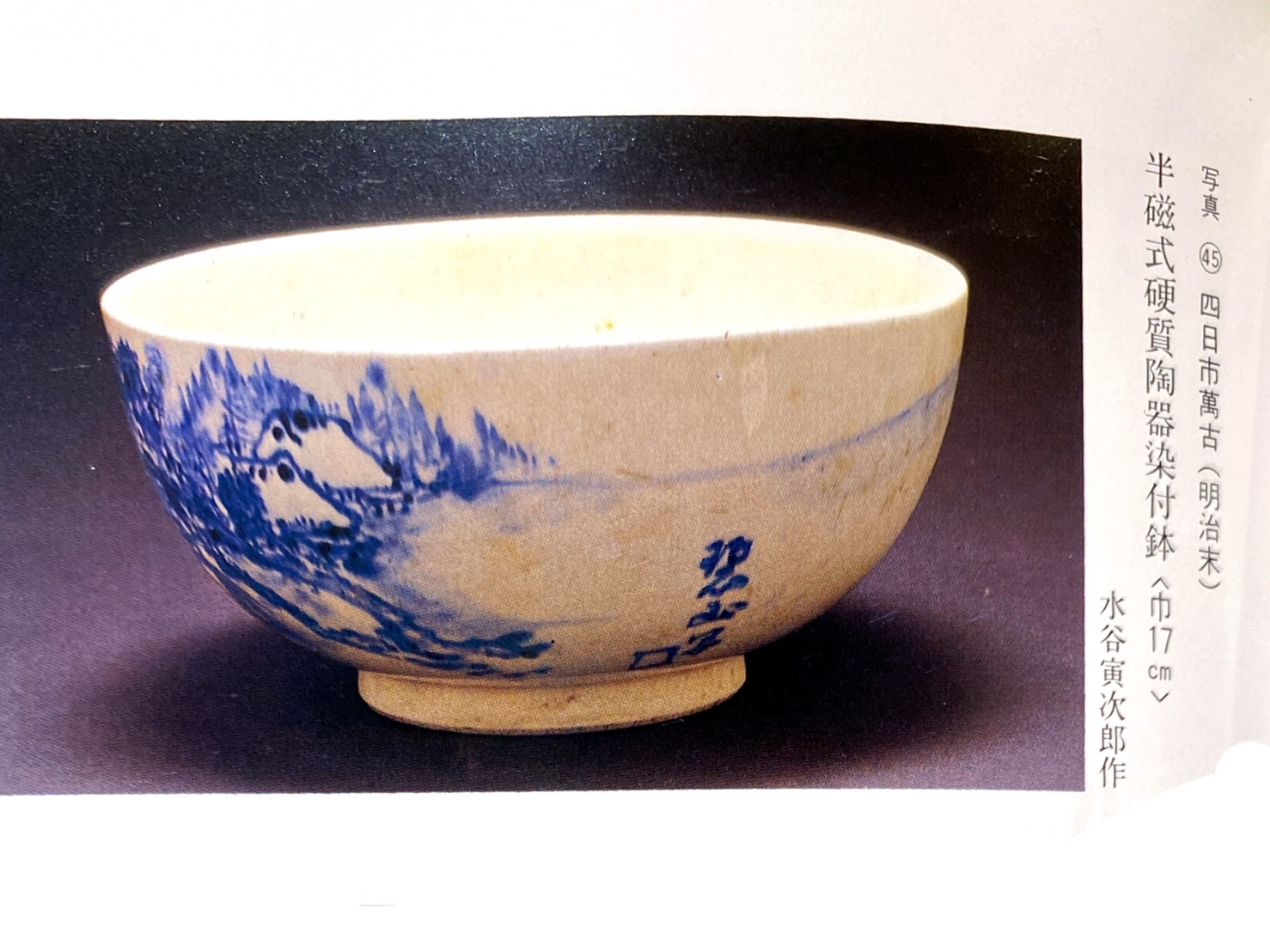

半磁式硬質陶器染付鉢 水谷寅次郎 作

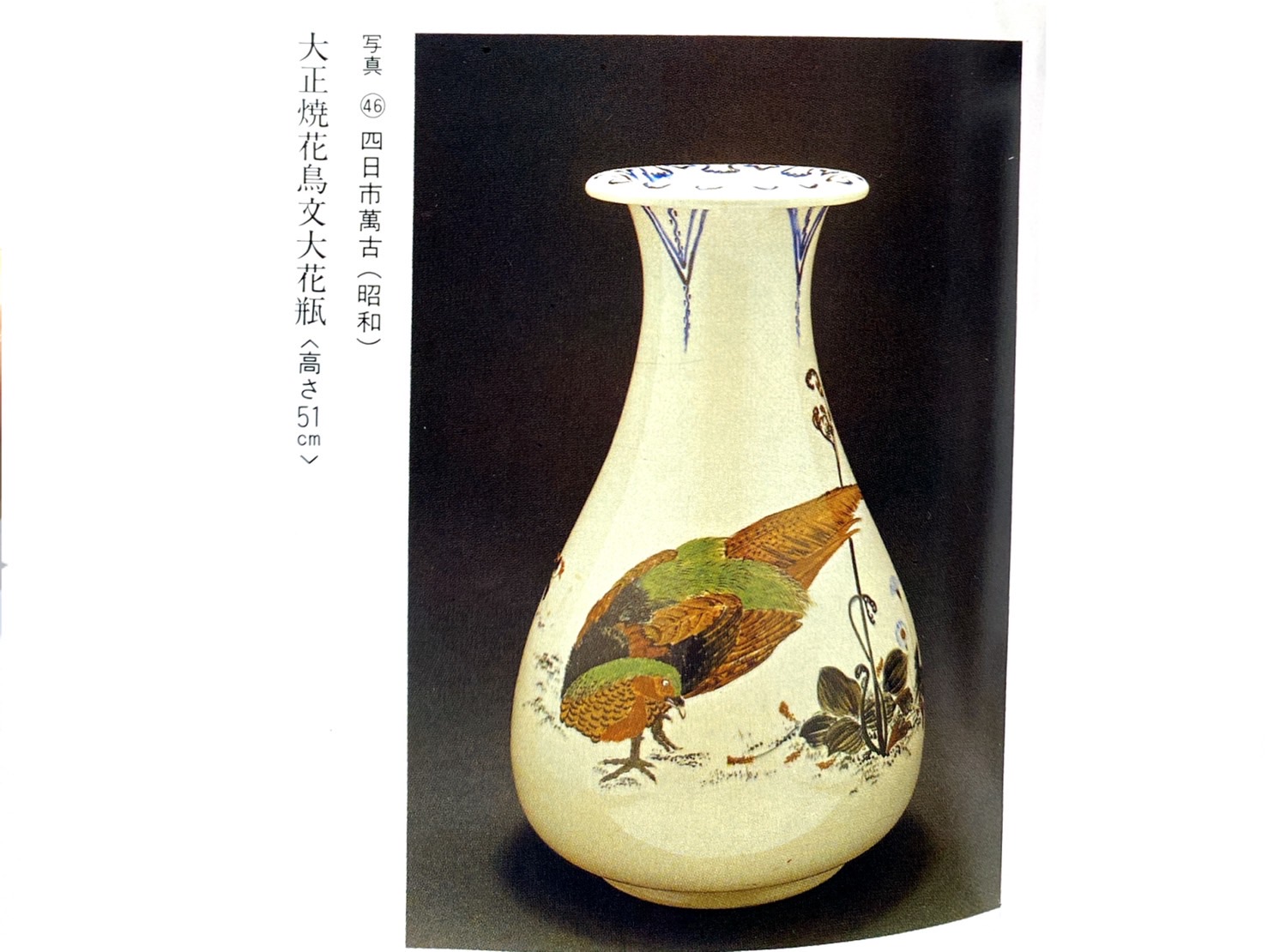

大正焼花鳥文大花瓶

大正焼人気製品

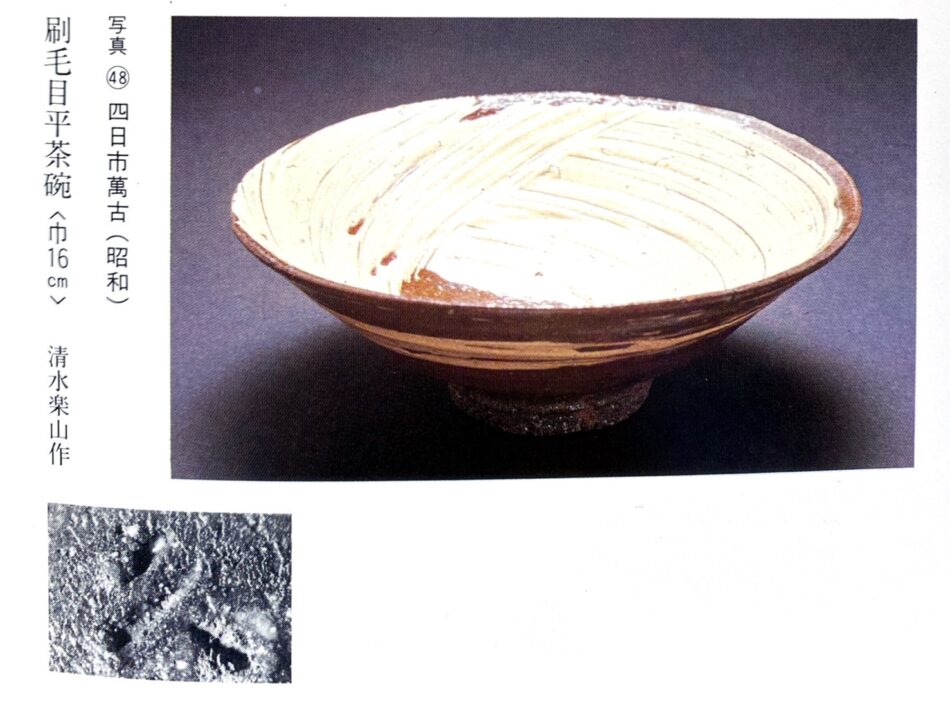

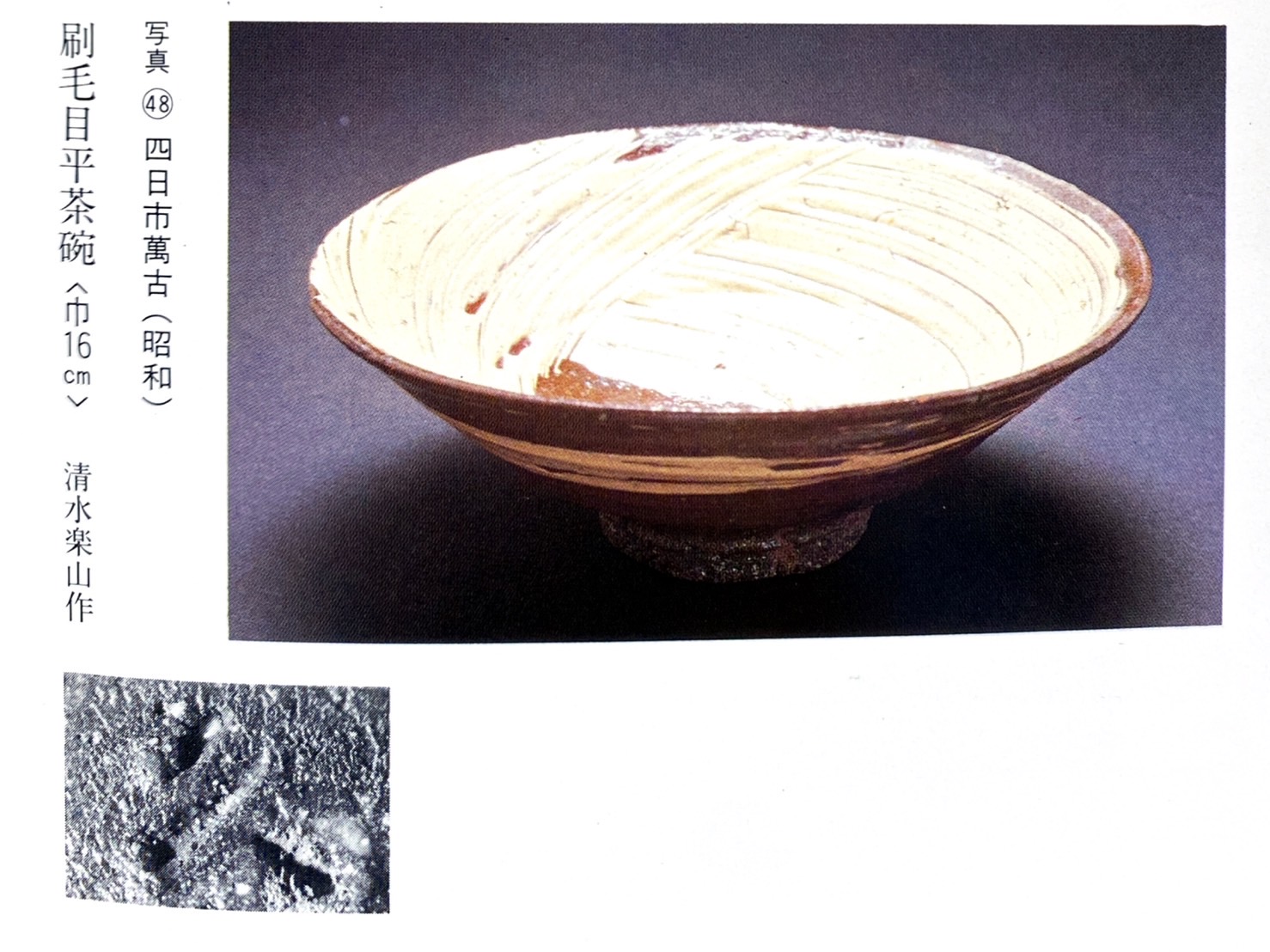

刷毛目平茶碗(昭和)

清水 楽山 作

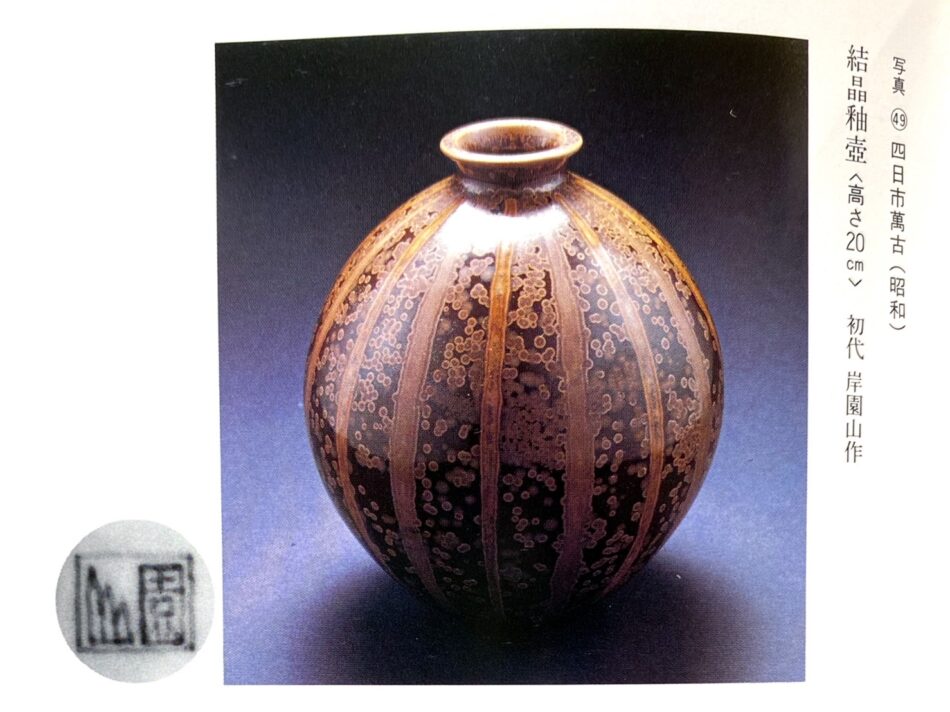

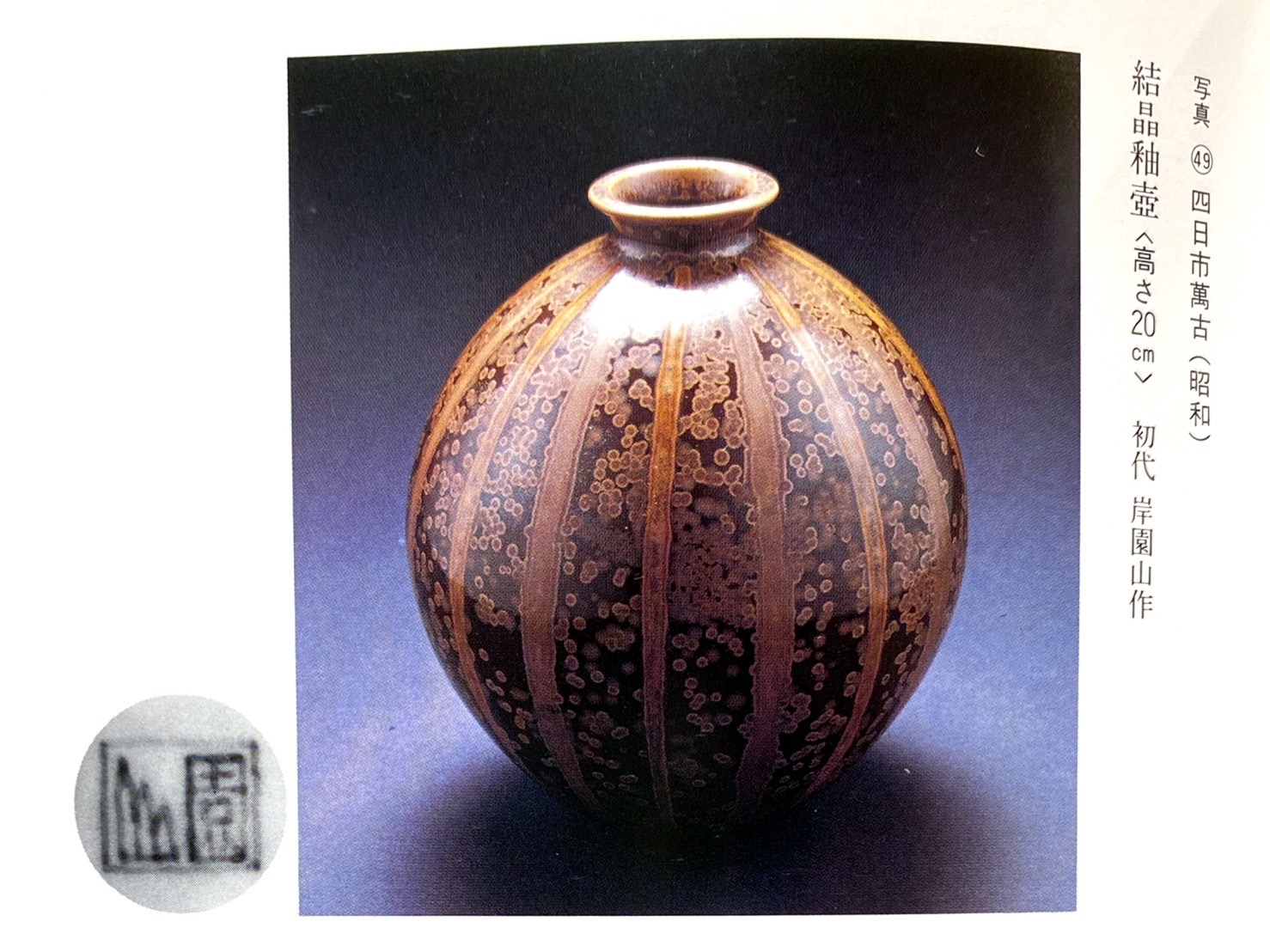

結晶釉壺

初代 岸園山 作

青磁大皿

飯田陶夢殿 作

梅鶴絵大花瓶

人見洞水 作

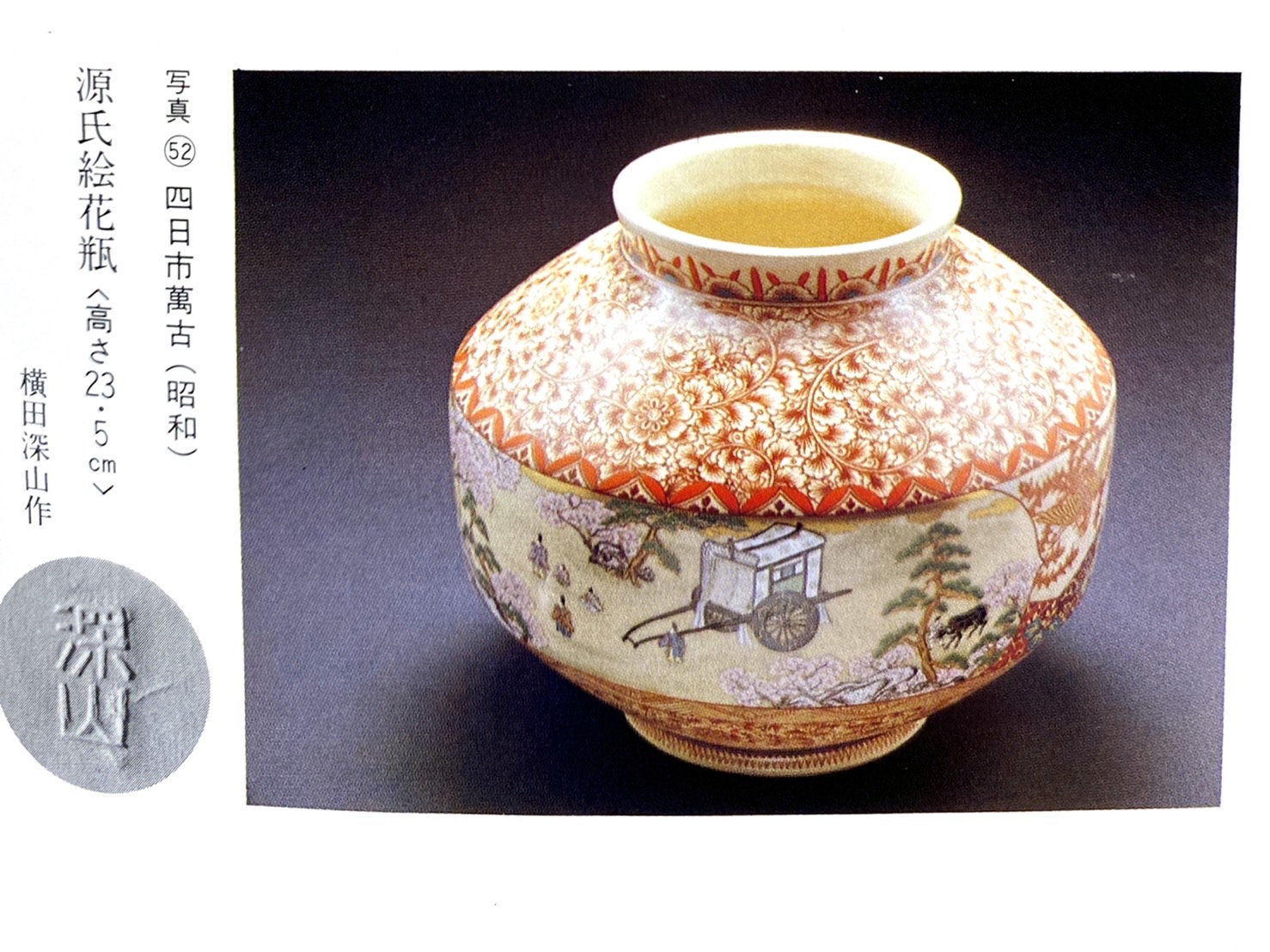

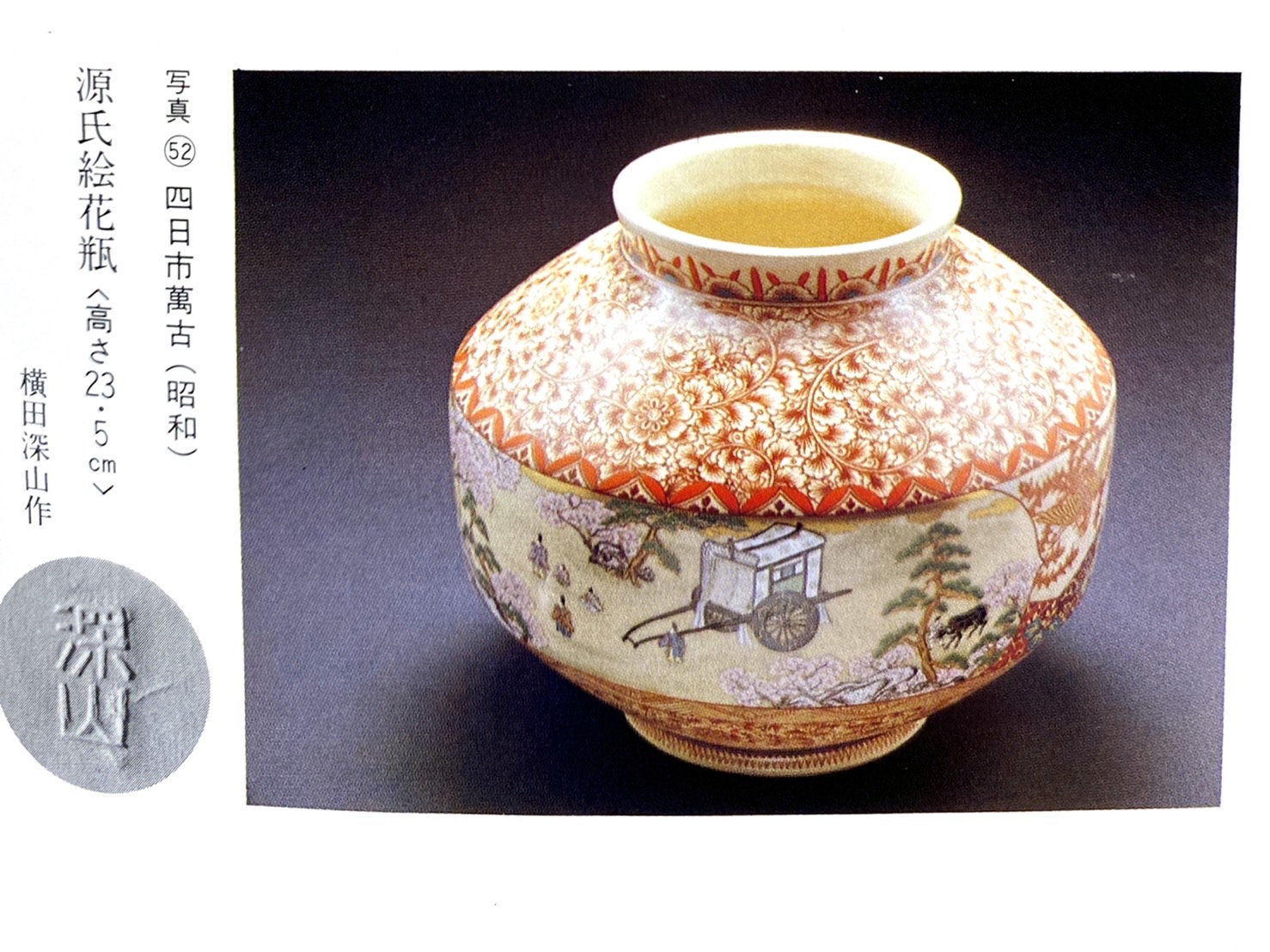

源氏絵花瓶

横田深山 作

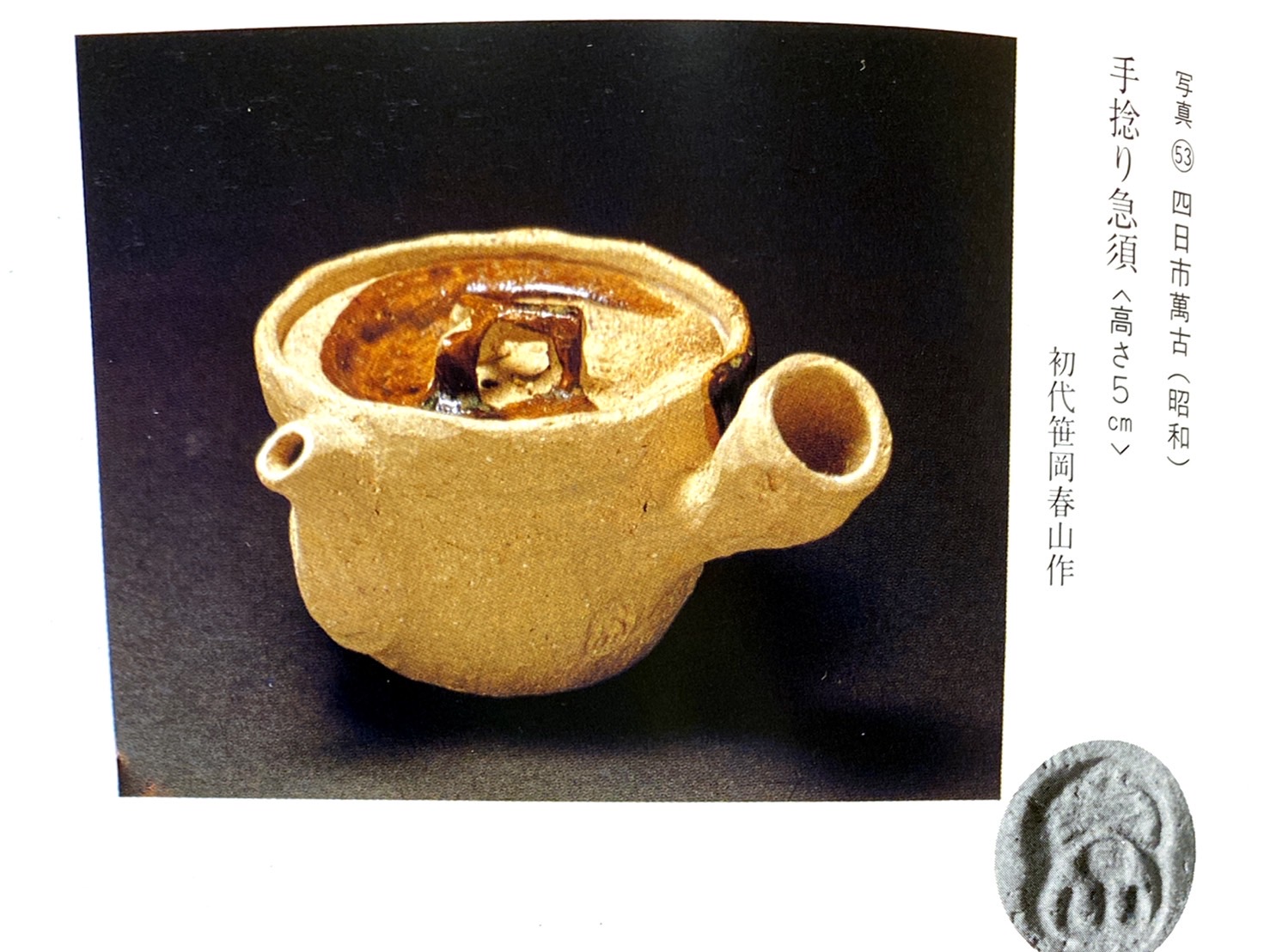

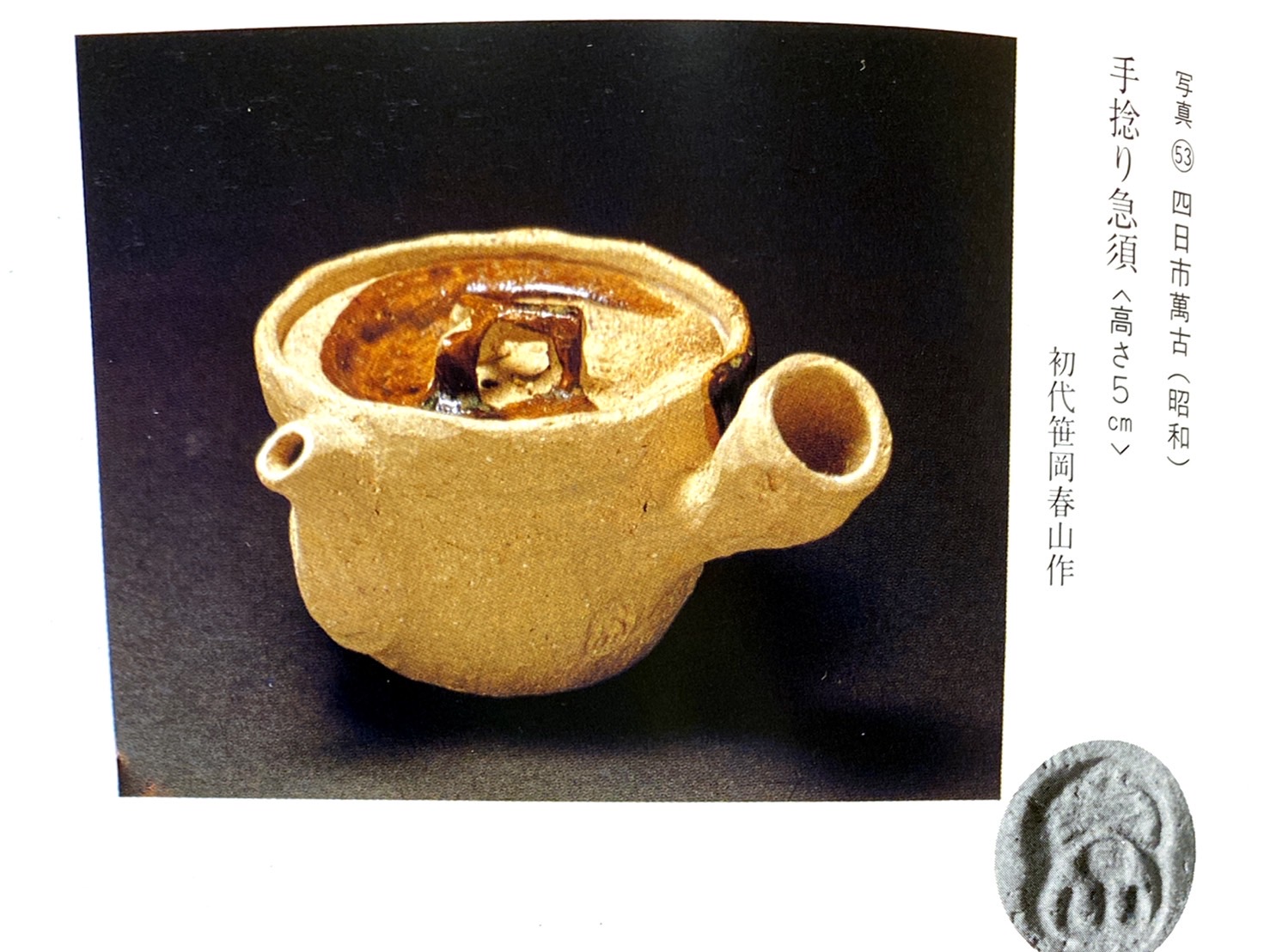

手捻り急須

初代笹岡春山 作

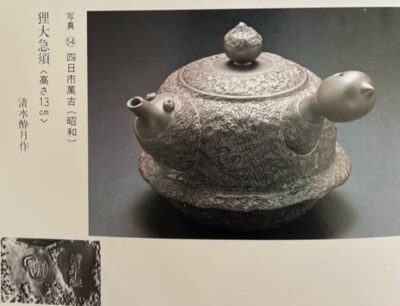

狸大急須

清水酔月 作

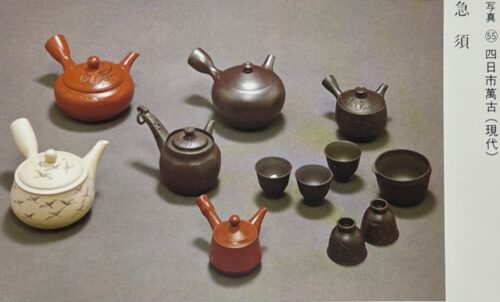

急須

皿・鉢

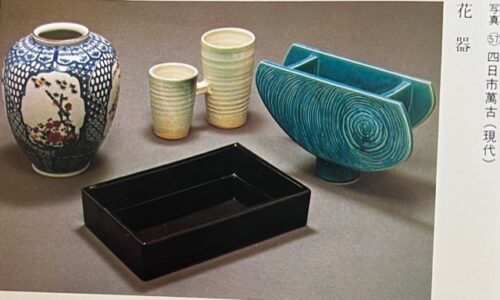

花器

鍋・食器

植木鉢

輸出品

(現代)になりました。

が現代と言っても私が・・・今だからこそ・・・こんなことをしましょうと思い立ったのは令和2年。

今回ご紹介する<現代>は<昭和>になります。

う〜〜〜ん 昭和は、現代か????

とは思いますが、この書籍が発刊されたのが、昭和54年11月3日。

であれば、昭和は現代に間違いはありません。

見開きの写真の部分はここまでです。

いよいよ 本文に入ります。

(一)はしがき

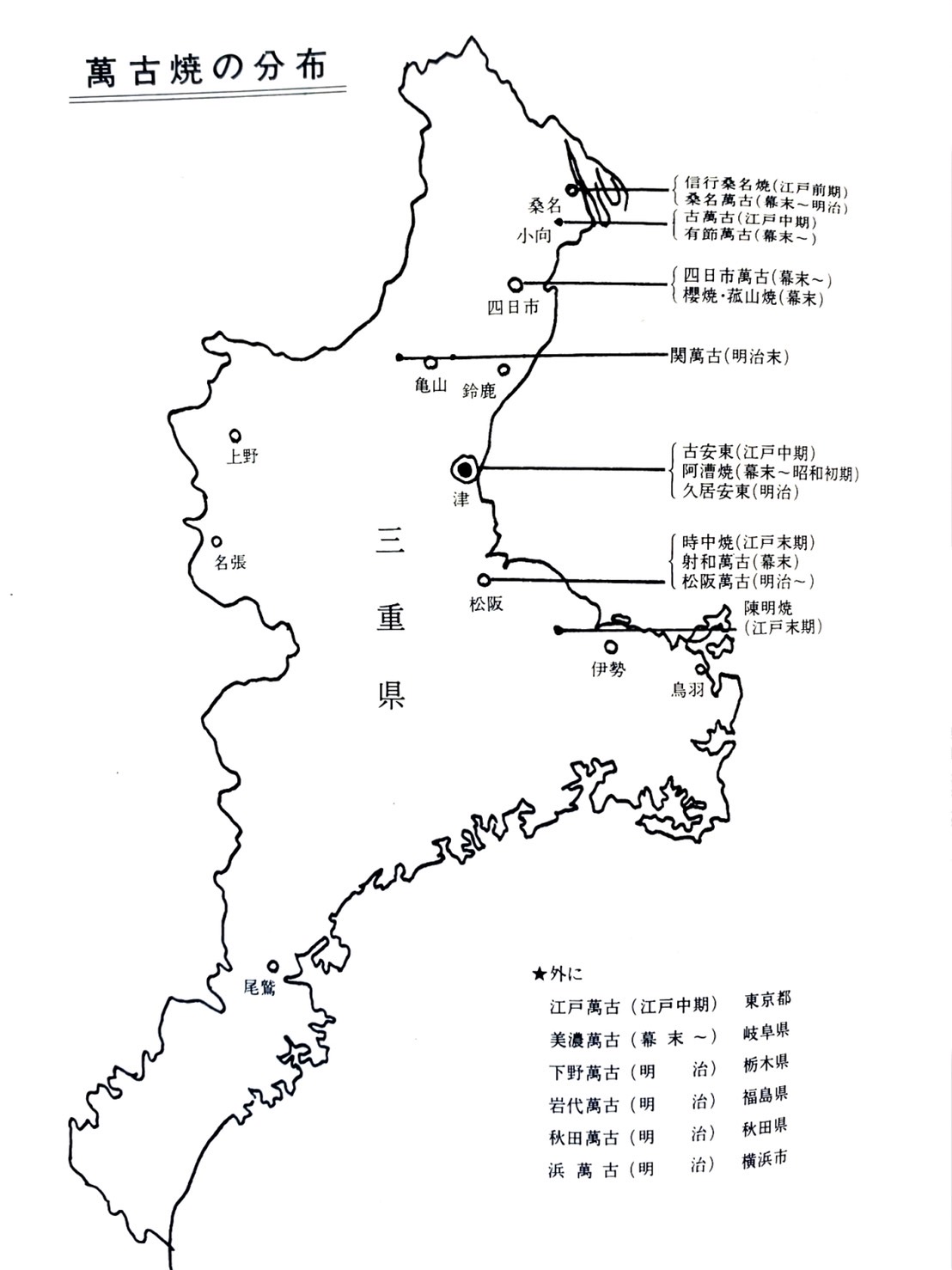

これは三重県内の萬古焼の分布図です。

ページは、「はしがき」へと進みます。

萬古焼について記すにあたって、関連の有無は省くとして、先ず北勢地方の製陶の事情をいささか遡って考えて見たい。

三重県では、窯業の面では、歴史的に北勢の方がさかんである。「平家物語」卷一に、「伊勢瓶子(平民)は酢瓶(眇め)なりけり」とあるのは有名であるが、これによって平安末から鎌倉にかけて、伊勢瓶子なるものがポピュラーであったことは判る。しかし現在では、伊勢瓶子とはいかんるものか、不明である。

一方、鈴鹿市稲生町の伊奈富神社に伝世の三足壺(三重県文化財)があるが、嘉禎二年(1236)の墨書銘がある。名古屋大学教授楢崎彰一氏に寄れば、作風から見てこの年代に相当のものであるが、窯については既知の何れの窯にも属さないもので、あるいはいわゆる伊勢窯ではないかという。

鈴鹿市付近には、三重県で最大の須恵器古墳址群があるので、伊勢瓶子をその後継者とみることは、この場合当を得たものであろう。かなりの時代にわたって伊勢瓶子を生産した窯、これをかりに伊勢窯と呼ぶとして、現在ではその正体はなお不明であるが、北勢の一画に製陶の巖たる事実のあったことは疑えないだろう。

また室町以来発達した瀬戸茶人の中に、尾張と伊勢の境で焼かれた伊勢手と呼ばれるものがあると、茶方はいう。伊勢手春慶などというものがそれである。俗に伊勢窯ともいうが、前記伊勢窯とは、年代的にも隔たりがあり、異なるものである。

さらに室町末期から江戸初期に渡る茶会記の類に、伊勢天目の名が散見され、伊勢産の天目かと考えられていた。しかしこれは「毛吹草」(松江重頼、寛永15年編)卷四の諸国名産の美濃の部に、「瀬戸焼物 伊勢天目ト云モ当国ヨリ出スト云」とあり、かつ当時伊勢山田の御師が年々美濃から天目その他の陶器を需用していた事実によって、伊勢天目と世上呼ばれていたことがわかった。

先年松阪市松が崎の蒲生氏郷の城址から、一群の天目破片が発掘され、あるいは伊勢天目かと一時宣伝されたことがあったが、瀬戸天目によく似ていて、かつ焼成道具も発見されなかったので、やはり瀬戸天目かという結論に落ち着いたことがある。

ついで江戸時代に入って、延宝六年(1678)に佐尾戸焼の陶祖森田久右衛門が書いた江戸旅日記の桑名の項に、次の記事が見えている。

一、九月四日、安藤六左衛門殿より桑名焼物仕所手引被仰付、同道仕細工見物、井釜所見物仕申、但焼物師甚左衛門と申候。

一、同 日、此時分之焼物ハ前やき申候桑名焼より悪敷出来仕候由、安藤六左衛門御咄、前やき申者ハ尾張より参焼申候、是ハ上手にて在之由御咄。

一、同 日、桑名焼仕候所ハ御城元廿五丁ほど有山中也、釜六つ有、薪松木、窯のやうたい京やきのことく(丸山和雄「森田久右衛門江戸日記」、「東洋陶磁」第5号)

この記事によると、桑名にはすでに以前から窯があって、終わりの陶工が来て焼いていた。森田久右衛門が訪ねた延宝6年当時の陶工は甚左エ門であるが、これについては水谷英三氏の詳細な調査研究があるので、それによってその概略を紹介したい。

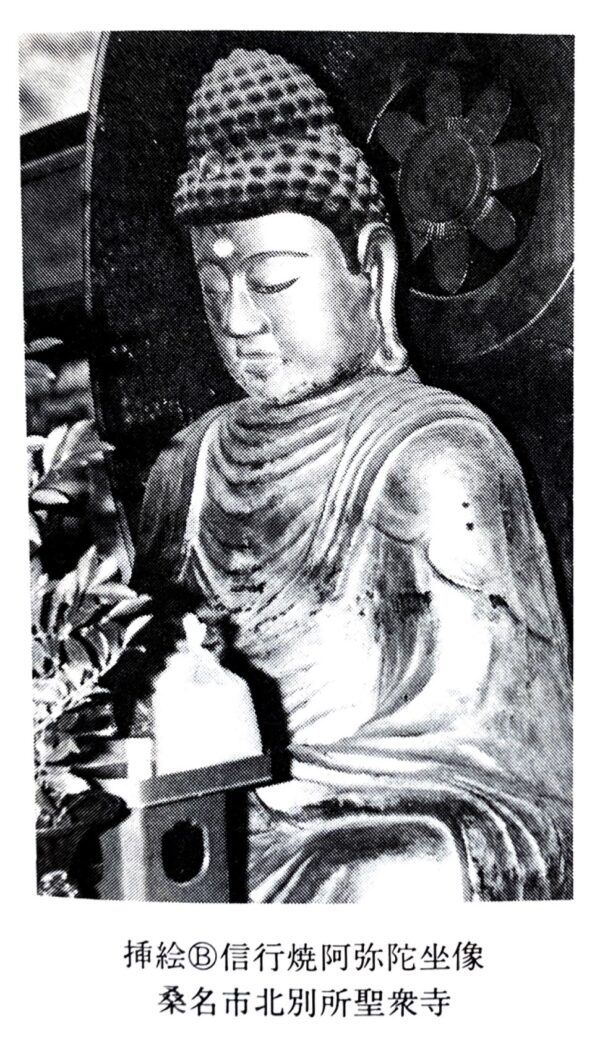

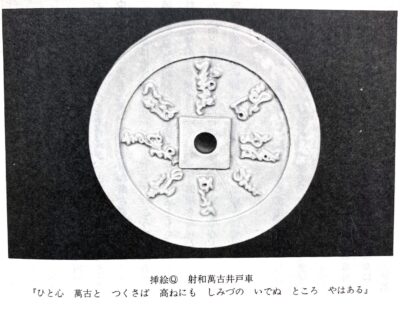

甚左エ門、姓は岡本氏で、はじめ瓦師で桑名の納屋町に住したが、のち僧となって信行と号した。北別所の聖衆寺(真言宗醍醐派)に入って同寺を再興し、製陶に巧みなので、自ら陶土を持って阿弥陀坐像(天和二年戌八月二十九日信行隠士」銘(挿絵B))を造ったが、瓦製(箔押)なので俗に同寺も土佛さんと呼ばれてるいる。

遺品の主なものを挙げれば、青磁 狛犬一対(延宝四年奉寄進辰三月二十四日願主岡本甚左エ衞門」銘、桑名市走井山勧学寺蔵)、(挿絵D) 瓦製狛犬一対(延宝九年幸酉九月日信行キシン」銘、桑名市西別所神明神社蔵)、

染付錆絵徳利一対「信」印銘、同神社蔵)(挿絵 C) 銑釉菊唐草彫文徳利二対(「信」印銘、「貞享四年三月朔日信行自作」銘、桑名市江陽神社蔵)、

瓦製狛犬一対(宝永年中為岡本氏安全如意満足奉上御宝前、願主神」銘、同神社蔵)などがあり、なお珍奇なものに瓦製掛佛二個(多度伊東春夫氏蔵)があるが、千手観音(享保三年戌七月朔日仰蓮社一誉生阿良観信行七一歳拝作」銘)と如来像(「天照皇大神宮御身体奉初請仕当北別所村室性山椿守元禄二己巳九月十五日一誉信行さく」銘)である。

心経の墓は聖衆寺にあり、その墓碑には「聖衆寺再興一誉信行墓」とあり、歿年は「享保一七子正月十七日八十五才」である。その作は信行焼、あるいは土仏焼、西県焼と呼ばれている。その窯跡は桑名東方の立坂神社跡に一部遺っており、窯道具が採取されている。

この桑名焼の存在は、古萬古にとって年代的に近接している点からも注目されているもので、はじめ尾張の陶法を受けてはいるが、延宝当時にあっては、特に京窯の知見に富む森田久右衛門によって、陶窯の形式が京窯に似ると指摘されているのは、関心を払わざるを得ない。古萬古との直接の関連については、なお云為できないが、何らかの影響は考えてよいだろう。

(二)古萬古

萬古焼は、桑名の沼波五左衛門弄山が元文年間(1736〜1740)に創めたもので、その作品はのちの再興萬古に対し古萬古と呼ばれている。

沼波家は天正慶長の頃から連綿と続いた由緒ある家柄で、代々五郎兵衛と通称し、船場町に邸宅があり、江戸の店持ちであった。

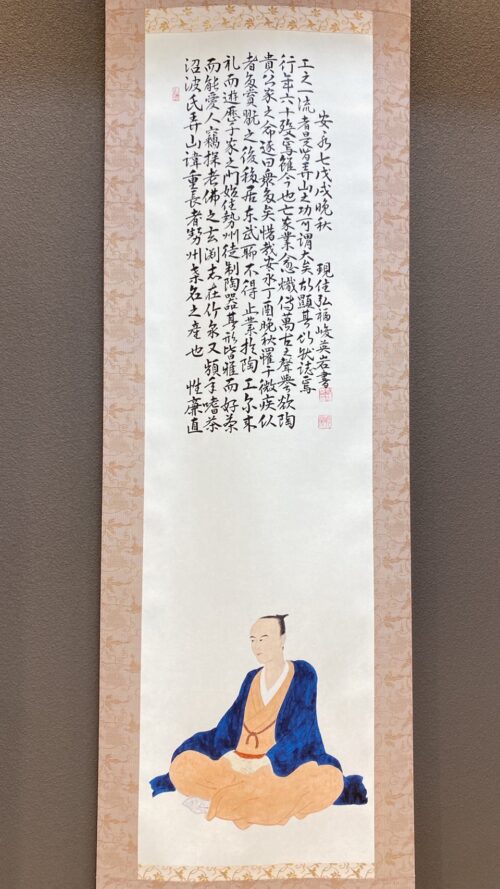

先ず彼の事績を伝える古い記録として、彼の番頭安達新兵衛筆弄山画像に附された東京向島弘福寺第十七世の住職英岩峻和尚(弄山江戸在府当時の参禅の師)の讃を見てみよう。(原文は漢文)(挿絵E)

<現本の挿絵が小さく不鮮明ですので、ご子孫から頂戴した会館展示室の掛け軸を掲載いたします。>

安永丁酉は六年(1777)だから、弄山の生年は享保三年(1718年)である。

弄山は生来風流の志が厚かったが、幼児表千家覚々斎に茶道の手ほどきを受け、弄山13才の時覚々斎が没してからは、次で如心斎に師事して茶道に精進した。

当時の弄山に次いて、其の孫に当たる山田彦四郎は、「北勢桑名住人、沼波五左衛門、弄山と号す。此家代代茶事を嗜み、此者陶器を造る事を好み、慰に楽焼をいたし、其の頃地頭へ相願ひ、小向村(おぶけむら)と申所にて、山辺の土をいただき、色々うつし物などこしらへ云々」(「本朝陶器 證」)と述べているが、数寄者の習いとして、慰みに楽焼を試み、やがて官許を得て別荘のあった小向村(現三重郡朝日町小向)の星川(今は廃川)の辺に本窯を築いて、作陶に一層身を入れるようになった。すなわち萬古焼の誕生である。又南勢射和村の竹川竹斎が使用人内山宗五郎の名で発表した「射和萬古由緒書」の中で、「我が曽祖父の君(註、竹斎の曽祖父政栄)の親族にて桑名なる沼波五左衛門主、元文の頃より心慰みに焼き給ひしを人々もてはやししかは云々」とあるように、弄山の趣味からの製陶が発足したのは二十才過ぎであった。

「始め勢州に住し、徒に陶器を制す。」

始め勢州の田舎で素人の道楽で作陶していたが、多く茶陶で茶人たちの評判もなかなかよろしい。「のち居を東武に移し、聊かやむ終えず陶工を業とす」本窯となると、道楽半分に田舎の茶人相手では商売にならぬので、本腰を入れて陶器商売をやるために江戸に移った。ここの事情はこんなことではないかと思う。それに弄山も江戸の店持ちで世間の様子はよくわかっている。

弄山が江戸に移ったのは、それでは何時頃だろうか。

「新編武蔵風土記」巻二十二の小梅の項に、「萬古焼は小梅村の南にあり。宝暦の頃萬古館次郎とて陶器を製する物、勢州桑名より来たりて、呉州まがへ及び赤絵薬等の陶器を作り出せり。因て世人萬古焼と称せり。安永天明の頃は最も著名なるを以って、浚明院(註、10代将軍家治)御放鷹の時、館次郎を召し羅漢寺境内にて製作を御覧せらる。館次郎は常に桑名より土を運送せしめ、工人をも呼下せし故、陶器美なれども、価貴なりし故、自然に売れずなりにければ、其の後は下品の製のみ造りけれど、今は窯の形のみ存せり。

向島小梅には沼波家の別荘があり、其の地内に窯が築かれたのであるが、弄山弟子の陶工萬古館次郎が宝暦ごろ桑名から移ってきたと謂うのだから、弄山自身の江戸出府や小梅築窯を宝暦ごろとみて良い。

ちょうど弄山が三十代から四十代にかけての年代である。

萬古館次郎は小梅窯の陶工中の頭分らしいが、彼には自筆本の「楽焼本焼陶器薬秘集」があり、其の奧書に「右此の書は本所小梅村萬古焼の文則先生より書付けもらい候。尤文則先生の筆なり。此仁は萬古にて焼物の藥の合わせ方を被致候人故に此仁によりて伝授致置候」とあり、別に又「柿沼文則、館次郎と謂う」とある。

さらに前記「射和萬古申緒書」には引用の前文に続いて、「江戸よりも御数寄屋の器造る碧仰蒙り給ひければ伊勢は手遠なりとて江戸の業処ありて小梅の別荘の有りしに窯を築いて製し給ひしに、天明六年御本丸山俊明院殿(註、十代将軍家治)、西本丸わ文恭院殿(註、十一大将軍家斉)の御時、倶にならひ給ひてくさくさの品とも造るを台覧ありし事なとも有りしか、その子五良兵衛ぬしは此事も好まずして其事も止むれば、其法も其家には絶えけるを我か父の君(竹川政信)の若き程江戸に下り給ひし時は、(註、江戸店常詰は寛政初年)いまた大叔母(註、弄山の妻、竹川政栄の女)も世にいまして、安達新兵衛か事とりゐしほとなれは云々」とあり、弄山の江戸出府小梅築窯は、将軍家の御数寄屋道具御用命という外部事情もあって、宝暦年間に実現を見たのであるが、此の小梅時代は古萬古として、作品的にも、財政的にも、最も恵まれた順調な時代であったといえよう。古萬古の中でもとくに江戸萬古と言って珍重する。

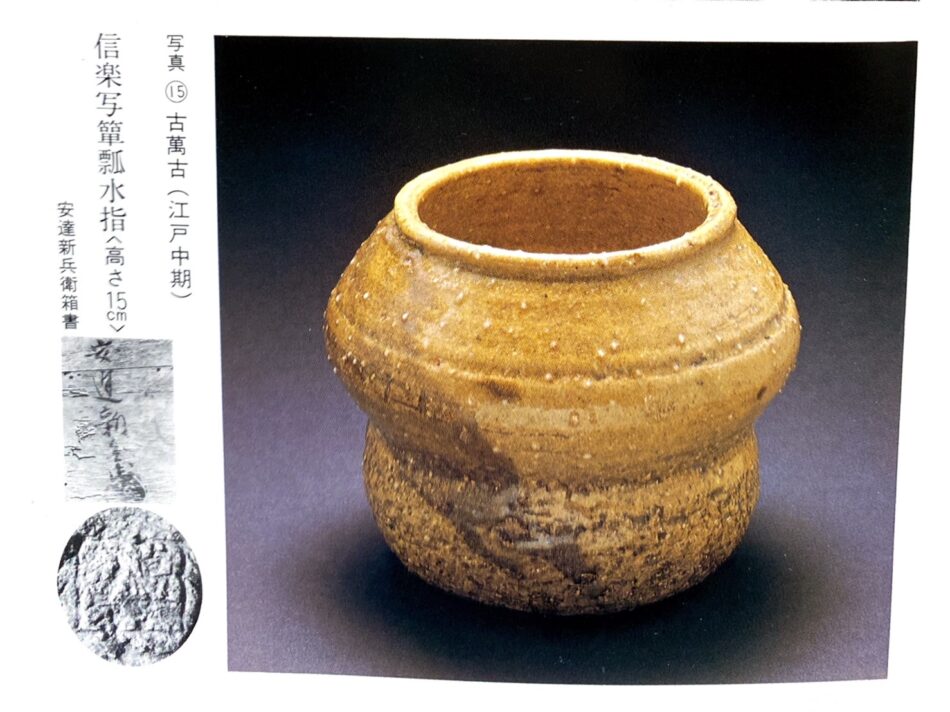

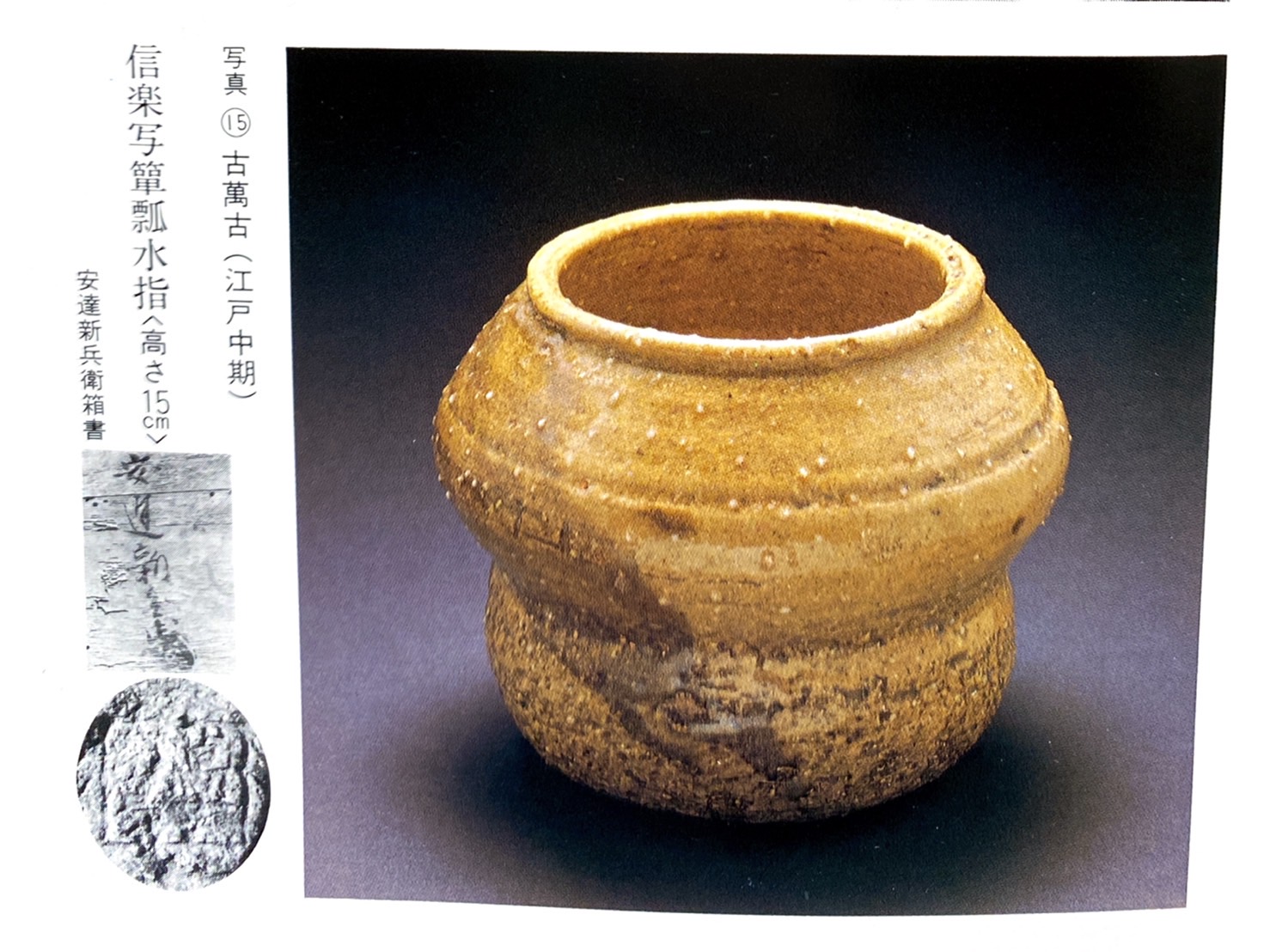

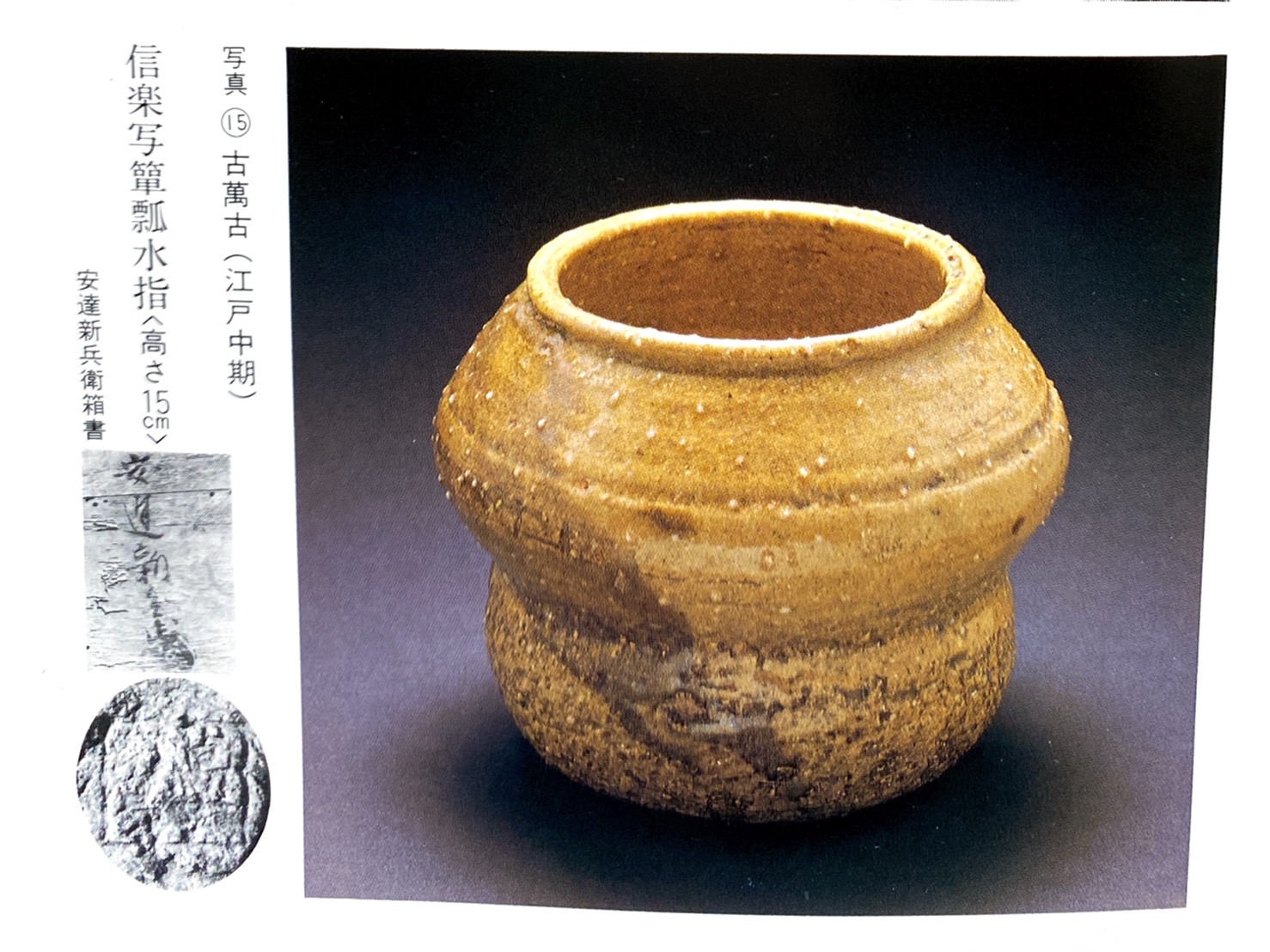

前記安達新兵衛は小梅窯の支配人で、周平ともいい、江戸萬古に新兵衛箱書きのものを往々散見する。(写真15)

弄山は安永六年九月十三日、向島小梅の別荘で没したが嗣子五郎兵衛は製陶に興味を持たないので、親兵衛が其の後を受けて業を続けた。

弄山の法名は西誉方岸道一善士といい、其の墓は東京深川の法禅寺(浄土宗)内常照院(良信院に合併)の竹川家の墓域に葬られたのであるが、先年私が尋ねた折には、震災後不明となっていた。しかし幸いに桑名光徳寺にも分骨埋葬されており、この方は現存している。

彼の妻は、射和萬古を創めた竹川竹斎の曽祖父政栄の女(名は八百)で、寛政十二年九月十三日に没している。射和竹川家と沼波家とは弄山以前から縁が有り、竹川本家三代政長の女が弄山の高祖父沼波五郎左衛門の妻となっている。竹川家は代々江戸で両替店を営み元禄以降幕府の為替御用方を命ぜられ、ほかに酒と醤油店及び荒物店を持ち、本家が中心となり、新宅竹川と竹斎の生まれた東竹川が其の両翼となって盛大に営業していた。

親兵衛没後は、竹斎手記に寄れば、加賀の陶工某群競が作陶を作陶を続桁といい。小梅の窯跡は文政末年頃までは存していたとのことである。

前記 「由緒書」中に「江戸の業処」と記されているのは、沼波家の江戸出店のことで、今川橋にあり、弄山時代になって主に萬古焼の陶器問屋を営んだ。

伊勢小向の窯の小梅築窯後の消息を伝えるものとして、若干の資料がある。同所の小向神社に奉納されている二対の瓶子があるが、其の一対は緑釉がかけられ、波に鴛鴦の窓絵で、片側に「奉献 家内安全氏子安全 平賀氏」と書かれ、高台内面に「安永十丑初夏 陶師瑞牙製」と書かれ、他の一対は銅青磁で楼閣山水の窓絵が施され、片側に「奉献 氏子安全 若もの中」と書かれ、高台は何も欠けていて、底面の「安永十丑初夏」の書名が存するのみだが、書体は前記一対のものと同様で、もち論瑞牙の書いたものと見られる。次に東京古川家所蔵のものに「天明元 辛丑 中秋日 朝明郡星川 瑞牙制」の書銘がある。又小向の後藤家所蔵の御酒徳利には、「天明二寅歳 朝明星川 瑞牙制」の書銘がある。(朝明は旧郡名で現在は三重郡に編入されている。)なおこれは後藤家が当時瑞牙に依頼して自家用に製作させたもので、胴部には同家の鶴丸の紋章が赤で描かれている。(挿絵 G)

すなわちこれによって、当時瑞牙が小向の窯のある星川の辺で製陶していたことは明らかであるが、彼と弄山の関係に次いては、弄山の弟子とも、あるいは弄山の弟とも言われている。しかし弄山の血縁について調べても、桑名太一丸の山田彦左衛門妻と、白子の竹口如林妻の二人の妹しかいないので、やはり弄山の弟子と謂うことになる。瑞牙はのちに津で安東焼に携わったと言われる。

古萬古はがんらい小向の名谷山(めんたにやま)の土を使ったが、向島小梅の窯でも陶土はわざわざ桑名から運ばしていた。それがしぜん高価にした原因の一つでもあると謂う。

次に古萬古の陶法であるが、要するに京焼のことに古清水の影響を濃く受けていると謂うことができる。(挿絵 H)

古清水の中に、時々ハッと古萬古かと見紛うものに出くわすことがよくある。白掛けのあるもののも、古清水とよく似ている。白掛けは、もとはと言えば、乾山が伝書で言っているように、彼が京焼ではじめて広めたものである。

乾山といえば、乾山の釉法を伝えた「陶器密法書」の跋文に次のようにあるので、参考までに記してみる。(原文は漢文)

右陶器伝法の書は、御室乾山工風の藥法なり。(中略)弟子に清吾なる者あり。又妙手なり。乾山役法を悉く自書し、以って清吾に授く。又萬古の祖、姓は沼波、吾左衛門と称し、弄山と号す。千如心斎の門人にして、茶道を好む。洛の旅亭に於いて清吾と交わり厚し。離別の期に臨み、乾山自筆の書を懇望して、以って還る。弄山業ますます進む。尚ほ工風を加えて、終に萬古一流の業を開き、普く最も世に鳴る。子に至って既に三世なり。今将に尊命によって黙止し難く、自書伝法の一冊を写して、以って呈上し奉るる。爰に於て其事を撮って巻末に記し畢。 寛政四壬子夏五月 萬古堂三世 浅芽隠士三阿誌

「御室乾山」とは、初代乾山とは別人の、御室に住んでやはり乾山を名乗った陶工で、作品に「御室乾山」の銘印を捺した。私も亀香合、蓋置きなど見たことがある。萬古堂三世浅茅生隠士三阿と謂う人物も、一向に聞かない人物で、要するに不審の文書であるが、乾山の陶法をうけているという点では異論がない。

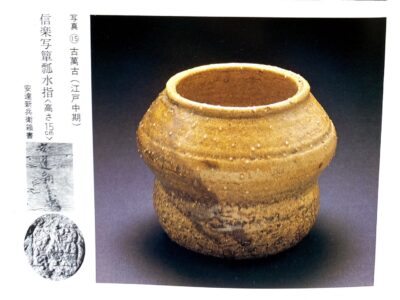

弄山の作陶がはじめ、茶人の手すさびから発しているので、ことに当初の者には、楽、唐津、伊賀、志野、織部など、種々の写し物が多かった。茶人の間で好評を博したというが、仲々素人離れがしていて、アマとしては上乗である。御大家の旦那芸の域を脱している。(写真14、15)

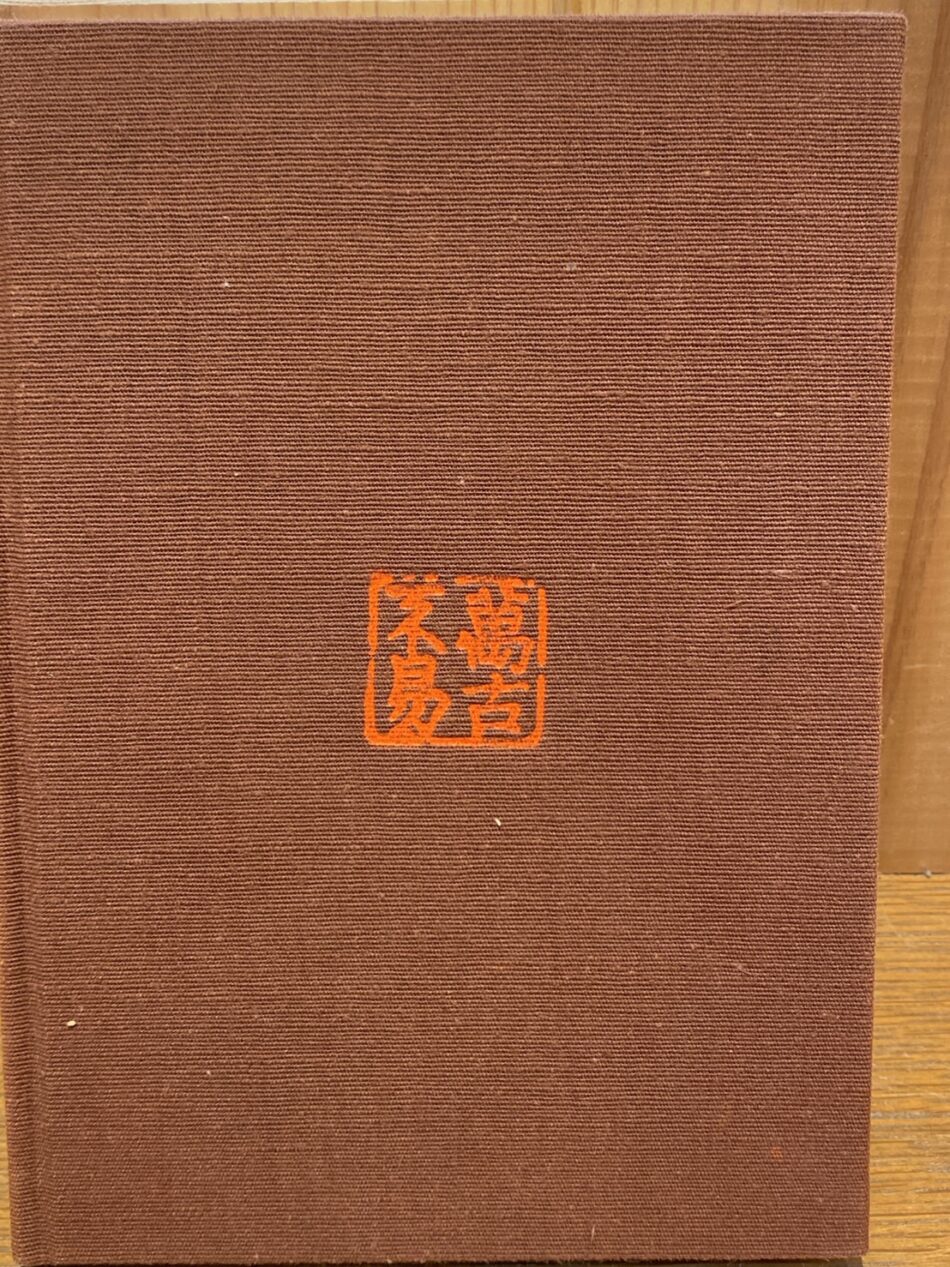

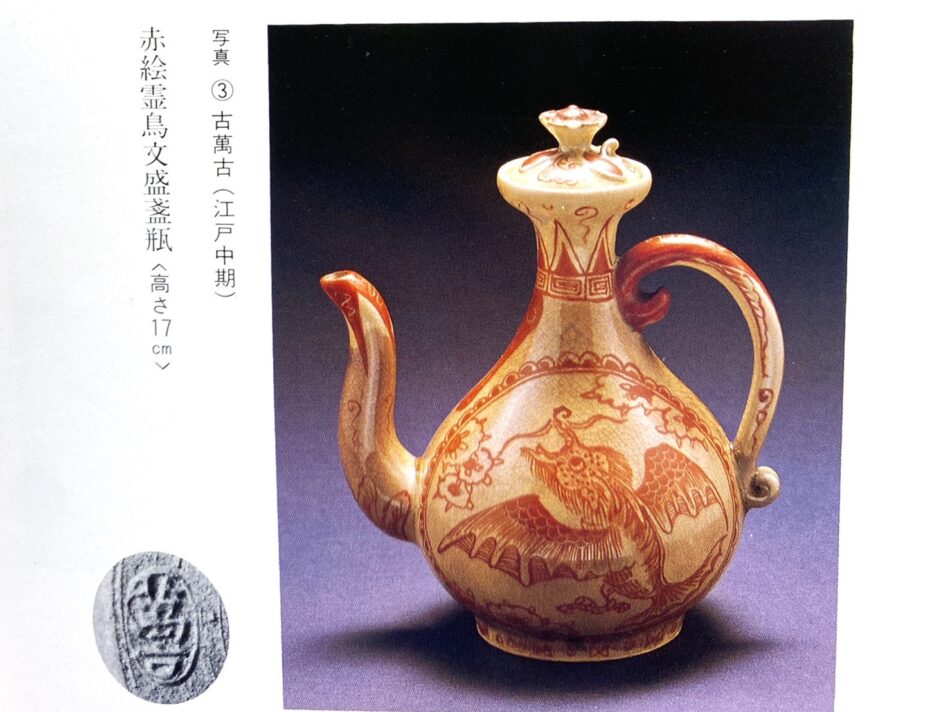

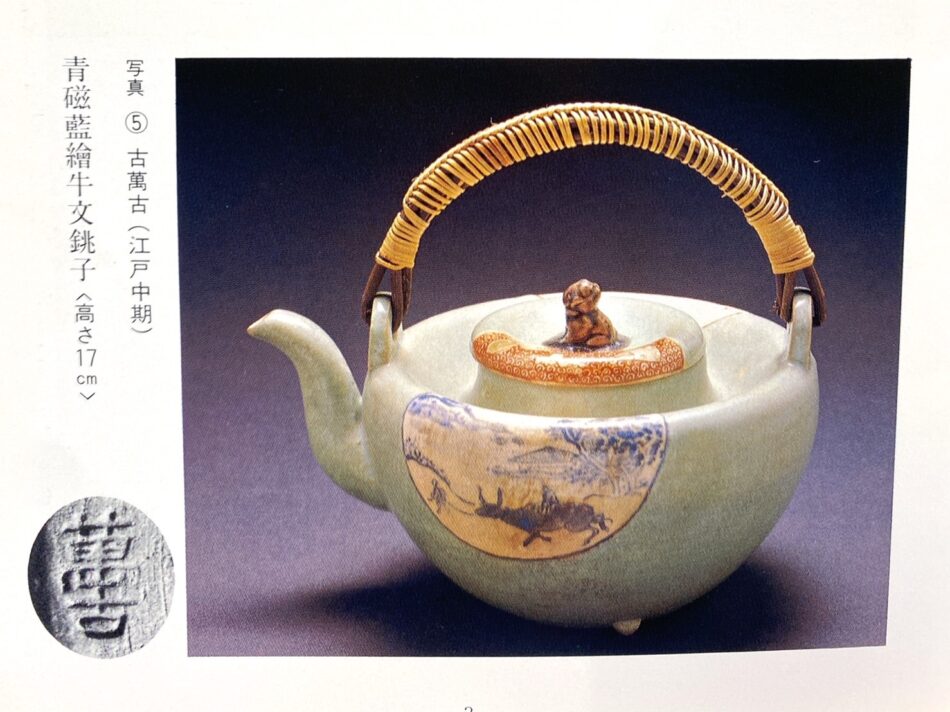

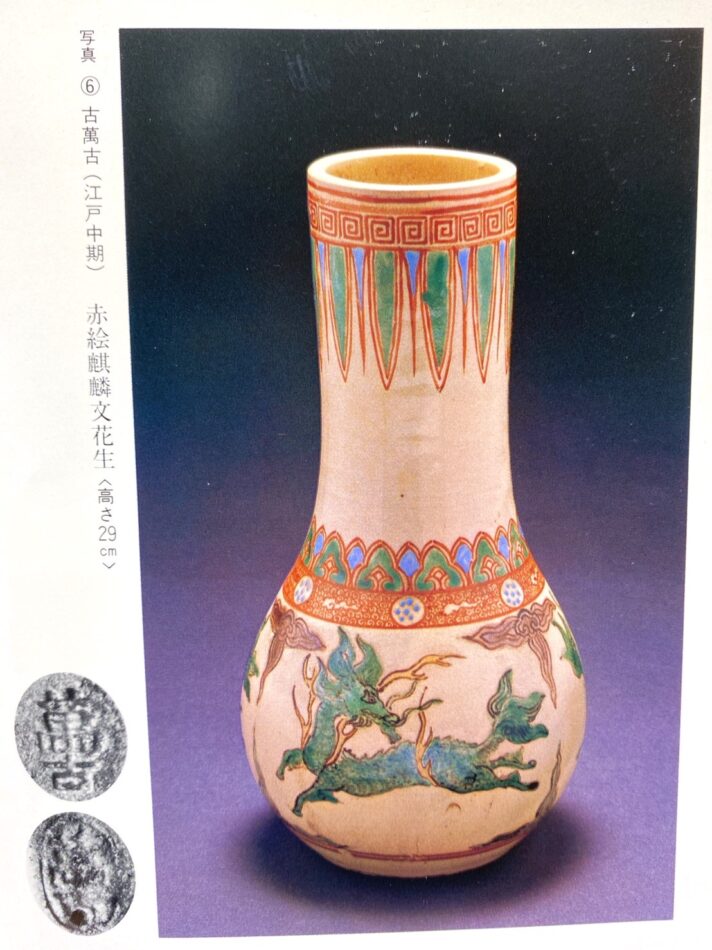

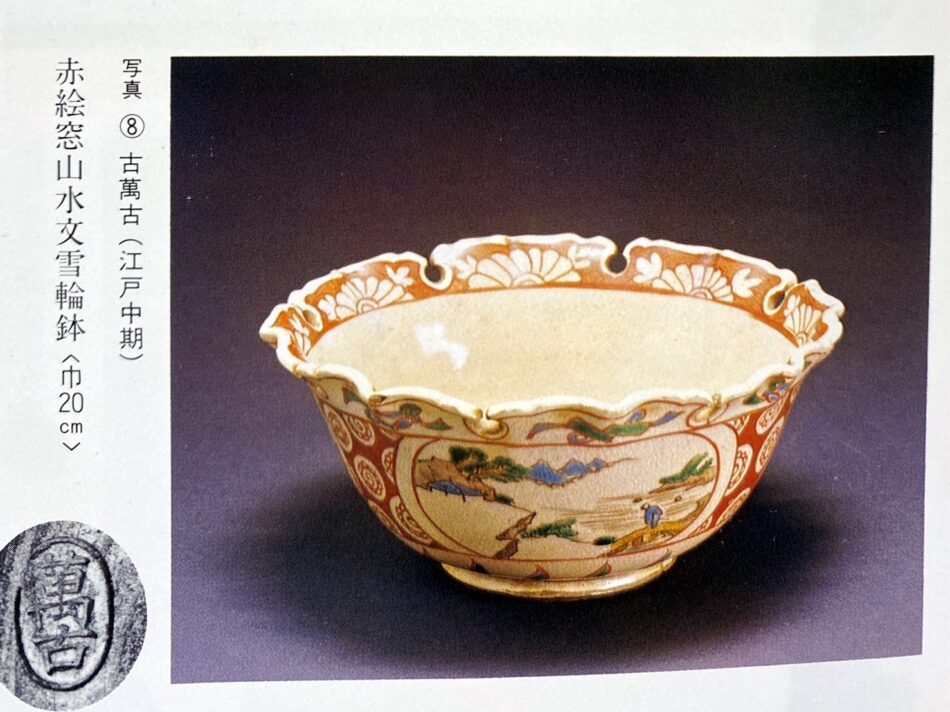

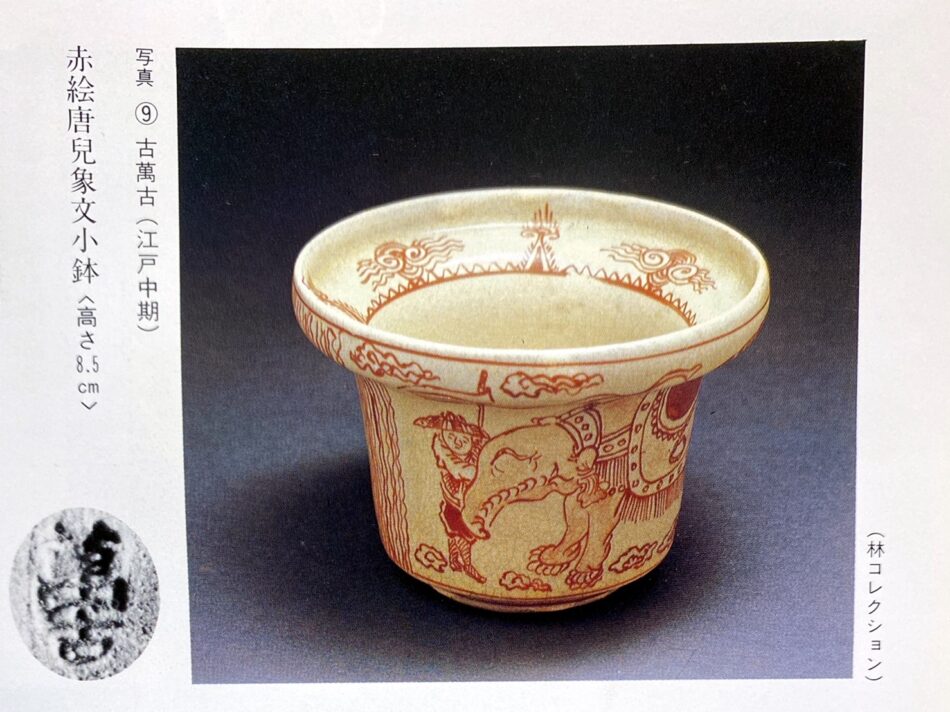

写真 15 古萬古(江戸中期)

信楽写瓢箪水指

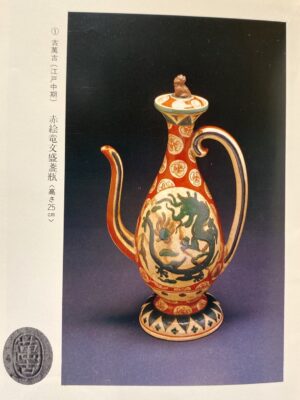

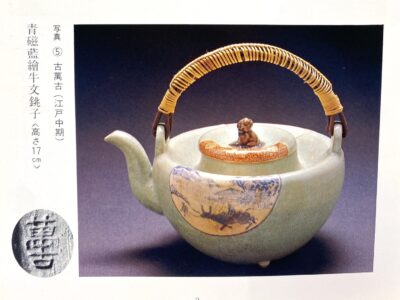

此の種の茶陶の写し物には、主に弄山自身の作が多かったかと思われるが、古萬古独特といわれる精巧な盛盞瓶は、おそらくベテランの投稿によるものだろう。(写真1、2、3)

赤絵竜文盛盞瓶

写真2 古萬古(江戸中期)

赤絵窓山水文盛盞瓶

写真3 古萬古(江戸中期)

赤絵霊鳥文盛盞瓶

京焼でも盛盞瓶は余り見かけないし、稀にあっても旨くない。輪花の雪輪鉢も、古萬古特有のものだろう。(写真7、8)

写真 7 古萬古(江戸中期)

赤絵雉文雪輪手鉢

赤絵は古萬古の特色で、手法においては京焼と通じているが、意匠の上では異なった印象を与える。ふつう窓絵は通例の中国風な楼閣山水文様であるが、周囲の地紋を更紗文様で埋めている場合が多い。また花更紗を大きく主文にしたのもある。それが何か異国情緒を漂わせて、従来の国焼陶器には見られない魅力を人々に与える。安永、天明の頃には、「華布(さらさ)便覧」とか「更紗図譜」とか、更紗の図案集が出て世に迎えられたが、此の新奇な文様を陶器にとりいれた斬新さが好評を博したようである。

八代将軍吉宗が洋書の禁を緩めてから、世上のいわゆる紅毛趣味は一段と盛んになったが、平賀源内なども大いにその熱を鼓吹した代表的なもので、弄山も当時の教養ある文化人としてその影響をうけたものと思われる。更紗趣味もその一端であるが、またモチ-フとして洋花とか、鸚鵡、象、獅子なども取材され、また器形にも異国趣味が取り上げられた。(写真9、10、11)

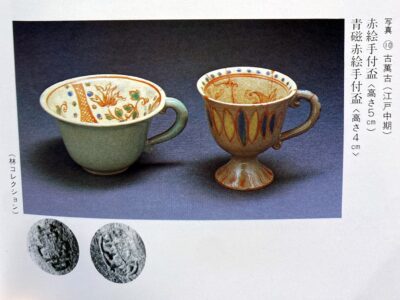

写真9 古萬古(江戸中期)

赤絵唐兒文小鉢

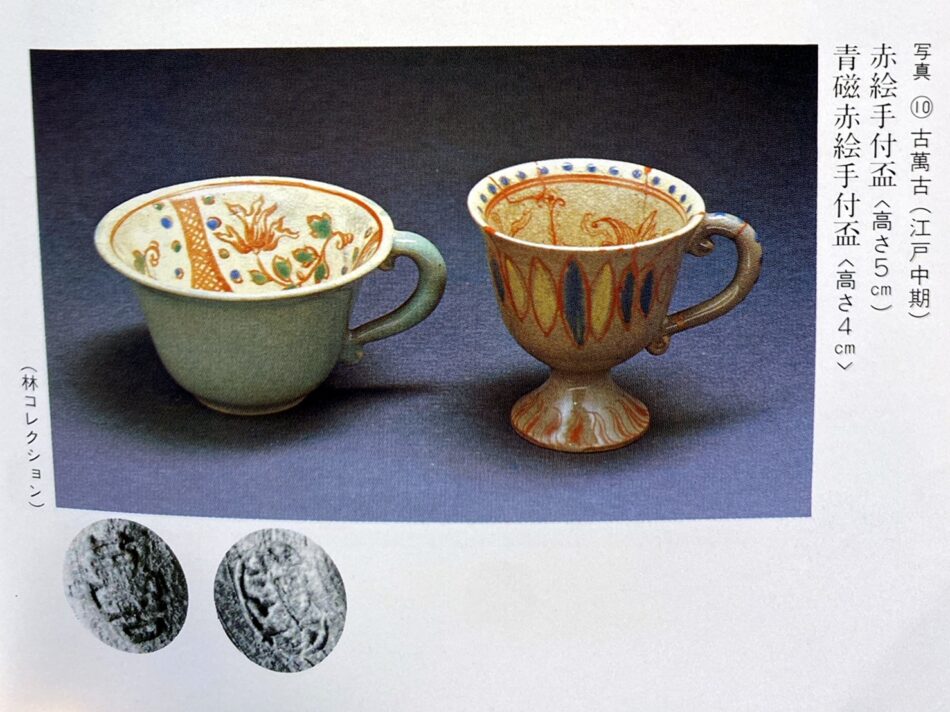

写真10 古萬古(江戸中期)

青磁赤絵手付盃 赤絵手付盃

古萬古にアルファベットを文様にしたものがあるが、後藤梨春の「紅毛談」がアルファベットを紹介したことから発禁になったのと考え合せて、いかに進取的かつ斬新であったかが判る。

古萬古の赤絵は手法的には京焼の系統だが、その様式はたんにローカルカラーという以上に、時好を濃く表して、日本の赤絵としても異色を出している。

銅青磁も古萬古の一特色で、他の当時の国焼にはほとんど見られない。

古萬古の刻印は、「萬古」及び「萬古不易」だが、その態は多様である。

萬古ないし萬古不易の名であるが、藩主からの拝領印という話も伝わらないようで、弄山自身教養ある文化人であるから、秀れた作品の永遠の生命を自負しての命名であろうと思われる。事実、昭和の今日、四日市で萬古焼が隆々と栄えていることは、その何よりの證しというべきである。

(三)安東焼

1 古安東

安東焼は、安永、天明(1772〜1788)の頃、津で焼かれたもので、当時のものをのちの再興安東に対して古安東と呼んでいる。

ここに阿濃津焼ないし津焼というものがあり、茶書に「南蛮に似る」と記されているが、初見のものは箱に「阿濃津焼」とあり、南蛮写しの水指で、作風は古調を帯びていた。一般に古安東というと、陶法は古萬古風であるが、中に古萬古と違う手法として、素焼の褐色の素地に絵付けだけ施しているものがある。

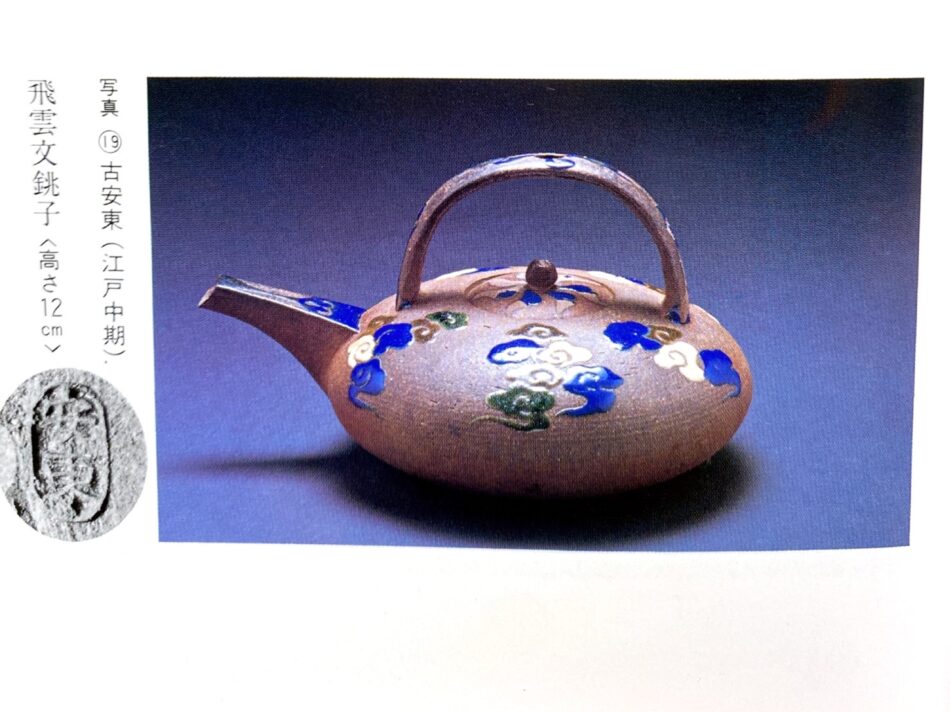

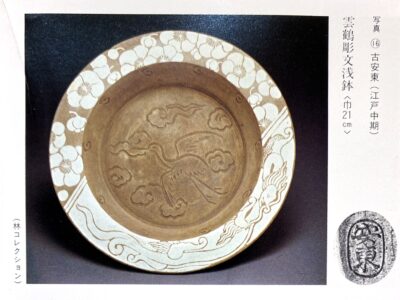

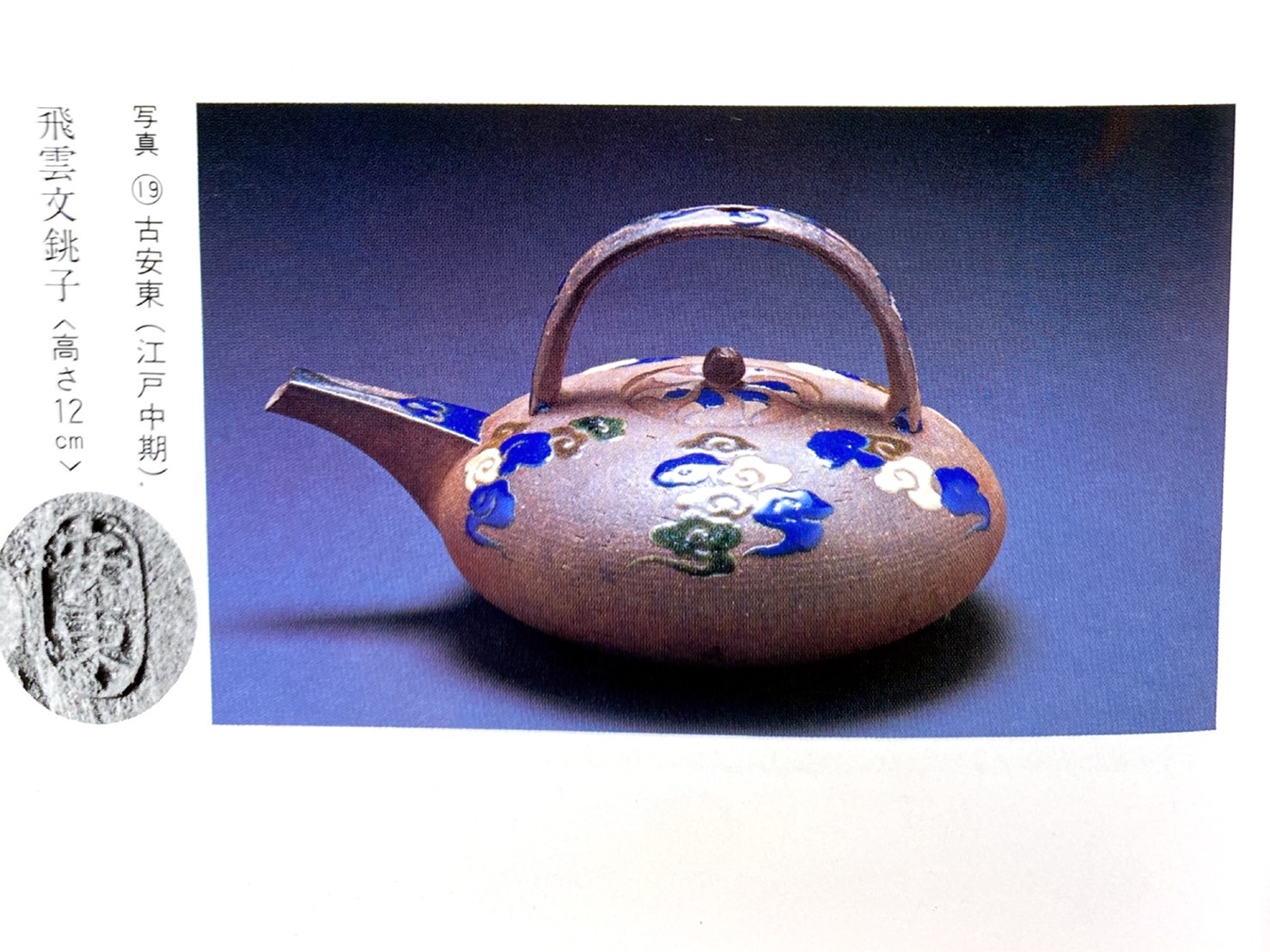

古安東(江戸中期)

雲鶴彫文浅鉢<巾21cm>

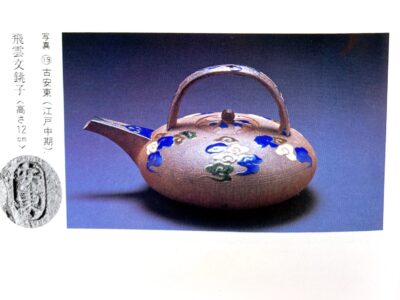

古安東(江戸中期)

花鳥文鉢(巾19、5cm)

古安東(江戸中期)

恵比寿つまみ香炉<高さ17cm>

古安東(江戸中期)

飛雲文銚子<高さ12cm>

これから考えると、もともと津には南蛮風のものを焼く窯があって、そこに古萬古風の手法が加わった、という見方もできるわけである。

さて「本朝陶器 證」に、編者の安東焼に関する問い合わせへの返事として、「一、当地安東焼の義、其後馬島露元方にって、出会の老人向へ承り合わ候所、爰許御用人服部十左衛門との、下絵なと染筆とて焼はじめ候よし、焼物師は良助と申候よし、時代は安永天明年中、窯は織部山と申候、塔世川の上、愛宕山の西と申事に御座候。

一、休窯に相成り候仔細は、此所其頃爰元御勘定役人方、遊宴の場所に相成、岐婦など参り、夫等のことよりと申事に御座候。」 と見えている。

御用人が絵付けに携わるということは、製陶が藤堂候の意に出たものと推察させるもので、専門家の焼物師は良助という。ところで従来も瑞牙が古安東に関係があると言われ、現に古安東に「天明八年 浪々瑞牙」銘のものであるので、此の焼物師良助とはほぼ瑞牙その人と推定されるわけである。

古安東はいわば古萬古の支流であるから、両者の間に多くの類似があるのはもとより当然である。しかし古安東の絵付けは絵画風で、却って古萬古より勝るものがあるかに思われるときもある。また彫技に秀れた作のあることも、古萬古には見られぬ所である。

「安東」の刻印には数種ある。

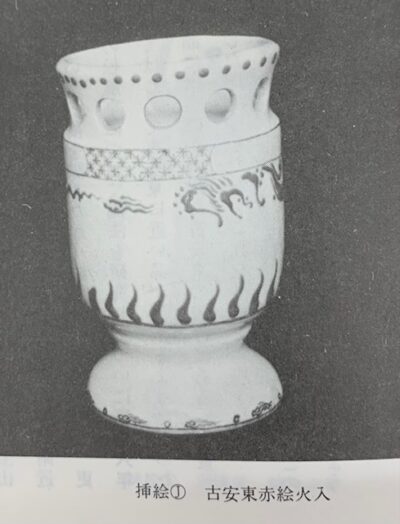

古安東赤絵火入

古安東 銅青磁雪輪の鉢

2.阿漕焼

古安東は永い間廃窯になっていたが、天保年間に津の油屋の倉田久八がその再興を思い立って、長崎の人宝山藤樹から製陶法を学び、愛宕山の下の古安東の窯跡付近に窯を築いて製法を試みたが、成功しなかったので、更に京都の松風亭について製法を研究し、ついに嘉永六年に至ってはじめて古安東に近い品が出来るようになった。その作品には窯跡から出た古安東の陶片にある「安東」銘を写た印を捺したが、これを再興安東という。

のちに文久年間に至って船頭町に窯を移したが、この地は阿漕が浦に近いので、世人は阿漕焼と通称するようになった。

明治八、九年頃からは製品に「阿漕」の窯印を用いて阿漕焼と称するに至った。明治十九年頃まで製法を続けたが、資金難のため一切を当時の職長市川岩吉に譲ることになった。市川はのちに窯を岩田川の北岸に移したが明治三十三年三月に至って経営を改めて阿漕焼陶器株式会社年、明治三十四年五月には窯を拡張して量産を図ったが、需用続かず失敗して会社は解散された。その後弟子の小島弥吉が津の公園の北の大師山の中腹に窯を築いて製陶していたが、これも大正の初年には廃窯となった。

大正十一年、当時の山脇県知事は、古安東の伝統が絶えたのを惜しみ、かつは津の発展に寄与させようと、民間の有力者を説いて出資を請い、当時京都錦光山窯の技師長であった重富英を迎えて事に当たらせた。しかし重冨の阿漕焼再興もこれまた2年許りで、失敗して中止された。銘印「あこぎ」。

阿漕焼の流れに「久居焼」がある。久居町東効川方において大松屋七兵衛が窯を開いたものである。阿倉川、伊勢、射和、広瀬、井村、阿漕と各所の窯場を渡り歩いた信楽生まれの陶工上島彌兵衞が萬延元年に招かれ従事した。彼は明治八年五十五歳で歿した。二代岩吉、三代政蔵、と伝えられている。銘印に「久居焼」「久東山」「久居安東」がある。

挿絵 L 阿漕焼 蚊いぶし

(四)有節萬古

安永六年(1777年)萬古の祖弄山が世を去り、その業を継いだ番頭の安達新兵衛が没すると萬古は一時業を閉じた。

それから四十余年たった天保二年(1831年)に萬古発祥の地である朝日町小向(おぶけ)で、二十四歳の森有節と十六歳の弟千秋が協力して萬古再興の煙を上げたのである。

伝えるところによると弄山の嗣子は陶業に興味がなく、弄山の萬古焼が吐絶していることを残念に思っていた弄山の妹の亭主山田彦左衛門は、かねがね親交のあった有節が大変な器用人であることに惚れ込み、萬古焼の再興を勧めたと云う。だがその話は年齢的に無理がある。恐らく山田家の男(弄山の二男が山田家の養子になっている)のシュ慂によるものと思われる。

森有節は、通稲与五左衛門といい、有節はその号であるが、後年これを以って名とした。また堂号を摘山堂(てきさんどう)と称した。彼は文化五年(1808年)桑名田町に生まれた。

有節は父親与市ゆずりの器用な男で、神社の木馬や、狛犬、自身の肖像を木彫りで作っている。自宅も自ら建築したほどである。

弟千秋は名を与平といい号は陽楓軒(ようふうけん)、文化十三年(1816年)の生まれで、兄に劣らぬ工芸的才能の持ち主であった。

天分のある兄弟の協力による陶技の研究練磨は、目を見張るものがあった。僅かな間に立派な業績をあげたものとみえ、天保三年には、早くも領主松平様より賞典として食禄五人口を給わせられたと記録されて居る。

有節は、弄山ゆかりの名谷山(めんたにやま)の赤土及白土を採取して製陶した。

初めのうちは古萬古風の赤絵(挿絵M)や、茶陶の写し物の再現を図った。

『古安東と見し笠牛の香合、古萬古と見し稲喰鳥の香合など今の有節に同じ型ありて釉の工合も識別ならぬほどなり、陶法巧みにして楽焼など古人の器を模造す。』

という記事や、津の川喜田家の書留に有節の作る楽焼等に萬古の印を捺すは贋物であるから、萬古と有節の印を二つ捺せとクレームをつけられたと云う興味深い記載がある。

だんだん精巧になった陶技は、古萬古の写しから脱却して、新規なものへと発展して行った。

古萬古とは、ガラッと変わった有節萬古の誕生には、その根底に、幕末の王政復古、明治の文明開化の風潮の影響があった。

森家の宿坊である桑名の輪崇寺の住職で、復古大和絵の浮田一恵斉の門人帆山唯念(花乃舎)画像から、有節兄弟は絵を習った。

大和絵の粉本による草花の上絵は、有節萬古を華やかなものとした。

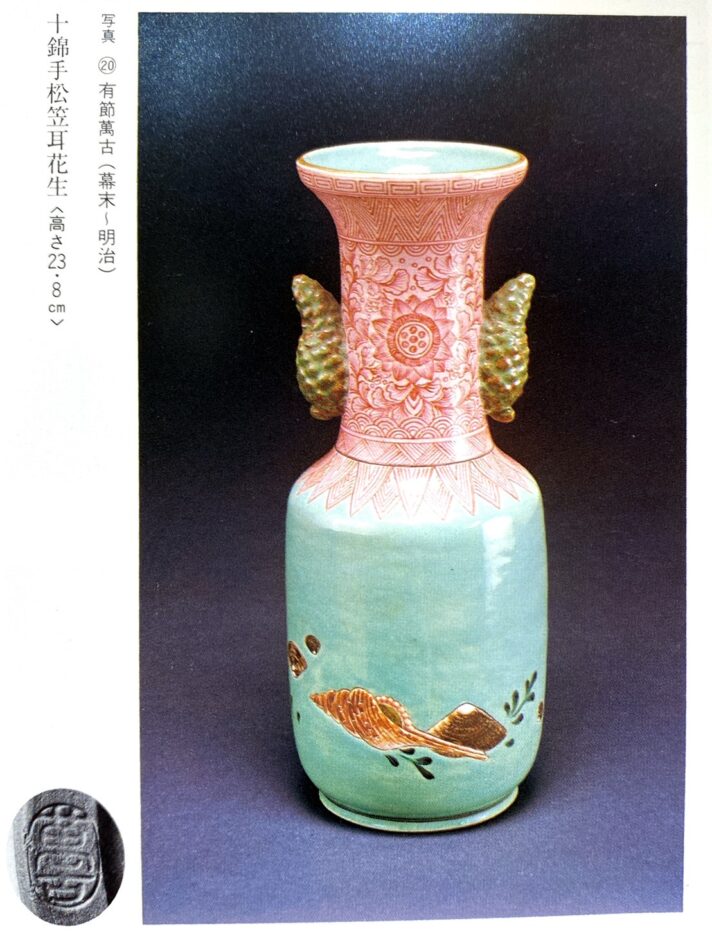

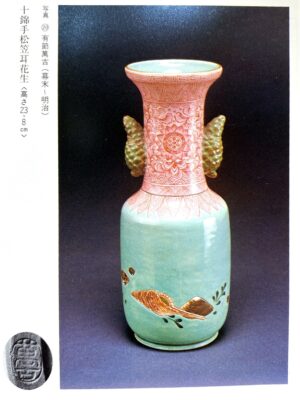

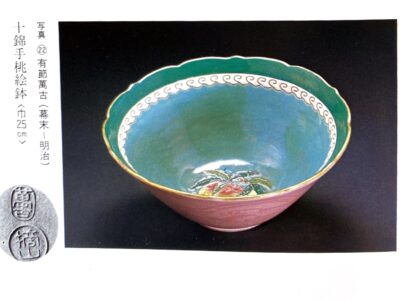

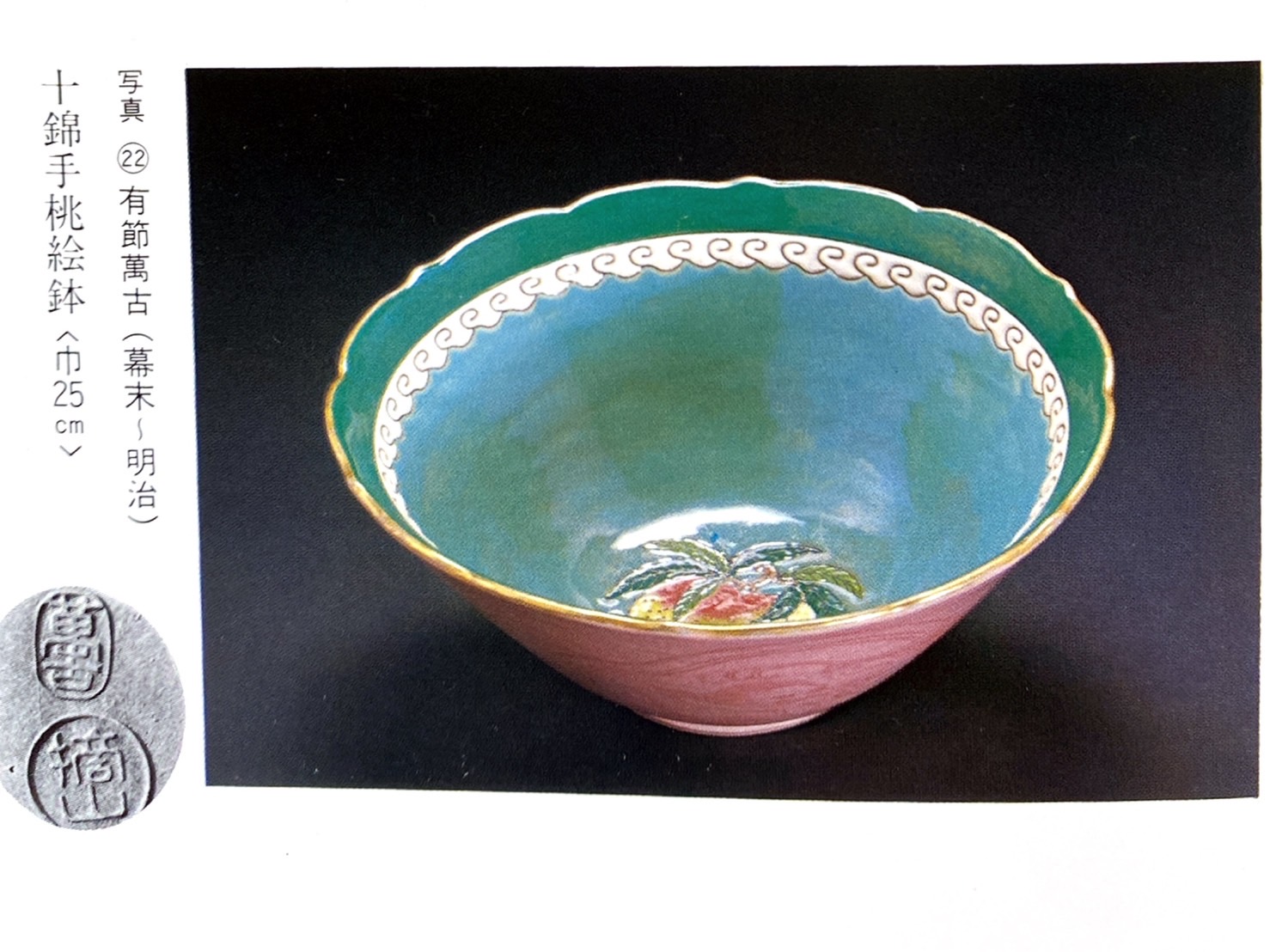

その顔料は古萬古の硬彩とは異なり、粉彩盛り絵付によるものであった。特にピンク色の腥臙脂釉(しょうえんじゆう)は、日本で有節が一番初めに工夫使用したものと云われている。(写真20、21、22)

写真20 有節萬古(幕末〜明治)

十錦手松笠耳花生<高さ 23.8cm>

写真21 有節萬古(幕末〜明治)

盛絵百花文大皿<巾 32.5cm>

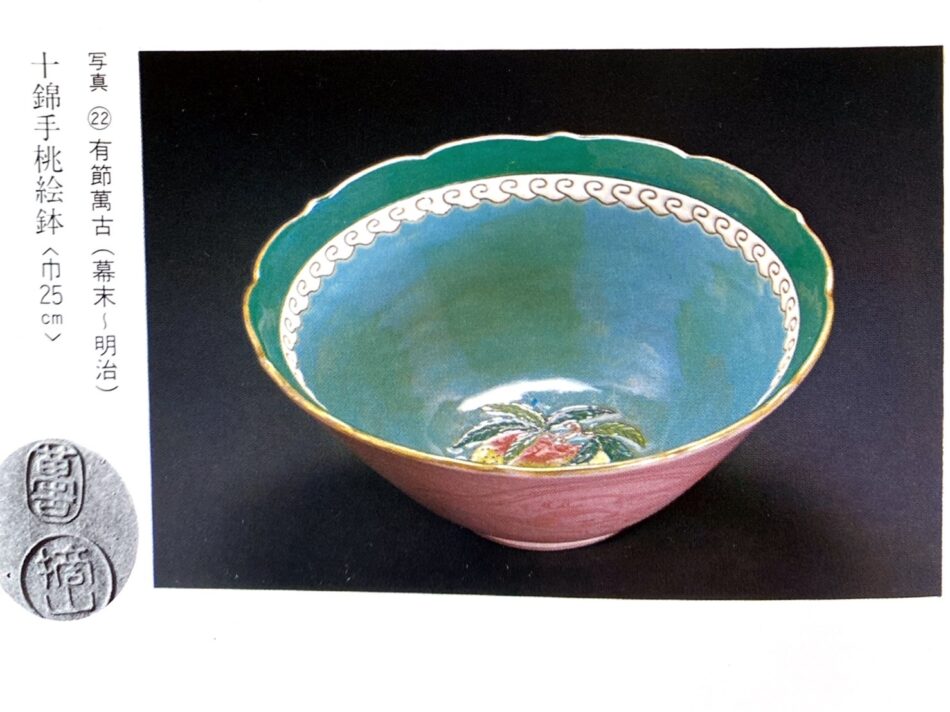

22 有節萬古(幕末〜明治)

十錦手桃絵鉢<巾25cm>

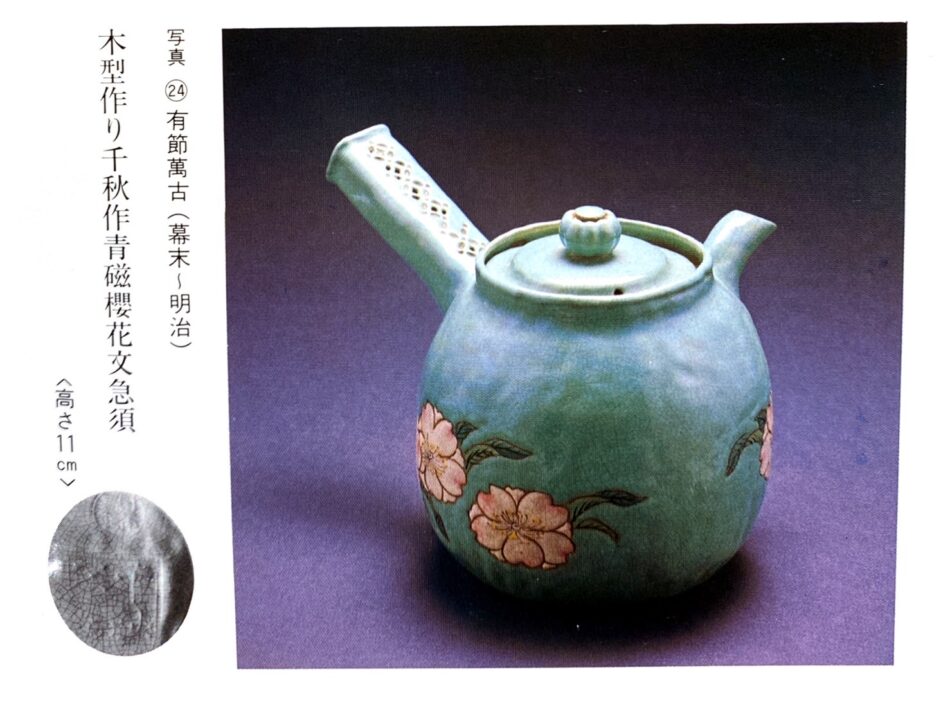

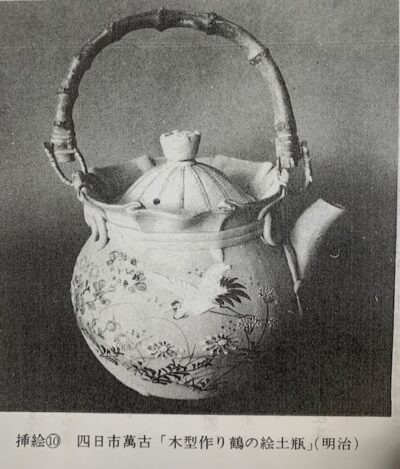

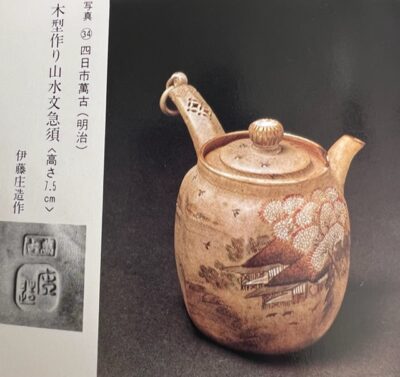

成形は巧みなロクロ挽きのものが主であったが、急須や徳利は有節の特異な発明と謂われる木型を使用して作られた。(写真23、24)(挿絵N)

写真23 有節萬古(幕末〜明治)

木型作り盛絵菊花文急須<高さ9.5cm>

木型は提灯の製作に使う木枠によく似ていて、多くの木片にて構成されている。(挿絵O)

有節は、木型の表面に龍の文様が現れる様にした。この方法を知らずに初めて見る人には摩訶不思議であったと思われる。

我国での木型抜きによる成形は、有節が初めてである。

またこの外に紙型による吹き絵、切嵌細工、切継細工、木理、もみこみ等の方法や、菊花盛り上げ等発明考案は多く、弟千秋による9すのお茶の蓋を注ぐ時に落ちぬ為の工夫、とっての先の遊環、蓋のぐるぐる回るつまみは世の人の驚きであり、大いに賞賛を浴びた。

有節萬古の鮮やかな色彩による大和絵風絵模様と、繊細な陶技からうけるものは、古萬古の重厚さに比し、卑俗浅薄なりとする人があるけれども、それが時代の要求であり、工芸のもつ宿命であったと云える。

然し乍ら初代有節、千秋の作品には、新しい文物を吸収しようとする意欲と、生来の工芸家としての天分が滲み出ている。

彼らは弄山の創始命名した萬古焼を時代に即して発展させたのである。

有節の意気は「日本有節」「萬古有節」の印に表れ、

千秋の誇りは「千秋不易」の印に窺うことができる。

有節は文久二年(1862年)に苗字袴御免、同御用達を、元治元年(1864年)帯刀御免、慶応三年には国産陶器職取締役を命ぜられ、その後明治年間各博覧会などに出品して褒賞を受け皇室お買上げの栄も幾度か蒙ったが、晩年になって中風症を病み、明治十五年(1882年)に75歳で没した。

弟千秋は、兄有節に先立ち元治元年に世を去った。四十九才の壮年であった。

次に有節萬古の後継者並びに関係者を記す。

『二代 有節』通称勘三郎、初代有節の三男、嘉永元年(1848年)生、父の偉業を継ぐも、兄修輔の負債の後始末をさせられた。明治四十四年(1911年)歿六十四歳。

『三代 有節』通称俊男、明治十八年(1885年)生、二代長男、父の偉業を継ぐ、専ら家伝を守り外来の釉薬を用いず、有節萬古の伝統を堅持した。昭和16年(1941年)歿年57歳。

『四代 有節』三代長男、通称一男、昭和24年(1949年)歿35歳。

『五代 有節』三代三男俊治、昭和35年(1960年)歿35歳。

『森 修輔』初代有節二男天保十二年(1841年)生、桑名広瀬与左衛門の鍋に釉薬を施し、現今の琺瑯鉄器の先駆をなした。その最初の工場は、有節の窯場であって、その作業は修輔の担当であった。彼は指物にも非凡であったが、野心家で味噌醤油の醸造に手を出し、家財を傾けた。その後始末は二代がやった。大正四年(1951年)歿、84歳。

『森 玄次郎』二代有節の甥で初代有節以来の画工であった。

(五)射和萬古

弄山の妻八百の生家南勢射和村(現松阪市内)の東竹川家の幕末の当主竹斉が、古萬古の復興を唱えて安政三年(1856年)同所に射和萬古を開窯した。

竹川家は近江浅井家から出て天正の頃熊野街道の通路に当たる射和村に居を構え、江戸に店を持ち、代々両替屋を営んだ。元禄以降幕府の為替御用を命ぜられ、ほかに酒と醤油店及び荒物店を持ち、本家が中心となり、新宅竹川と東竹川がその両翼となって盛大に営業をしていた。

竹斉は、その東竹川家の長男として文化六年(1809年)に生まれ、若い頃から勉強家で、佐藤信淵に経済学を学んだ。

嘉永六年(千八百五十三年)アメリカの軍船四艘が浦賀沖に来たり、物情騒然たるを聞き、憤懣に堪えず、勝海舟に『海防護国論』を贈った程の人物であった。

竹斉は幼名を馬之助、元服して名を新兵衛、諱を政胖字を子広と称し、代々の家名である彦三郎をも名乗った。

辣腕家の竹斉は、事実上の竹川一族の中心人物であったが、嘉永七年(1854年)46歳の時家督を嗣子に譲って隠居し、父政信の晩年の号竹斉を襲って通名とした。

竹川本家三代政長の女が弄山の高祖父の配となり、又竹斉の祖父正忠の妹が弄山の夫人であった。

竹斉の父政信が壮年の頃、常詰として江戸店に居た時、弄山は故人であったが、叔母は存命であり、番頭の安達新兵衛が主宰していた小梅の古萬古の窯を折々訪ねて萬古焼の実際を見聞きした。その陶土のこと、釉薬のことなどを一々記録したものを竹斉に伝えた。

竹斉は、射和萬古の『萬古由来書』の中に萬古の法を知るものは、我よりも外に無しと云い、又『世に萬古てふ物を人々持てはやし、彼所此所より萬古の印すえたるを作り出すを見たり、されど、こは古きを模し、印を贋作なし押しぬるにて萬古の昔の法を伝えしにもあらず」と有節萬古と、その末流をさして批判している。

射和萬古こそ萬古の本流であると唱え、土地の産業振興の目的で始めたのであると、公式声明をしている。

然し、窯場で働いた者は、他郷の人達で、土地の者は二、三雑役に使われたに過ぎなかった。

竹斉は実技に携わらず、各地の名工を集めた芸術家集団による作陶であった。

集まったのは、江戸の井田己斉(吉六)、京都の近藤勇(ゆう)、信楽の奥田弥助、絵付画工服部閑鵞(かんが)その他の陶工は、嘉平治、弥兵衛、市助、仁助、三造、宮吉、福松などであった。

弄山の遠縁に当たる桑名の佐藤久米造が、登り窯築造の前後しばらく働いていた。

竹斉は、実弟が養嗣となっている隣村中万(ちゅうま)の竹内家の江戸店『乳熊屋』(ちゅうまや)が、江戸はもとより、遠く函館方面まで味噌の販路のあることに目を付け、そのルートで陶器も相当量捌けるものと見込んで開業したのであった。

だが幕末の経済界の変動、和戦問題の低迷不安からくる不景気に遭遇し、製品が思う様に売れず、色々と画策したが、遂に、文久三年(1861年)開窯七年にして廃窯の止む無きに至ったのである。

射和萬古は丹生(にゅうう)産の土を用い、作品は技術的に高度なもので、器形、作風は種々あり、茶の輸出容器も作られた。

中でも弥助が作った燈炉は大作で見応えのある者である。(挿絵S)

竹斉は明治十五年(1882年)七十四歳で卒した。

(六)桑名萬古

世評が高く、売れ行きの良かった有節萬古に着目して、有節亜流の萬古焼が、幕末から明治の初めにかけて、桑名のあちこちに興った。

桑名は旧幕時代、参勤交替の諸侯の宿所に当たり、維新後も宿場として頗る殷賑を極めた。その旅人の土産物として桑名萬古は、好評を博し盛んに製作された。

有節萬古の項に引用した川喜田家の書留のなかに、『模造の窯所追々出来、桑名飲みにも二十余窯に及べり』とある。聊かオーバーであるが、その繁昌の模様を想像する事ができる。

『安永萬古』 桑名萬古のリーダー佐藤久米造の製作したものである。

彼は桑名矢田町の人で文政二年(1819年)の生。

佐藤家は弄山の娘婿である桑名矢田町の旧家近藤善吉の親戚であった。彼は元刳物師出会ったが、或る時森有節から、その創案になる木型見本を示され、その複製を頼まれたが、なかなかその構造が判らず、苦心の末、それを水中に浸して分解観察し、無事注文に応ずることが出来た。有節以外誰も知らなかった木型の仕組みを理解した久米蔵の評判は広まり、長嶋藩主増山候に大砲鋳造の為武器方として招かれ、三人扶持を給わせられたと云う。

安政三年(1856年)には、竹川竹斉の射和萬古の開窯を手伝ったが、有節萬古の人気に刺激され、藩公の許を得て、長嶋城内松ケ鼻に築窯製陶を試みた。

廃藩後、安永の町屋橋北詰に窯を築き作陶、彩料と本金の用法を苦心研究した。

彼は竹斉から古萬古使用の丸型に萬古横列鋳鉄の印を贈られ、自ら萬古の正統を称して居た。

明治十四年(1881年)歿、その弟子に松岡鉄次郎、堀友直、加藤権六、水谷孫三郎、加藤茂右衛門、山本数馬等がいる。

佐藤千代造 久米造の長男、父と共に政党に従事したが病弱のため、父歿後、其の窯を松岡甚兵衛、松岡鉄次郎に譲り、桑名八幡瀬古に移り、小窯を築いて温故焼に類する品を作って一窯を出したが明治十六年(1883年)三十一歳で歿した。

松岡鉄次郎 安永の松岡甚兵衛の長男、文久元年(1861年)生、久米造の窯を継承して盛んに茶器等を製し、四日市川村組を経て九州及び外国へ輸出した。明治35年(1902年)四十五歳頃は最も盛んであったが、その後漸次縮小し、六十五歳で廃業した。その製品には、凡て『桑名萬古』の印を押した。

水越与三郎 萬古の画工、松岡鉄次郎の窯で絵付けをした。

『布山萬古』(ふざんばんこ)布山由太郎 通称庄吉、号布山、春景、翫土仙、美濃の人で二十九歳の時、桑名に移住して製陶三昧に耽った。彼は窯を所有せず、所々の窯に雇われて製作したが、絶対に素人の依頼に応じなかった。

たたみ作りの名手で作品は西洋風のものが多かった。

大正元年(1912年)歿七十七。銘『布山』『布山春景』等、養子駒次郎が二年間父の業を手伝った後薬酒商に転じた。

『孫三萬古』 水谷孫三郎、桑名舟町の人、佐藤久米造の門、亀の手捻りを得意とし、型製及び手捻りの急須が多い。大正五年(1916年)歿、年六十八、銘は『孫三』『九花萬古』『日本孫三造』

『権六萬古』加藤権六、桑名矢田町のひと、号を翫土庵可笑といい、佐藤久米造作の門弟、千秋流の型急須の名手であった。昭和六年(1931年)没年九十三。

『走井萬古』 加藤茂右衛門、寛政十一年(1799年)西桑名太夫の旧家に生る。佐藤久米造より陶技を習得し、明治十一年(1878年)京都より精華なる陶土を聘し、走井山山麓に築窯製陶したが、暫時にして廃した。織部写しの向付などがのこっている。銘『走井萬古』明治二十二年(1889年)歿九十一。

精華 京都円山の人、明治十一年(1878年)頃加藤茂右衛門に招かれて来桑、後四日市阿倉川唯福寺に仮寓し、山中忠左衛門の窯にて作陶に従事した。また窯道具も作った。

『精陶軒萬古』 松村清吉、桑名鍋屋町の人、明治十二年(1879年)桑名藩士川澄明等と共に陶器工場精陶軒を開いた。開窯約十年にして閉鎖した。明治38年(1905年)歿す・年六十二歳。

千葉秋月 名は精光、通称清次郎、桑名宮通り伊藤勘三郎二男、家は代々藩の塗り師家業を修めて其の技に長じた。また絵画、彫刻及び製陶に巧みで明治12年(1879年)精陶軒職工の教頭となる。主に手捻りや絵付けを指導した。明治四十二年(1909年)歿七十五歳。

『天神萬古』 後藤秀信、 朝日町縄生天神宮の神主、後藤家十三代、性風流を好み、天神山附近の赤土、白土を採り、手捻りで茶器を作り、又自ら釉薬を研究して之を施し、其の作品を人々に与えた。世にこれを天神萬古と呼んだ。明治六年(1873年)歿五十一。嗣子隆政(大正九年歿)、孫政義(昭和五年歿)が先業を継ぎ、昭和初頭休業す。銘「天神萬古」「萬古」等がある。

富次郎 天神萬古の陶工、後森翠峰開窯の際森陶華園に移った。

その他に『山城屋萬古』、『三河屋萬古』等の名が遺って居り、赤松東介、山本数馬、助九郎らの陶工の名も知られて居る。

これらの桑名萬古は、一部を除き、安価な土産物が目的であって、品質も粗悪なものが多く、(量産のため家内仕事に依存していた)有節萬古とは、比較にならないものであった。

彼らは、土産物以外に進出しようとする積極性に乏しく、四日市港開設、関西鉄道の開通によって、宿駅桑名が衰微するとともに消える運命にあった。

明治二十年頃の鉄道唱歌の一説に

勢州桑名の産物は 萬古の陶器に桑名盆

時雨蛤そのほかに 白魚漁業の名も高し

この歌の出来た頃は、桑名萬古も終わりに近く、その後関係者は何らかの形で四日市萬古焼に吸収されていったのである。

(七)各地の萬古関係諸窯

大陶業地として、現在隆盛を極めている四日市萬古焼の歴史を詳述する前に、萬古と並び称せられた伊勢の諸窯、萬古の名を冠した他国の陶業を記す事とする。古くから伊勢の四窯と呼ばれているのは、萬古、安東、陳明、時中である。古萬古、古安東、に就いては既述したので、陳明、時中の二窯について先ず語ろう。

「陳明焼」

「陳明焼」は多気郡斎宮村大字金剛坂(現明和町金剛坂)に生まれた森島陳明が作り出したものである。地侍の森島家の四代嘉平陳明は、鳳文章、応古、程斉等の号をもった篆刻家であった。彼は多芸の人で、和、漢の学に通じ、書画、句作に巧みで華道の蘊蓄も深かったという。作陶は、低火度焼成の茶器、置物の類であった。

遺品は極めて少なく、珍重されて居る。

文政十三年八月行年七十七歳で歿す。彼の辞世として

一、日の本に生まれて終わる今更ば高天原に宿り申さん、

一、月一つ 浮世の空に、置きみやげ

一、程身生不識其前今日存三知厥先 人生幾何一夢我常殺終郷天

の三種が伝えられており、彼の教養を窺わせる。

「時中焼」(ときなかやき)

時中焼は、時中萬古とも云われるもので、和泥斉時中寸丈が、松阪市垣鼻に創始したものである。時中焼も軟陶であり、陳明焼同様、茶器置物類(挿絵U)で遺品は稀である。国学者本居宣長の日記のなかに出てくる和泥斉寸丈とは、阿波焼の陶工丈七のことである。

阿波藩12代蜂須賀重喜公が、裏千家一燈宗室を招いて、お庭焼の茶器を焼いた。一燈に同道してこぼ阿波焼を始めたのだが丈七であった。この丈七が阿波から伊勢松阪に移って時中焼を作ったと云う以外詳しい記録が無い。文化、文政頃と推定される。

次に萬古の名を 冠した陶業として次の諸窯が知られて居る。

「美濃萬古」

温故焼又は赤坂焼、御勝山焼とも言われる。清水平七(温故)が、美濃赤坂に安政六年に開窯したものが主なものである。彼は森有節の影響を受けて居る。彼はそれより前、今尾藩竹腰公のお庭焼に、瀬戸の春岱と共に従事しており、この魁翠園の品も萬古風である。平七明治二十九年歿後は弟勇助(号石僊)河野忠治(号大雅)らが業を継承した。のち石僊は伊勢二見ヶ浦で能舞技楽面の根付けを焼いていた。

「下野萬古」

栃木県足利郡樺崎村において明治初年橋本忠平が製作したものである。忠平は初代有節に就いて陶方を学び、帰村後村内の土質が萬古に似ているので業を始めた。しかし遂に伊勢萬古に及ばなかった。

「岩代萬古」

福島県二本松市に於いて嘉永、安政の頃、山下春吉が創始し、明治維新以来渡辺安明が従事した。明治以来萬焼の法を伝えた。明治二十年代廃絶。作品に「双松雲渓」「新月軒」の銘あり。

「秋田萬古」

秋田県南秋田郡保戸野愛宕町の焼き物。佐伯孫三郎が同地の赤土、粘土、青土を使って創始したもので萬古焼に類したものであった。明治五年福島県二本松の陶工村田鉄之助を招き、桑名に派遣して萬古焼の製法を習得させ、有節風秋田萬古を製陶した。これに士族の子弟五十余名が就業していた。磁器をも試みたが失敗、遂に業を閉じた。

「旭焼」

伊勢市で朝日奈為之丞が明治中期開窯したもの。

「神路焼」

伊勢市の倉田山で作られたもので、神山宇之助創始。

「小山焼」

多気郡相可町附近の小山村で幕末に土屋政吉(光川亭仙馬と号す)が焼いたもので、染付けものである

(八)四日市萬古焼

文政10年ごろのある日、四日市市の商家海老屋七郎兵衛は親戚の信楽の陶工上島庄助(うえじましょうすけ)を伴なって、旦那寺である町の北西にあたる東阿倉川の唯福寺に参詣した。

七郎兵衛はかねがね唯福寺の住職田端教生師が、陶業に並々ならぬ関心を抱いていることを知っており、師に上島庄助を引き合わせる為であったと思われる。

帰り途、庄助は同寺の門前を流れる溝川に露出している粘土が良質の陶土であることを発見した。このことを教生師に伝えると、教生師は大変乗気になり、自分が資金の方の面倒を見ることとし、唯福寺前に信楽風の登り窯を作って庄助とともに作陶をすることとした。だが、開窯するには色々な難問が待ち構えて居た。

先づ、窯を築くために必要な炉材の問題である。

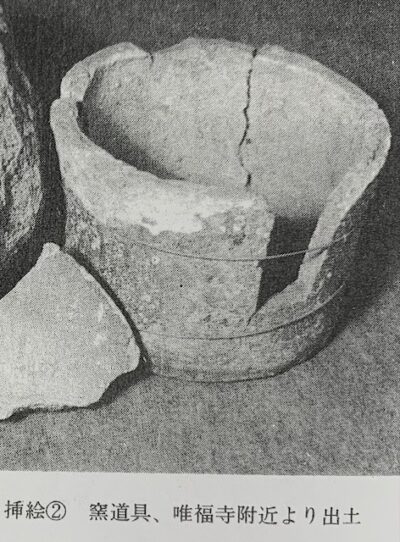

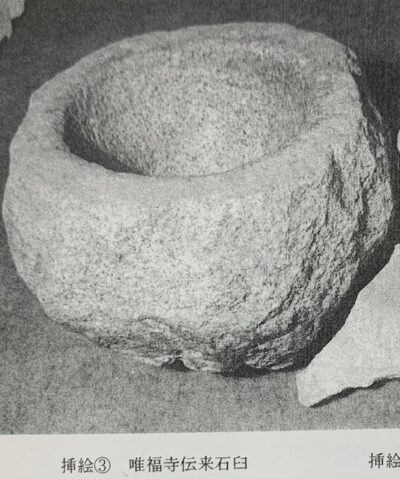

当地方では耐火粘土を得ることは容易なことではなかった。附近各所の土を採集して研究を重ね、遂に庚申山の土を以ってこれに当てたものと思われる。唯福寺に現存している「ハシラ」「サヤ」等によってこれを認めることができる。(挿絵2)

次に、製陶に要する多量の陶土の採掘地である。

これは、唯福寺前の後藤氏の屋敷に依ったものと思われる。これにも色々な問題があったろう。この土は赤みを帯びた極めて緻密で、焼き上がりに独特の風味を持つ良質のものである。

肝心の陶工と道具は、庄助の出身地である陶業地信楽から招き、取り寄せた。

大へんな苦労の末、開窯したのは文政12年(1829年)の事であった。製品は信楽風の灰釉を施した茶器、食器、台所用品であったと伝えられている。

当時四日市の地は、徳川将軍家直轄の地、いわゆる天領であり、近江信楽の代官多羅尾氏の兼務による統治下にあった。信楽の出身である庄助は、多羅尾氏の求めに応じて代官所の御用窯となった。全ての製品を多羅尾氏に納めた為、一般民家へは渡って居なかったのか、今日遺品をほとんど見ることが無い。

幸い唯福寺に挿絵1の飯茶盌が伝えられている。この茶盌は底に庄助の雅号である「器楽」と言う印が押されて居り、比較的小ぶりの上品なものである。今日では、この茶碗のみにて、当時の庄助窯の技量と傾向を想像するより手だてが無い。

後に、明治の四日市萬古焼の中で、ロクロの名手として活躍した益田佐造は、信楽から来てこの窯で働いていた。

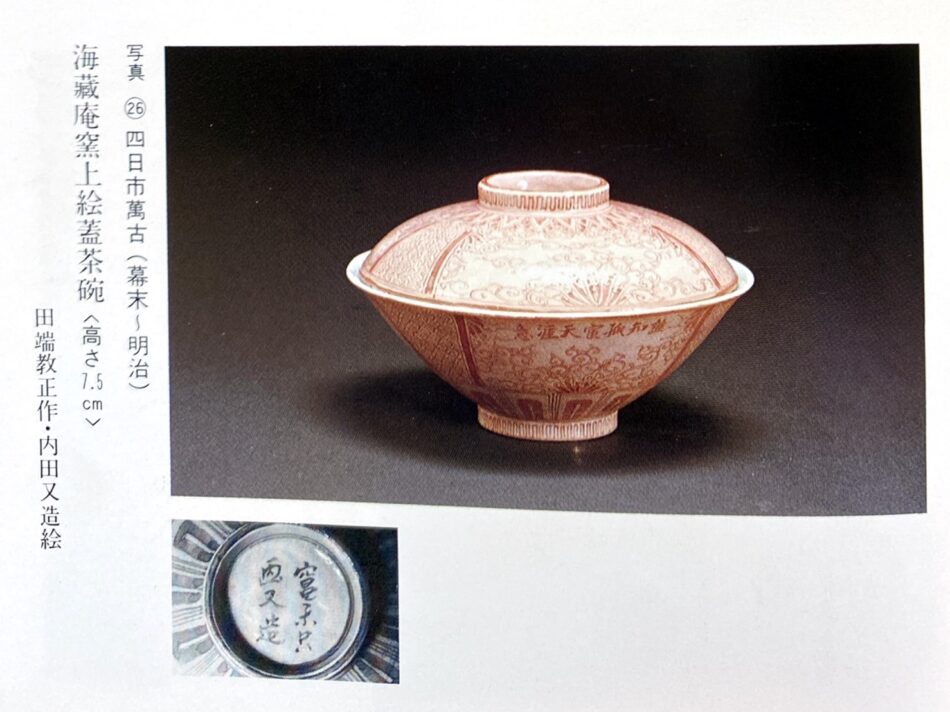

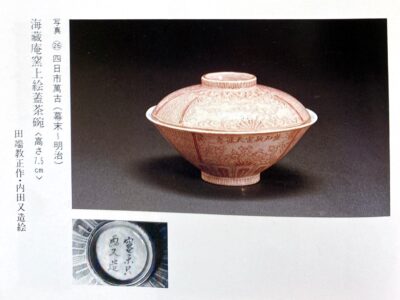

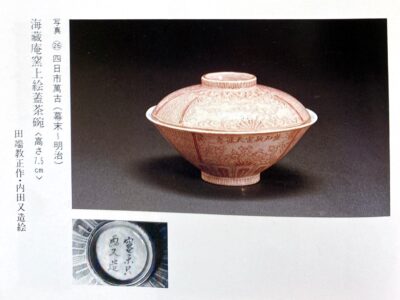

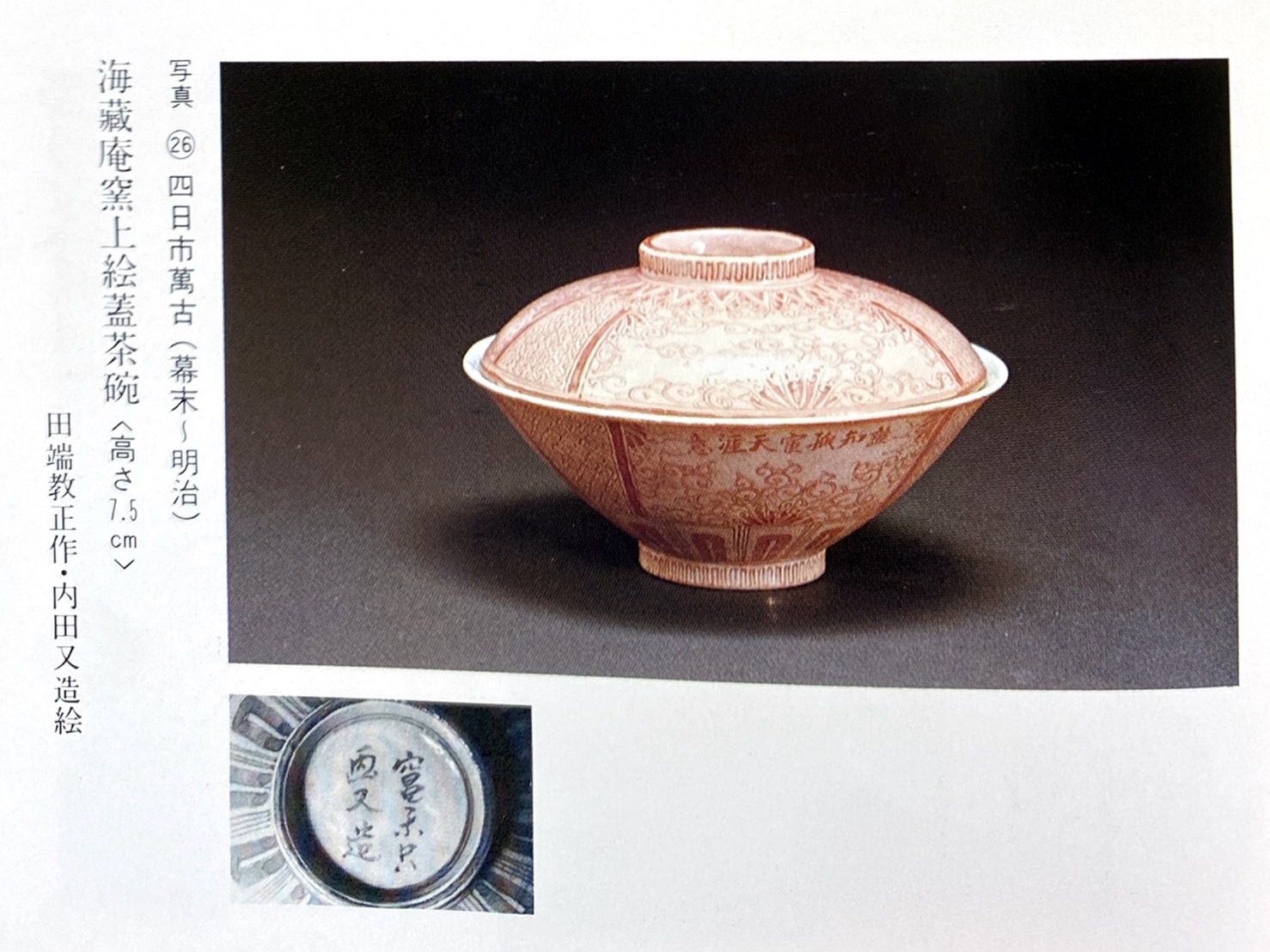

多羅尾御用窯である庄助窯とは別に、田端教正師は唯福寺の境内に小さな工房を設けて趣味的な焼物を作っていた。海蔵庵窯と言う。(写真25・26)

教正師の子顕正は絵心があり、特に花鳥画に秀でていたが、文久二年(1862年)二十六歳で早世した。教正師の焼物作りの手助けは、防守ひさ(堅正師の妻)であった。

殊に、教正師の晩年には、この「ひさ」が力仕事を受け持った。現在、唯福寺に遺されている石臼(挿絵3)は、「ひさ」が多度町猪飼より運ばれてきた通称「いかい」と言う硅石を突砕いたものである。「いかい」は、耐火度が高く、土の補強材である。根気のいるこの作業は大へんなものであったろうことは、石臼の底が深く掘れ、二段になっていることで想像し得る。義父に仕えて献身した若後家「ひさ」の孝心を想う時、頭が下がるのである。

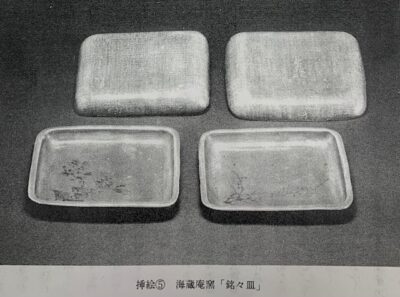

唯福寺には、この時の作品が色々と遺っている。これらには「萬古」、「萬古不易」の印の外に教正師の雅号「楽只」の印、或いは彫り銘がある。作品は低火度焼成のものが多い。(挿絵4は印譜、挿絵5は軟陶作品)

挿絵 4 海蔵庵窯「印譜」

挿絵 5 海蔵庵窯 「銘々皿」

その中に白磁の蓋茶盌に錦窯による腥臙脂釉の細密な絵付けのある素晴らしい作品が10客揃って伝えられている。(写真26)

写真 26 四日市萬古(幕末〜明治)

海蔵庵窯 上絵蓋茶碗<高さ7.5cm>

田端教正作・内田又造絵

絵付けより受けるものは、信楽風とは程遠く、有節萬古を倣ったものと思われる。然しながらボデーの白磁が問題である。おそらく、白磁の茶盌を他窯産地から取り寄せて上絵付けしたものだろうと考えたのであるが、ボデーに教正師の用いた「萬古」の印があるので、海蔵庵のものである事を疑う訳にはいかない。何処の陶石を用い、どんな規模の窯で、如何に焼成したのか不明である。教正師以前は勿論、以後の萬古焼の中にも見る事の出来ない素晴らしい磁器製品である。この茶碗の底に錦窯にて「竃楽只画又造」と署名がある。(写真26)

樂只は教正師のことであり、又造とは上島庄助の男で内田家に入婿した内田又造のことである。(おそらく明治になってからの作)この蓋茶盌に見られる如く教正師が並々ならぬ才能と研鑽によってハイレベルの作陶を試みたことは、四日市萬古焼の導火線としての大きな役割を果たしたものと言うべきである。

一時は、ロクロ師 五、六人を抱えていた庄助窯の明治維新となり多羅尾氏の被護を失い、加うるに、上島家内の事情(長男久七は妻と三子を失い、久七は行方不明、庄助、中風に病む)によって、慶応年間に廃業のやむなきに至ったのである。

教正師は明治十四年、八十三歳の高齢で世を去った。それより前に、焼物作りは止めていたものと思われる。

庄助窯で働いていた陶工数名を引き受けて現在の近鉄阿倉川駅の北方の高台に登り窯を開いたのは金場(現四日市市羽津町金場)の藤井元七であった。

この窯は、土瓶などの日用雑器を作っていたと言う。そしてその製品に「ひでの」の印を押した。「日での」は羽津の古い地名志で野(しでの)より出たものである。現在遣っている「ひでの」印の品物を観るに、意外な事は、その殆どのが桑名萬古風のものである。(手焙り火鉢、アワビ型鉢等など)(挿絵6ひでの印あり)

この窯も数年で廃絶して、その陶工達は皆、のちの四日市萬古焼の中に吸収されていったのである。

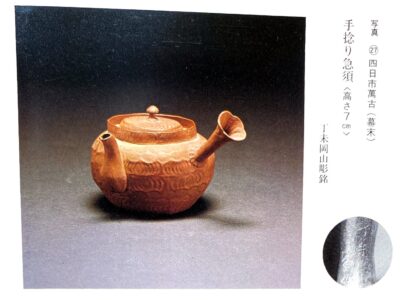

尚、数ある唯福寺の遺品の中に、後に記す盲人の陶工無限樂の作品によく似た薄作りの手捻りの急須がある。(写真27)

この急須に「丁未岡山」と彫りがある。丁未は弘化四年(1847年)に当る。又、岡山とは昔の地名、朝明郡羽津村字岡山の事である。現在の阿倉川の西方の丘陵地垂坂山に当たる。この垂坂山は四日市萬古焼の主原料土の産出地である。この「岡山」銘は窯を表すものか、使用土を記したものか不明である。だが、幕末期に垂坂山に関連して手捻りの急須が作られて居たことの証拠であると言える。

本格的な四日市萬古焼のスタートの直前に四日市より西へ少し離れた桜、菰野の地に焼物があったことを記しておこう。

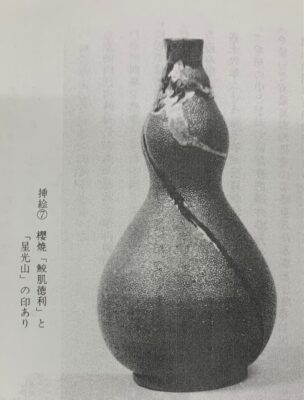

『櫻焼』三重郡櫻村(四日市市櫻村) (四日市市桜町)(挿絵7)

櫻焼「鮫肌徳利」と「星光山」の印あり

天保年間に石川平八郎という人が創めたもので、常滑の陶法に依ったものと伝えられる。作品は鮫肌焼と言われるものである。薩摩焼の蛇蝎釉とは異なり比較的薄作で肌も細かく雅趣に富む。銘印「星光山」が押されている。

『菰山焼』(三重郡菰野町)(挿絵8)

これも天保年間、土井市蔵(号穆々済)が作り出したもので、茶器を主体としている。遺品は、殆ど楽焼の茶盌の類である。なかなか確りした作振りであり、茶の席に堂々と入り得るものである。「穆々斉」銘印の大皿で有節萬古風の色絵ものも遺存している。不明の点も多い。銘印は「菰山」「穆々斉」。

庄助窯が信楽風の雑器を作り、教正師が桑名萬古志向の焼物作りをしていた頃、末永(現川原町)の地主であった山中忠左衛門は、本格的有節萬古の陶法による地場産業としての四日市萬古焼の創始を企んでいた。

忠左衛門は、三重郡八郷村伊坂(現四日市市伊坂町)で文政四年(1821年)に生まれ、末永村の大地主であり、村役であった山中家の養子となった。

忠左衛門は当時人気のあった萬古焼再興の名工森有節の作品に興味を懐き、それを購て愛玩していた。その斬新にして精巧且華麗な融雪の作品は忠左衛門を魅了してはなさなかった。なんとか自らも作陶して有節の様な優品を産み出したいと考えるようになった。

嘉永六年(1853年)三月かねがね製法の見学に訪れて昵懇の中となっていた教正師の協力を得て阿倉川に窯を築いて有節萬古の研究に本腰を入れる事とした。

忠左衛門は有節同様小向の名谷山(めんたに)の陶土を取り寄せて研究を重ねた。その成形、彩画、焼成についても色々な試みをしている。だが、なかなか有節の域に達する事は出来なかった。現代の常識で判断すれば、信楽風の四日市の先達はともあれ、有節を真似て澤山開業していた桑名萬古に学ぶ方が合理的であると考えられるのに、固く門外不出を守っている有節の陶法を直接知ろうとした事は如何に忠左衛門が有節萬古の真価を識っていたかという事を物語るものである。

忠左衛門の有節の秘法探索の模様は真偽取り交ぜ、次のような話として伝えられている。

忠左衛門は自分の手の者を富田(四日市市東富田)にあった「あづまや」という旅館に止宿させ、物売り、旅人、百姓などに変装させて有節窯に近づけその様子を窺わせた。或る者は提灯の火を借りる振りをして有節家に入り込み、又在る者は有節窯の近くに陣取って窯の煙りの立ち具合を逐一メモしてその窯焚きの法を知ろうとした。

第一番に必要な事は、窯の構造と規模を知る事である。ある台風の日、夜陰に乗じて有節窯の土塀の下を掘って忍び込み、まんまと窯を写し取ったりしたと言う。まるで小説にでも出て来る産業スパイのような話である。末永村は、三滝川、海蔵川にはさまれた低い土地であるため、雨期には度々水害を受け、田畑の損害は相当なものであった。とは言え、年貢米は仮借なく取立てられ飯米にこと欠く農民の貧困は、地主忠左衛門の頭を痛めていた。

そんな貧農や、宿場四日市の変革動乱期に当理、収入源を失った旅人相手の人達、政治的に無風であった四日市へ流れ住む人達が溢れようとしていた。末永は東海道にも面しているため、そんな世の中の変貌を直接感じ取る事が出来た。

東海道を旅する人々相手の、土産物屋としての桑名萬古の流行を見聞きして大きな収入を得ることも可能だと言う目論見も一方にあった。

この事業を成就する事が、地主である忠左衛門の使命のように思われて来た。忠左衛門の辛苦は止む事なく続いていた。特に有節特有の窯の構造、成形法としてある程度の量産も可能な木型の法、腥臙脂釉(しょうえんじゆう)等による盛絵彩色の法は最も識りたいところであった。中でも木型の方は素人に覚えさせるに容易であり、婦女子にも可能な作業である事と、仕上がりが手綺麗で顧客の人気も高いところから、なんとか知り度いと必死であった。ある時極秘のこの木型の複製を桑名萬古のリーダーである佐藤久米造に有節が依頼した事があり、久米造が苦心の上、その複製を為し得たと言う事実や、木型の一部を、有節が桑名の盆屋に注文したことから秘術が洩れたと言われている。これらの筋から、まんまと木型を手に入れる事ができたものの、秘法は知り得ても技術として体得することは難しいものである。失敗の繰り返しであった。そのために要した出費は莫大なものとなった。二十年になんなんとする試練の積み重ねの上、やっと自信を持って有節風の窯を水車(現浜一色町)に築いたのは、文明開花の押し寄せつつあった明治三年(1870年)のことであった。

忠左衛門の窯は東海道筋に近かった。忠左衛門は失業者を雇い入れる一方、収入が乏しく困っている人達に土を与え、器具を貸与して成形の法を指導した。家に居て内職の出来るこの呼びかけに応ずる者は多かった。如何にまづい出来の品にも惜しみなく金を渡して、いろいろと注意を与え、技術の進歩を図った。

一方、本職の陶工に対しては、仮借なきまでに作品の批判をして品質の昴上に努めた。その一例として益田佐造との次の話が残っている。

益田佐造は、信楽の出身で、先の上島庄助の窯で働いて居たロクロ師であった。明治の初年、三谷に住んで居たが彼の技量を見込んだ忠左衛門は、ロクロによる生地の製作を彼にさせることとした。佐造は、自分のロクロ技術については自信があった。さぞかし、忠左衛門から賞賛を受くるものと信じて作品を持参したところ、忠左衛門は「これでは萬古焼の生地として使う訳にはいかない。帰り途に海蔵川へでも捨てよ。」と言って、何程かの金を与えた。佐造は忠左衛門の指摘が当を得ている為、大いに恥じて、その言葉通り海蔵橋の上から川中にそれを投じて帰り、鋭意改善に努めた。再度、忠左衛門のところに持参したところ、またもや金を与えられて捨てよと言われた。こんな事が五、六度続いて、やっと合格したと言う。無論その期間中、忠左衛門は、益田一家の生活を保障したのである。佐造は、以後、一層ロクロ技の研鑽に努め、ロクロの名工と謳われる様になった。(写真36)

この様な関係は佐造のみに限らなかった。忠左衛門の営利を度外視した萬古焼の品質昂揚の努力は、沢山の名工を生み、育て上げた。木型作りは、実に丁寧なものが多く、決して有節萬古に劣らないほどのものが作れれる様になり、自由気儘に作らせた者の中から、型によらない手捻り作品が生まれた。薄い薄い出来の急須に施された細工のことは、四日市萬古焼にのみある手捻り技と謂える。

こんな四日市萬古焼のルネッサンスを醸して出した忠左衛門の功績は偉大である。

少し後の話になるが、明治十三年、届出の概況書に三千八百円の売上げに対し二万有余円の損失とある。一般常識では計ることの出来ない忠左衛門の度量であった。

四日市の町の人達は、「金に困ったら山忠へゆけ」と言うようになった。困窮した人たちにとって忠左衛門は救いの神であった。明治八、九年の伊勢暴動に端を発した米一揆は全国的に広がった。その前後には、幾人かの流れ者が忠左衛門のところに住みついていたと言う。

忠左衛門は、苦労の末に体得した陶法を秘密にする事なく一般に公開した。その為、これを倣って開業する者がぼつぼつと出現したのである。

忠左衛門は、明治十一年(1787年)八月10日、五十八歳で生涯をとじた。

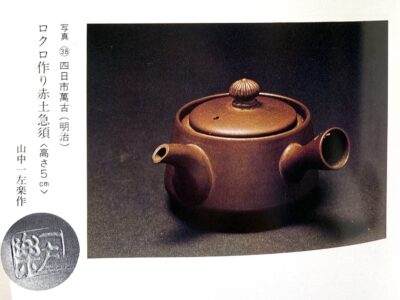

忠左衛門の子忠七が家業を継いだ。彼は大阪の陶器問屋に奉公して居たが、父の訃を聞いて帰郷し、四日市萬古焼の人となった。彼は、性来器用な人で、手捻り、ロクロの法を修得し、陶工とともに仕事をした。「一茶楽」と称した。(写真38)

前出の明治十三年の概況書は次の様なものである。

製造雇人夫 百六十人から百七十人を使用する。

年間数量 約三万五千

この代価 三千八百圓

当時二万有余円損失あり

明治十一年 巴里万国大博覧会に出品

その賞状 西暦一八七八年十月二十一日附

元老院議官兼事務官長 べ・クラレツ

農商務卿 テースランド・ボール

右の内、製造雇人夫の人数は町中の内職者が大半を占めているものと思われる。又、損失についても、現在の会計計算とは違っており、設備菌や在庫商品も全て損失勘定では無かったろうか。

とにかく、積年の放漫な支出と、当初街道の旅人相手の販売飲みに頼って居た営業内容は、非常に苦しいものであったと考えられる。これが、明治十年前後の山忠の実体であった。

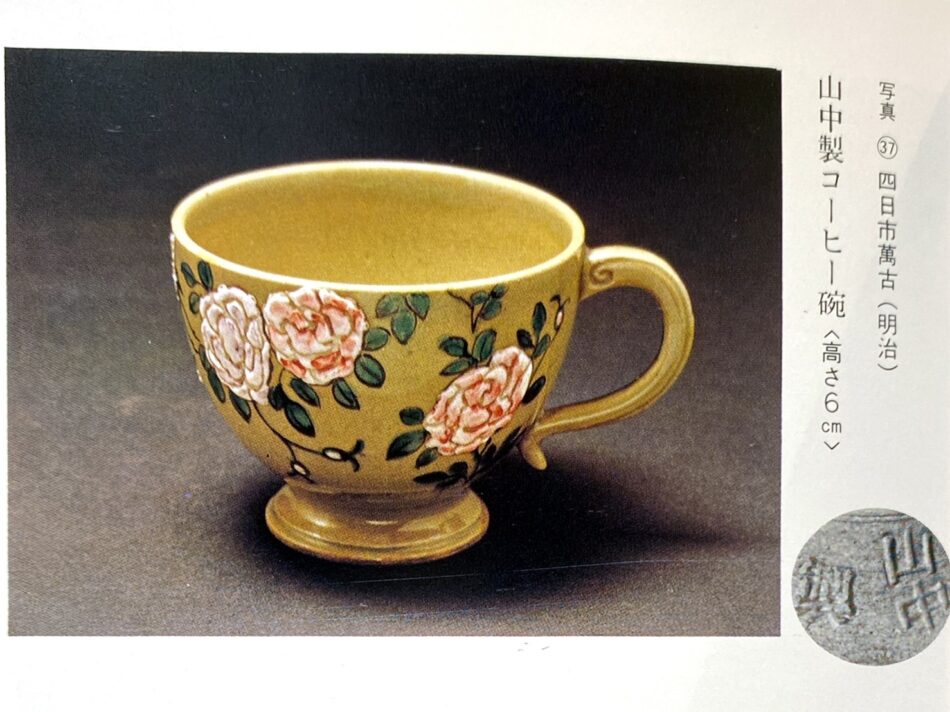

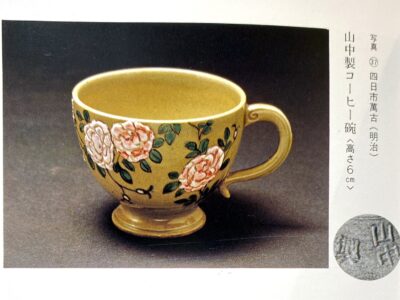

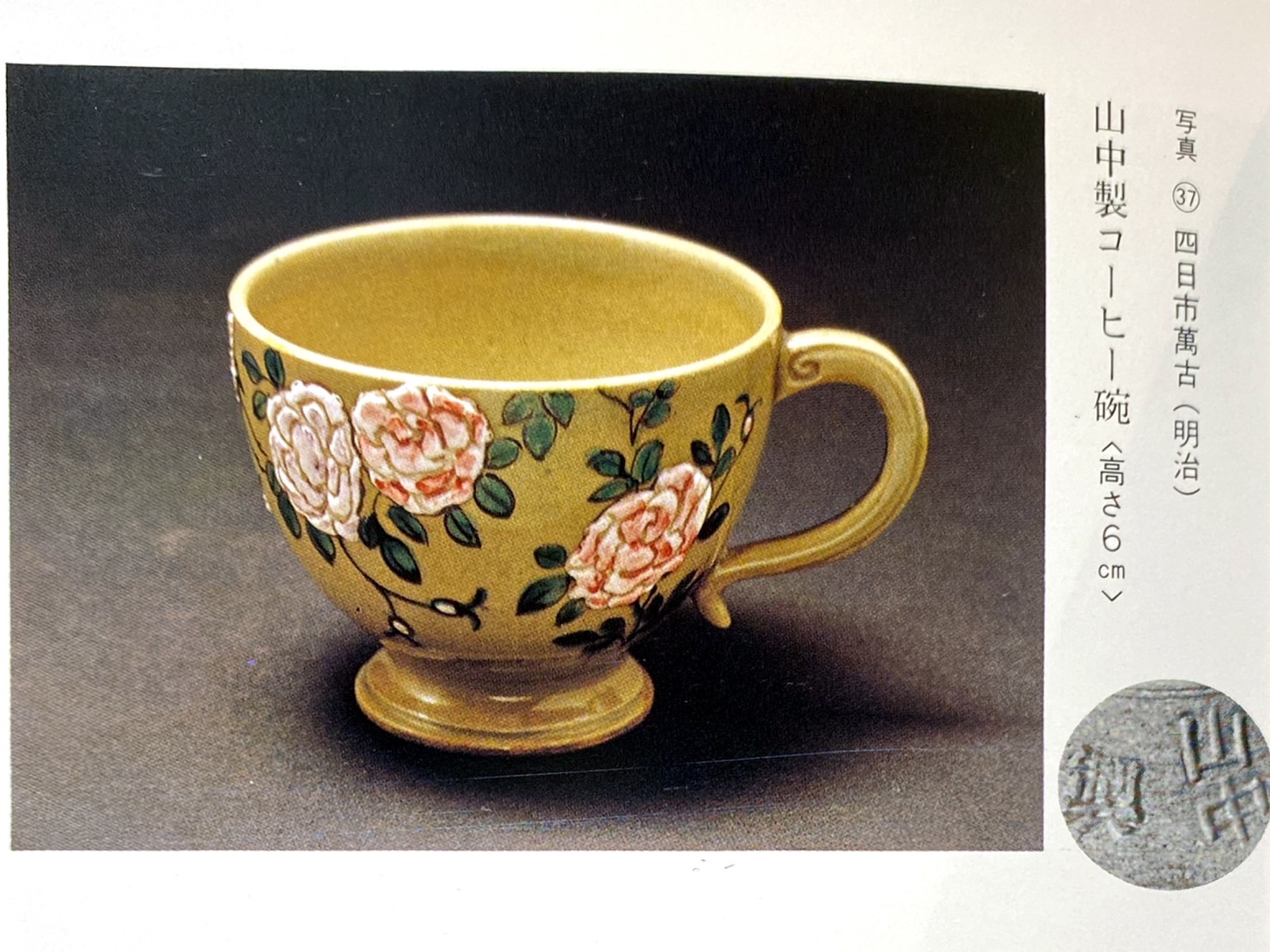

忠七の弟の伊之助は、神戸の貿易商館に勤めており、彼の口ききで外国向けのコーヒー呑み(写真37)

土瓶、平鉢(中央に金魚の画)らを作っている。その他は、格別商号を誇示しなかった為、他窯の品の中に埋没している。むしろ、個人の名工のものを山忠作と見る可きである。

挿絵12 四日市萬古「土型成形ねづみ合子」(明治)

山中忠左衛門に次いで、四日市に萬古焼の煙を上げた人がいる。(挿絵13)

堀 友直肖像

友直は、文政十年(1827年9、桑名郡長島藩士田中来輔の五男として生まれた。19歳の時、同じ長島藩士堀家の養子となり、堀大六良藤原友直と名乗った。武士出身の知直は山中忠左衛門とは対照的に襟度を持った紳士として、生涯武士の威厳を失わなかった。陶技の開発に積極的であった事は勿論であるが、販売についても慧眼の持ち主であった。

文久二年(1862年)に、長島の自宅に窯を築いて、楽焼を始めた。当時、桑名には有節亜流の桑名萬古が勃興しつつあった。これに目を付けた友直は下級武士の子弟を集めて萬古焼の法を研究して居たと言う。

明治維新ともなると、今まで街道の旅人の土産物に頼って居た桑名萬古が衰微し、旅人の足が港のある四日市に移りつつあった。この経済推移を洞察した知直は、意を決して四日市に移り、萬古窯業を始めることとした。

先ず、阿倉川の藤井元七の窯跡を買い受けたと伝えられている。一説には、試験のため一時借受けたとも言う。

友直は、色々と考えた後、街道に近い三ツ谷(四日市市三ツ谷町=海蔵川の北)に陶工を集めて築炉開窯したのは、明治四年(1871年)の事であった。

友直の窯の規模は忠左衛門に匹敵するものであった。知直は忠左衛門とは異なり、土から製品まで一貫して自家で行う大陶房を作った。言わば工場の建設であった。陶技については山忠窯と大同小異である。

長島で鍛え上げた友直は、製出する萬古焼に自信を持っていた。明治十年の内国勧業博覧会、明治十一年のパリ万国大博覧会にも作品を出品して賞を受けている。

友直は、陶工の養成に力を入れはしたが、むしろ、販路と需要に応じた製品の産出に才能を発揮したのである。のちに要職に月四日市萬古焼業界の地位昴上に尽力した事は特筆すべき事である。

山中・堀の開窯に刺激されて四日市の街道付近に窯を開く者が相次いだ。明治十五年ごろまでに開窯した人々は次の様である。

(鳥居町) 伊藤嘉助、中島直次郎、花井新兵衛

(川原町) 中山孫七、小林政吉、後藤伝七

(太鼓町) 蔀 荘平

(水車町) 森 庄吉

(三ツ谷町) 水野勝造

(南川原町) 田中治助

この他、伊藤庄八、岩名芳兵衛らの名も記録されている。

尚、森庄吉は山中忠左衛門のパートナーであった。

明治十年に開かれた第一回の内国勧業博覧会に三重県の陶業家が作品を出品して其研を競った。

三重県報告第6号(明治11年6月24日刊行)に記載されている目録の「焼窯術上の製造物」の項に萬古焼関係者は朝明郡小向村・森與五左衛門、三重郡末永村・山中忠左衛門、三重郡浜一色村・谷スミ、同・太田仁左衛門、三重郡四日市北町・茂福平蔵、三重郡阿倉川村・堀 友直、三重郡末永村・中山孫七、安濃郡津船頭町・倉田久八の十名の名が見える。内8名は四日市萬古焼の人達である。当時の四日市萬古焼の勢いを窺うことが出来る。山中、堀は鳳紋賞牌を、森、蔀、中山は花紋賞牌を、圦山、谷、大田、茂福、倉田は褒状の栄に浴している。

明治十年頃までの四日市萬古焼は優作のことのみに一生懸命で、必ずしも上手な販売をして居たとは言えない。

四日市萬古焼と前後して開窯した射和萬古、再興安東阿漕や、沢山な桑名萬古、それにリーダー有節萬古も時勢の洞察に欠け、旧来の販売方法を改善することなく、目論見の誤算から、閉業、ひっそくする処が多かった。維新変革期の経済恐慌の打撃は想像を超えるものがあった。四日市萬古焼の業者も其の例外ではなかった。

幸いな事に、四日市には良港がひかえていた。四日市開港による旅客、貨物の四日市への立ち寄りは意外な程の利益を提供した。また、天才的セールスマン川村又助が登場するに及んで息を吹き返す事になるのである。

「右京大坂道、左いせ参宮道」の大きな道しるべが立って居る追分が町のはづれにある四日市は、徳川幕府の参勤交代の制を定めて以来、東海道五十三次の宿場町として通過宿泊の旅人で賑わって来た。また地名が表している様に、物産の集荷地として市場が立ち、商業も盛んであった。

治政は、徳川時代には一時、大和郡山城主柳沢甲斐守の所領となった事はあるが(享保九年〜享和元年)ほとんど徳川将軍の直轄領であった。

幕末期は、近江信楽の代官多羅尾氏が支配して居た。

慶応三年十月、徳川将軍が大政を奉還してより、明治三十年七月、市制を施行されるまでの間、目まぐるしい程行政が変遷した。次に、それを記して明治時代における四日市の発展の軌跡を追ってみる事とする。

慶応 三年 十月 大政奉還により亀山城主石川家菰野城主土方家の支配となる。

明治 元年 十一月 近江信楽の代官の関係から、大津県の支配となり、大津県出張四日市役場が設置された。

明治 二年 十月 度会県に転属

明治 四年 十一月 廃藩置県の実施に伴い、当時、十三県に分割されて居たものが、度会、安濃津の二県となったので安濃津に編入。

明治 五年 三月 三重県と改称、津にあった県庁を交通の便の良い四日市に設置す。

明治 五年 四月 四日市、浜田、浜一色の三村を以って三重郡第一区組となり戸長役場を置く。

明治 六年 十二月 県庁、再び津に移転、四日市に支庁が置かれた。

明治 七年 七月 末永、東阿倉川、西阿倉川の三村を加えて第一大区一之小区と改む。

明治 十二年 二月 大小区役所を廃し、三重郡朝明郡役場を置く。

明治 十七年 十月 独立戸長役場を置き、浜田及び浜一色は他の村落と共に連合戸長役場を置く。

明治 二十二年 五月 市町村制の施行により前記三村と赤堀、末永の一部を合して四日市町役場を置く。

明治 三十年 七月 市制施行

この様に活発な胎動をして発展をつづけた四日市の姿はその後四日市萬古焼の前進の姿に当嵌める事ができるのである。三重県の県庁が明治五年三月四日市に設置された頃は四日市は船便による旅客、貨物で大にぎわいであった。

もともと、四日市は古くから伊勢湾有数の良港があり、和船の出入りがさかんであった。

明治三年十月、四日市の先覚者である黒川彦右衛門、佐伯又右衛門、福生祐作の三氏の出資により、東京霊岸島の回漕会社と特約、太政官通商司の認可を得て、四日市に支店を設置して、初航汽船廻潤丸、清渚丸、貫効丸の3隻にて四日市〜東京間の通商運輸を開始した。これらの船は300〜400t程の大きさであった。

この汽船航路の開通は当地の交通に一大変革を来し、商工業発展に大きな力を与えたのである。

船舶による旅客、貨物の増加は激甚となり、四日市の名前はまたたく間に全国に知られる様になった。

伊勢、尾張、三河等の伊勢湾付近は勿論、伊賀、美濃、越前、飛騨、近江、山城及摂津、河内、和泉の東部の各地方から京浜及東北地方に出入りする旅人や荷物は総て四日市港を通過すると言う盛況であった。当時流行した俗謡に次の様なものがある。

会いわせんだか 遠州灘で 日本マストの貫効丸

明治八年、三菱汽船会社が伊勢湾と東京・横浜との航海事情を開始するに当たり、其の根拠地を四井の地勢、各般の状況を顧慮の結果、四日市港と決めた。

一方、四日市の篤志家、稲葉三右衛門は、四日市港が安政の震災により、水深が浅くなっていることを案じ、明治五年十一月、四日市港改築の事を発起した。紆余曲折、辛苦奮斗の結果、明治十四年に至理、其の業を成就したのである。

かくて、名実ともに伊勢湾最良の港湾として其の真価を発揮することとなったのである。

商工業の発達は、運輸交通の便に俟つことは言うまでもない。四日市は幸いな事にこの好条件を具備して居た。其の四日市に発祥した四日市萬古焼は他所の萬古焼に比べ、変革を処するに有利であった。とは言え、座して無為であれば果報はやって来るものではない。

そんな状況の中で維新前には藥の行商人として、全国を巡回して居た辣腕家の川村又助が明治八年、萬古陶器問屋を開業した。(挿絵15)

これは販売の捗しくない為苦慮していた四日市萬古焼の窯元諸家の懇請によるものと言われている。

川村又助は天保十四年(1843年)六月に三重郡小古曽村(現四日市市小古曽町)に生まれた。

彼は幼い頃から薬屋に奉公に出た。薬屋に奉公している時、本居、平田らの国学に興味を抱き勉強、其の学説の尊信者となった。勤王の志を抱いていた彼は売薬行商に名を借りて、列藩の志士の間を奔走した模様である。この時の彼の経験は、全国の地理状況判断に大いに役立った。また、彼の勤王の心情は、あとあとまでも持ち続けられ、人々に皇国君臣大義を説いて止まなかったと、古い伝記には記されている。

維新後は、薬種商を離れて、空前の賑わいを呈している四日市港に目を付け、四日市の町の真ん中で、時計、貴金属の販売をしていたという。輸出商でもあったというのであるが、当時として、時代の先端を行く商人であった。彼は商品知識が豊富で、しかも人柄が誠実であったため、取引先から絶大な信用を得ていた。

当時の四日市における萬古焼の産額は、一ケ年六阡円程であった。その販路も東京に二、三、これを扱う商品がある他は、座して仕入れ商人の来るのを待つだけと言う状況であり、四日市に集まって来る旅客への販売に頼っていたのである。開窯時における出費の重なりも、これにプラスしてどの窯元も財政状態は火の車出会った。又助は、窯元の製品を一手に引き受け、東奔西走して販路の拡張に尽力した。

又助は、自ら四日市萬古焼を篭に入れて、天秤棒で担ぎ、徒歩で信州から関東まで行商に出かけた。京阪地方へは、四日市港から航路を利用して荷物を送り届け、その先はやはり徒歩運搬であった。

又助は商売上手で、客に四日市萬古焼をすすめるのに次の様な説明をしたと言う。

「四日市の萬古焼の原料は、少量の金粉を混ぜてあります。その為、色合いは落ち着いていて叩くと出る音響は得も言えぬ珍重なものです。これを使って茶をたてて味わってください。味覚は格別で、これを常用すると長生きができます。使っている間に万一誤まって破損してしまった時は、決してその破片を捨てないで大事に保管しておいて下さい。次にお邪魔した時、その破片を高価に引き取らせて頂きます。破片は持ち帰って粉末にして再度使いますから。」

この真しやかな説明を裏付ける様、実際に相当額で破片を買い取ったと言う。科学の知識の薄い、当時の純朴な客に対し、四日市萬古焼を高価に売り、四日市萬古焼の声価を高めんとする一石二鳥の彼の商才であった。

セールスマン又助の面目躍如たるものがある。

又助は、もともと萬古焼の海外輸出を目指していた。創業日が浅く、資金も充分ではなかったにも拘らず、横浜、神戸に度々出張して、海外市場の調査を怠らなかった。家び帰れば見本の研究製作に余念がなかった。

その当時又助は、四日市港に入って来る船の外人旅客や船員に四日市萬古焼を売らんが為、港の人力車夫の詰所に至、車夫達に小遣い銭を渡して外人を人力車に乗せた場合は、必ず川村の店へ立ち寄らせる様仕組んだ。

やってきた外人には、畳敷きの店の中へ土足で自由に上がらせ、四日市萬古焼を土産ものとして買わせたのである。こうすることで、外人の趣味、嗜好を察知し、のちの貿易の手掛かりとしたのである。

ちょうどその年、米国のフィラデルフィアで萬国博覧会が開かれた。米国に出張していた佐藤作太郎氏が帰国したのを知り、氏を訪ねて彼地の実情を詳しくたづね、四日市萬古焼の見本を米国に送る事が出来た。これが、海外へ見本を出した初めてである。

この又助の努力により、販路が開けた四日市萬古焼は需要が増えるに伴い、粗製乱造に走るものが多くなった。これでは、せっかくの努力も返って悪結果をもたらす事を憂い、同業者と協議を重ね、その矯正の策を講ずるとともに、自らも製造に着手したのである。明治九年のことである。

又助の参加によって息を吹き返しつつあった萬古焼の明治十一年(1878年)の算出表は次の通りである。

萬古陶器 明治11年産出表

四日市 260篭 1987円

末永村 360篭 4293円

浜一色町 460篭 3230円

東阿倉川村 35篭 975円

小向村 不 詳 383円

計 10868円

四日市萬古焼の製造に着手した又助のところは、陶工の技術が充分に熟練せず、色々な輸出に必要な準備ができていなかった。特に荷造りなどの考案未だしの間に資金が欠乏してきた。明治15年頃には、先祖伝来の家屋敷の過半を手放す程の秘境に陥ってしまった。だが、又助の四日市萬古焼に対する情熱は尋常なものではなかった。不撓不屈、益々志を強固にし、陶工を鼓舞激励して、品質の改良に努め、新規考案を心掛け、商品として他製品より優位に立つことを目指した。

進んで内外の博覧会に出品して販路の伸長に努めたところ、漸次世間、取引先の信用は増し、営業も軌道に乗り、遂に成功するに至ったのである。

又助が、獅子奮迅の活躍をしている頃、もう一人の輸出指向の萬古窯業家堀友直も海外向けの製品の考案と製造に苦労を重ねていた。

友直は、明治11年に名古屋に支店を設け、明治18年には、横浜にも支店を置いて販路の拡張を計った。

友直は、横浜支店に二男欽治をやって、外国商館との取引に当たらせた。

当時の取引は、陶家の方で独自に色々なデザインを創案し、沢山な種類の見本を作って、これを外国商人に提示して注文を受けると言うパターンであった。

注文を受けた品は、一旦、横浜か神戸に送り付け、全品を荷解きして、一個一個検品を受け、合格したものを再度箱詰梱包をして船積みをすると言う面倒なものであった。

友直はこの輸出品の輸出品の大量生産と燃料の節約、能率の増大を目論見、現近鉄阿倉川駅の北の藤井元七窯の跡へ長さ38間という大きな登り窯を築造した。だが生地の製造と輸出品の受注の見込み違い等の関係から、この窯を中止してしまった。余熱放熱を利用する大変進歩した設計の窯の構想であったが、残念なことに時期向早であった。

また、友直は横浜市西区浅間町に窯を築き、萬古の土を四日市から運んで萬古焼を作った。友直の「ハマ萬古」は遠き昔、萬古の鼻祖弄山が、江戸で江戸萬古を起こした事とよく似ている。弄山の顧客は徳川将軍家であり、友直は碧眼紅毛の外国人であった。弄山が紅毛志向の作品を作り、友直が日本特有のデザインを以って貿易した事は面白い取り合わせであると言える。

川村、堀両窯は、この様な苦難を乗り越え、四日市萬古焼の海外輸出に先鞭をつけたのである。

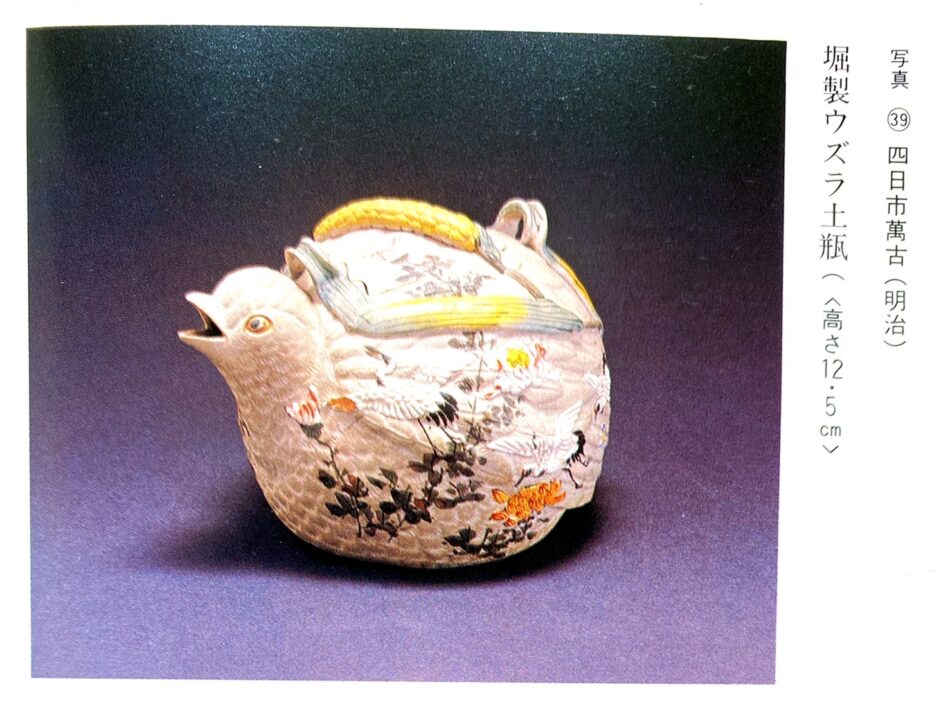

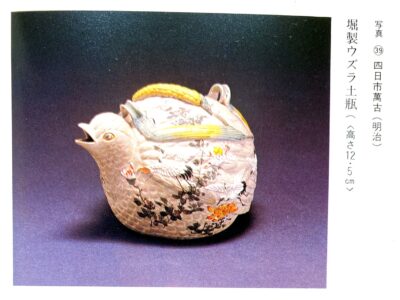

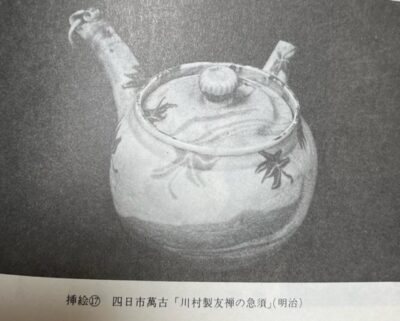

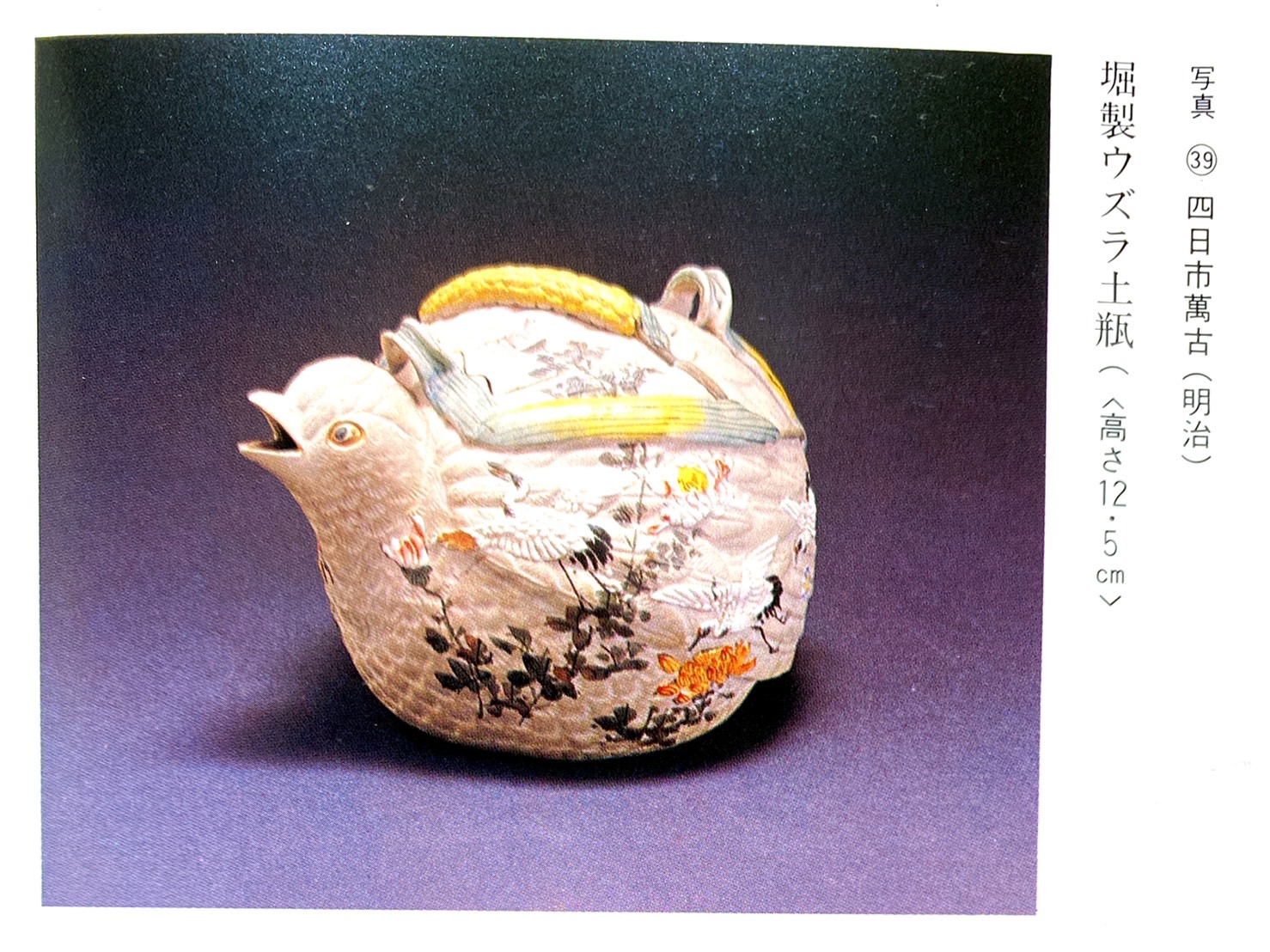

堀窯の独特な意匠による製品の中で、著名なものは、ウズラの形をした土瓶(写真39)急須等と土瓶に七福神等のお面を張りつけた「友直の面土瓶」(写真40)等がある。

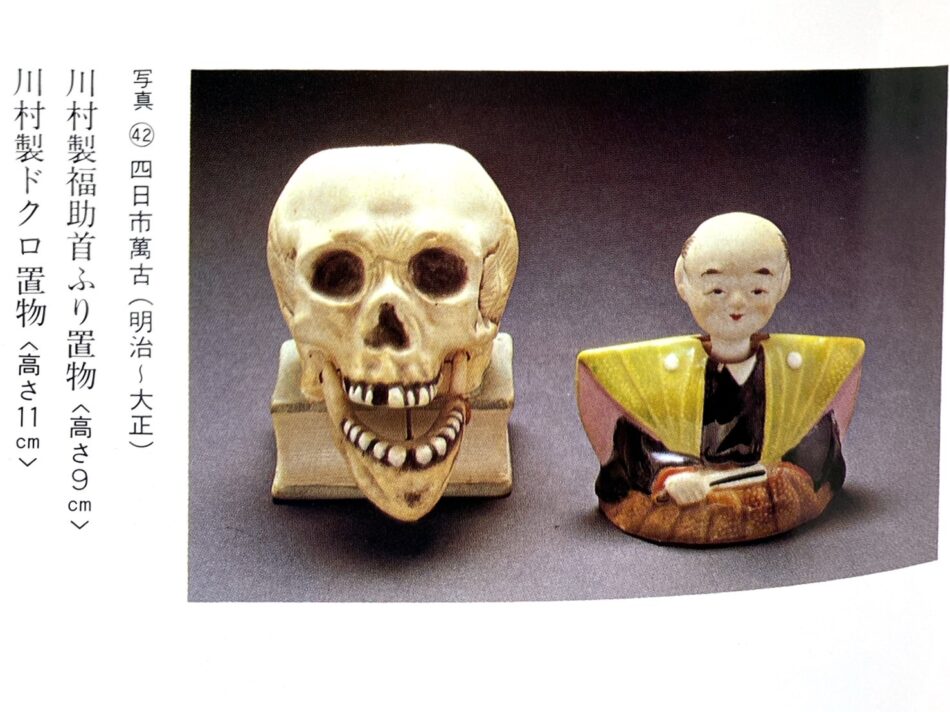

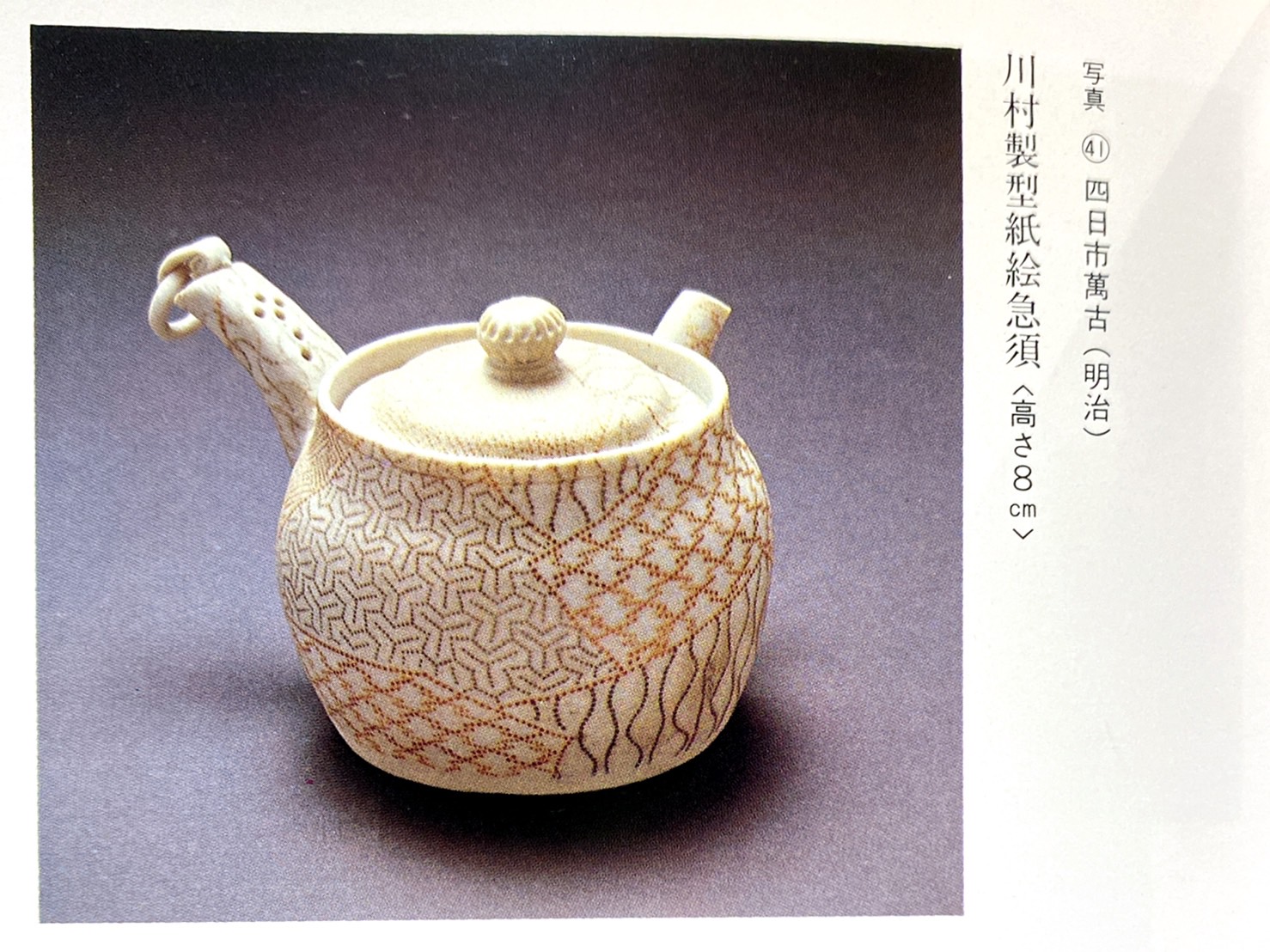

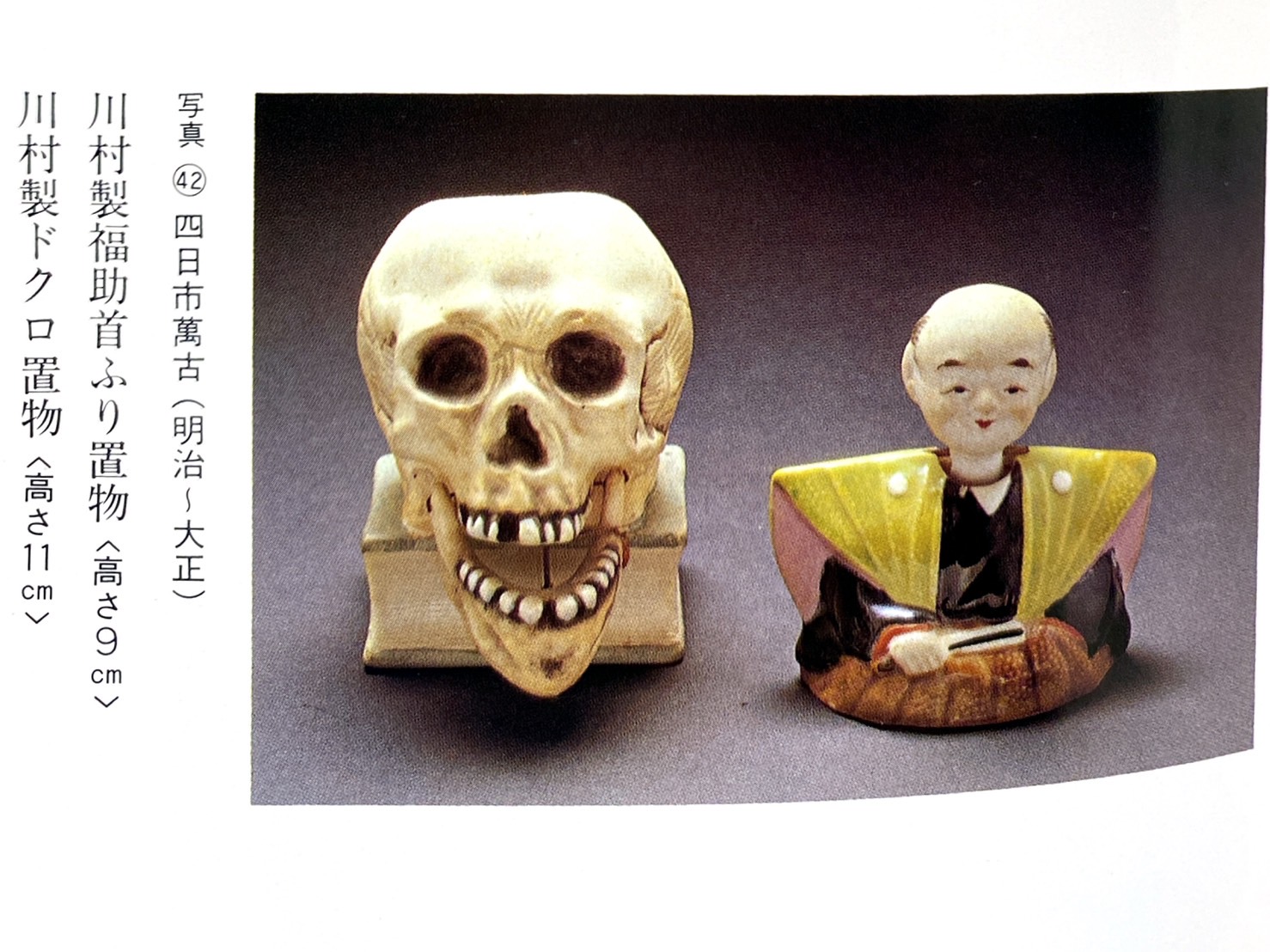

川村窯の製品の中では、ねり込、友禅、切はめ、型紙絵、張付等の急須、土瓶の類(写真41、挿絵17)陶土を細い紐のように伸ばして編んで作る急須の結びつまみ、花生、鉢(挿絵18)があり、特に体の中に振り子を仕込んで首が面白く前後に長時間振る福助、三河万才、寿老人などの「首振り人形」(写真42)突飛でほほえましい川村窯の傑作であった。

写真39 堀製 ウズラ土瓶(明治)<高さ12、5cm>

写真40 四日市萬古 「堀製 魚づくし土瓶(10cm)

「堀製 面づくし土瓶」(高さ 9、5cm)

写真41 四日市萬古(明治) 川村製型紙紙絵急須<高さ8cm>

写真42 四日市萬古 (明治〜大正)

川村製 福助首ふり置物<高さ 9cm>

川村製 ドクロ置物 <高さ 11cm>

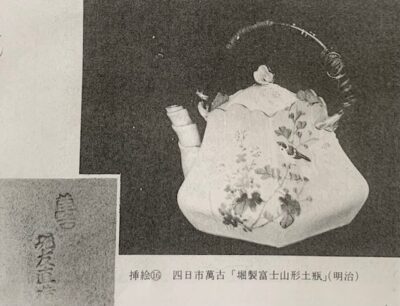

挿絵16 四日市萬古 「堀製富士山形土瓶」(明治)

挿絵17 四日市萬古「川村製友禅の急須」(明治)

挿絵18 四日市萬古 「川村製篭あみ鉢」(明治)

明治15年ごろから、四日市の萬古焼業者も次第に増加して来た。その為の同業者間の不当な競争から、同業者間に確執が生じた。これを解き、協力して仕入れ、販売の情報を交換し、業者の専製権や専売権の規定を定め、業者の利益擁護と業界が一体となって粗製濫造をする悪弊を矯正して、進んで製品の質の昂上進歩を計ろうと言う見地から、業界の統制が必要となって来た。

明治18年(1885年)、川村又助は堀友直、森欽太郎(森庄吉二代目)などの有力者とともに同業組合準則の発布に基づき万古陶磁器商工組合を組織した。

組合長に川村又助、副組合長に堀友直が就任した。

ここに四日市萬古焼も一つの地方産業としての形態を確立したのである。、明治11年に世を去った先覚者山中忠左衛門の目指した地場産業としての四日市萬古焼の定着は実現したのである。

川村又助は、明治21年より投稿の技術奨励の目的にて研究会を作った。毎月一回自家の陶工を集めて、その作品を陳列させて、互いにその優劣を批判させた。鑑別の上優秀なものには賞金を与えた。陶工の製作意欲と技巧の練磨に役するところ大であった。この研究会の中から新しい技術による作品が色々と生まれたのである。これは明治29年まで続けられた。

また、川村又助は組合にも品評会を設けて四日市萬古焼の進歩を促した。また同業者の模範工場を建てようと考え、資金を他に求めず、又助一族と、それまで働いていた陶工らの資金を集めて、明治33年1月、末永に合資会社川村組陶器製造場を設立した。新しい組織の(資)川村組の工場は十四、五人の陶工にて土瓶、灰皿、玩具、装飾品等を生産して、主にアメリカに輸出していた。とにかく、今まで無かった四日市萬古焼の新工場は同業者の手本となり、これを参考として新設、改築するものもあった。

堀友直は武士の風格を持った人で、鼻の高い風貌は「天狗さん」のあだ名をもち人々に畏敬されていた。一時垂坂山を所有していたので、垂坂山を彼の名前大六良をとって大六山と言われていた。その人格により、明治24年三重郡海蔵村(現四日市し海蔵町)の村制実施に伴い初代村長となった。明治27年、六十八歳で病没した。

川村又助は、大正7年、七十六歳まで長生きをした。

川村又助も、堀友直も、共に真珠翁御木本幸吉氏と交遊があった。又助は全盛期に御木本氏の援助もしたと言う。

彼らはいろいろの公職に就き、四日市萬古焼業界の地位を高めたのである。

明治二十年ごろの窯屋は、北は三ツ谷、水車、太鼓町、川原町、鳥居町と東海道筋に集中し、生地師もその近辺に散財していた。原料商は羽津に多く、阿倉川方面には窯屋はのちに記す理由から無かったが、農家の副業や専業の型萬古による生地師がいたのみと言う分布であった。

当時四日市港による海運の便は業界に随分と利益をもたらした。だが、海運によれない信州、上州、越後等の内陸部へは、依然として製品と紙包みして浅い篭に詰め、天秤棒で担って徒歩で運搬していた。当時神戸まで製品と運搬するためには、東海道を西へ鈴鹿峠を越えて遠く大阪まで行くか、東海道を東へ、桑名、大垣、京都、伏見に至り、伏見から舟で淀川を下って大阪、神戸へ人夫を雇って天秤棒で担がせたり、背中に背負わせたと言う。天候の加減で遅れたりはするが、普通とほで十日前後の日数を要したそうである。

明治22年7月、東海道線の開通、同年12月関西鉄道(株)による四日市〜草津間の鉄道の創設、明治27年7月、四日市〜桑名間、明治28年5月、桑名〜名古屋間、更に、程なく柘植〜大阪間が開通するに及び鉄道の便は完うされた。

四日市萬古焼も、鉄道による輸送ができるようになると、当然これに依るようになり、販売方法も今までとは違い、見本を持参して注文を取り、注文品を鉄道便で送りつけるというこ事になった。能率の比は問題ではなく、商売も活発になった。

その頃、四日市萬古焼の人気の大きな要因であったところの垂坂山の白土が枯渇しかかっていた。この白土は他国の土に比べ粘度が高く、緻密で製品が堅牢であった。白土が少なくなると主力を豊富な埋蔵のある赤土に依存するようになった。白土の方は瀬戸、美濃方面のものを移入して使ったが、緻密さに欠けるため施釉する事となった。(挿絵19)

赤土は手捻りは勿論、木型作りにも不向きなため、ロクロに依る成形が流行して来た。

同じ頃、(明治23年頃と伝えられる)四日市萬古焼の窯屋、問屋のほとんどが警察に呼び出しを受けた。願出人は美濃赤坂の清水勇助出会った。彼は赤坂で温故焼を安政六年に創めた清水平七の弟で石僊と名乗った陶家であった。彼の訴えは先に発布された日本専売法に依る商標に関してであったと言う。この争いは、長い間続いたようである。その内容には二説がある。「萬古」と言う名称の使用であるという説と「温故」という商号であったと言う説である。「萬古」のみの商号であれば主客を取り違えた話であり、「温故」であれば四日市萬古焼の方でも、これを使用していた事となる。その時不思議な事に、四日市萬古焼の老舗山忠へは呼び出しがなかった。それは当然であった。山中忠左衛門のところへ勇助は明治以前に修行に来ていたのである。その時の恩義によるものであったろう。山忠には、勇助の古い書付けや、噐地の控へ帳が残っており、これを山忠より提出することにより訴訟は決着したのであった。(挿絵20)

この勇助が、山忠にあった時、兄より伝習したロクロによる急須作りの方を、四日市萬古焼に伝えたものと思われる。もともと、このほうは、兄の平七が同じく幕末に有節の所へ来て有節とともに編み出したものではなかろうか。(赤坂側の記録より推論す)

このロクロ作りの法による赤土急須は需要も多く人気も上々であった。生産の転換のあったのは当然である。(挿絵21)

ここにその結果を顕すデーターを示す。

製品の内容 明治初年〜三十年(三十年間)

一、木型作り品 70%

二、手捻り 品 15%

三、ロクロ作り品 15%

明治三十年〜明治四十五年

一、木型作り 品 30%

二、手捻り作品 5%

三、ロクロ作り品 65%

明治二十年ごろから創始以来の高級品の他に一般大衆向けの製品が次第に増加してきた。

明治十四、五年に、美濃の土岐津から煎茶盌、湯呑等の製法と平物ロクロの法を持つ水野勝造らが四日市に移ってきており、明治二十年には常滑朱泥急須のロクロ技法が石川寅吉らによってもたらされていた。

しかも明治二十七、八年頃には伊賀から宮田小右衛門、宮田寅吉らが移住してきた。彼らは四日市の販売能力に期待してやってきたのである。伊賀の人達は四日市萬古焼になかったところのロクロによる大型土瓶等の伊賀焼きの技法を四日市萬古焼の中に導入したのである。

従来からの信楽のロクロ法に、赤坂、土岐津、常滑、伊賀の法が加わってロクロの法は完全なものとなった。従って、製品の内容、質も多岐多彩となってきた。

窯も登り窯ながら煙突のあるものが多くなり、窯の数も明治末年には三十数基を数えるようになった。しかし、相変わらず中心は川原町方面であり、農家の多い阿倉川地区は、やっと四、五基の窯があったのみである。

元来、阿倉川、羽津地区は農業地帯である為、平坦な低地帯の川原町地区より丘陵地があるので、登り窯の築造の理にかなっており、しかも陶土の産出地垂坂山を抱えているにも拘らず、農家の反対が厳しく築窯は容易では無かった。この地区も明治維新に当たり、転換をしなければならなかった住民は多かった。彼等は、早くから生地の製造の途を選んでいた。陶土は、羽津別名の赤土粘土を採って自宅で処理して杯土を作り、型萬古を成形していたのである。

明治三十二年に至り、田中音吉が立石に窯を作ったのが始まりで、同三十五年には竹内政吉、同三十九年木村周造が築造してから状況は変わってきた。相次ぐ農家の転業には、地区としてのクレームの鉾先も鈍ったのである。とは言え、色々な制約があった。

稲の出穂期及び蚕の上簇期には、窯止めを命ぜられた。築窯の場合、隣接地の商人は絶対条件であり、毎年の承諾料の支払いも附帯義務であった。

明治末年になると、四日市萬古焼の窯焚きの技術も熟練して、ほとんど失敗がなくなってきた。従って営業採算も安定してきた。必然的に業者間の競争が激しくなってきて、新規の考案によるヒットを狙う余り、他業者の製粉の模造による紛争が絶えなかった。

新しい意匠の創案、新しい技法の開発を図る目的で組合内に再製専売の法が定められた。

この製度を巧みに利用して莫大な利益を上げた者たちもあった。

田中百桑 の 二重金

川村又助 の 友禅

生川善作 の ヨラズサワラズ

太田寅吉 の 栗皮

等は有名である。

この当時の四日市萬古焼は、一貫生産をするものは少なく、土屋、厘鉢屋、生地屋、窯屋、画工、荷造師などが、それぞれ零細な家内工業の形態の分業であった。

四日市萬古焼の内需の主力は煎茶器であった。その販路は信州、上州から関東方面が多く、得意先もこの方面に集中していた、これらの地方は養蚕、製糸が盛んであり、生糸の景気如何が直ちに四日市萬古焼の景気に反映した。国際相場に左右される生糸は、時として大暴落を来す事があった。こんな時、四日市萬古焼は火の消えたような状況を呈したのである。

そんな頃、益田佐造の息子のロクロ師仙吉が、こんなざれ歌を作った。

値下げして 賈ひの少ない 温故なら

(ロクロ師圦山開之助)(温故=ロクロ萬古)

たとやその日は 桑之氶でも

(ロクロ師桑之氶=喰わん)

ひかんがました 仙吉か

(ロクロを挽くがまし=悲感が増す=益田)

如何にも当時の不景気と職人の気質、心情を表していて面白いと思う。

当時のロクロ師は赤坂の温故や、関(現鈴鹿郡関町)の萬古へ一度は出かけたという事である。

関萬古とは鳥居町の中島伊三郎と型萬古師の伊藤清太郎が移したものであるが暫くで廃絶している。

赤坂へ出かけたロクロ師は、ロクロ技を習ってきた者も多かったが、中には、牧石香、藤岡弥右衛門等、赤坂で開業した者もあった。こんな関係から、「おんこ」と、四日市では今だに呼んでいるのである。

当時の陶工は、三〜五年の年季を親方と結んで技術を修得した。この年季契約は離職、逃亡を防ぐ為、連帯保証人を立て、違約に厳しい証文を入れていたのである。徒弟制度である。年明けの陶工の賃金は生地工が最も低く、ロクロ工が最も高かった。生地工の賃金は、日雇い人夫のそれとほとんど変わらなかったと言う。

各種の分業者はそれぞれ同業組合を結成して、景気、不景気で価格が変動した時、これに対処出来るよう団結していた。その中でも、生地屋と窯屋との間の争いは最も激しかった。毎年の行事のように、夏枯れ(六月より九月までは特に売行が不振であった)時は必ず争議を起こしたものである。団体交渉に始まり、結末を得られない場合は、最後の手段として荷止めをした。一ヶ月も二ヶ月も生地業者全部が休業して、窯屋と争った事も度々であった。窯屋との心棒比べである。この期間中、違反者の出ることを慮り罰則をもうけたが、ほとんど離反するものが無かったと言う。また窯やも、生地屋同様、問屋に対して固結して交渉し、窯の度数の制限をしたり、窯止め、荷止めの行為に出た事もあった。時には、生地屋組合が窯を築いたり、窯屋組合が生地の生産を行ったり、問屋事業に手を出したりして長期の争議に対処した。

生地屋が共同して築いた窯は、持久戦にそなえると共に窯屋に対する強力な武器であった。笹岡伊三郎の如きは、この窯を継承して窯屋となった。イデオロギーによる争議とは異なり、萬古焼分業者の自衛のための所爲出会った。そのころの業界は一、二の例外を除き、生地屋も窯屋も問屋も、資力の程度に余り差がなかったので、争議がエスカレートしたものと思われる。これも四日市萬古焼発展の一道程であった。

販売の主役である四日市萬古焼の問屋の活躍しても目覚ましいものがあった。明治四十年五月発行の「四日市志」に当時の主たる問屋として次の人達が掲げられている。

中町 川村組 川原町 森欽太郎

浜田 伊藤孝三 川原町 藤本多郎

川原町 小林政吉 川原町 伊藤傳三郎

幕末に殷賑を極めた桑名萬古も時勢に抗しきれず、明治期にはほとんど四日市萬古焼に吸収されたのである。

四日市萬古焼の生産は、明治末年にはおおよそ十八万円と上昇したのであるが、その生産額を全国的に見る時四日市萬古焼は有名であるにも拘らず、全国陶磁器総生産額に対する割合は、わずか2パーセント前後に過ぎなかった。これでは陶業地として一流とは言えない。何か画期的な方策を講じて飛躍的な生産の増大を計り、行き詰まっている現況を打破しなければと業界は考えていた。水谷寅次郎による「大正焼」出現の前夜であった。

山中忠左衛門の試作期には、有節萬古の主原料である朝日町小向の名谷山の白土、赤土を取り寄せて使用していたようであるが、その後、垂坂山や羽津にこれと同質の土のある事が判り、ほとんどここの土を使用する様になった。この原料粘土は、他産地のものに比べ緻密で、格別粘着力が強いのが特徴であった。

この原料の製法は、先ず、原土を精撰して太陽に曝してよく乾燥し、これを「ロク」(酒屋の仕込樽の古物)に入れ、水を浸しておおよそ20時間、よく溶解したところで、木 で攪拌する。大きな甕に絹 をかけて、その上に注入して篩う、これで不純分を取り除く、十五時間すると沈殿する。そこで水を捨てた後の泥漿を素焼きの瓶、または、瓦に盛って吸水と天日で適度に乾かして出来上がる。

当時は、こんな行程であった。

この粘土を一年間ほど蓄えてから使用すると、粘度が高くなって、薄作りに最適であった。

この白土、赤土はほとんど単味で使用されていた。

明治初期には、生地師がめいめい勝手に羽津別名で採土して、前記工程による処理をして使っていた。その為土質はまちまちであった。

明治十八年頃には、土屋という専業者が出て、この不統一は是正されるようになった。

「製陶法雑集」に明治十一年頃の各種陶器材料調和の分量比例として次の記載がある。

① 不透明白色陶器 朝明郡羽津村粘土を用う

② 鼠赤褐色陶器 朝明郡一色村水垂粘土2分、同郡、羽津村粘土8分

③ 赤褐色陶器 朝明郡小向村粘土を使う

④ 薄灰色陶器堅質の分 朝明郡羽津村粘土4分、小向村粘土4分尾張国産蛙目土玻璃質2分

⑤ 黒赤褐色陶器尋常の分 朝明郡小向村黄色粘土7分、同地産白色粘土3分

⑥ 純白色半透明陶器 尾張産石粉(水晶を砕粉せしもの)8分、国産廣見石(長石を砕粉せしもの)2分

実際は、複雑な混合土は使われず、① 、②が通常使用のものであったと思われる。

四日市萬古焼の一番初めの人、田畑教正師の白磁茶盌を紹介したが、それは、⑥に依るものであったかも知れない。

四日市萬古焼の明治期の原料の主力である白土、赤土についてもう少し詳しく記して見よう。

一、白土

羽津の木半(藤井半右衛門)の所有に係る垂坂山で採掘製土した。

この原料土は灰白色で粘着力強く、鉄分少なく、当地方には稀に見る一種独特の良土であった。

内需用の精細な技法による煎茶器の類(木型による急須、土瓶の類は勿論、紙の如く薄く作られた手捻り作品にその真価を発揮した。)や、初期の輸出向高級品に使われ、無釉で焼き上げられて錦窯によって絵付けされた。雅味に溢れたものはこの土で作られたのである。

残念なことに、明治二十年ごろには、その鉱脈が絶え、外来の白土に依存しなければならなくなり、製品の質も当然のように下向した。

二、赤土

この原料は、瓦及び土器並びに煉瓦に使用する赤色、青色の粘着力の強い鉄分の多量に含有する当地方に広く産出するものである。これは、垂坂山、羽津で主として採掘された。

幸いな事に、この土は枯渇する事なく現在も盛んに算出されている。

現在では、垂坂黄土、垂坂青土の名柄で呼ばれている。垂坂山の白土が無くなる前後から登り窯の火前で作られた一般大衆向け製品用として、瀬戸、美濃方面より移入した原土に一部当地の白原土を混入したものが使われた。

この土は分子が粗である為施釉が必要であった。(挿絵19)

明治時代の四日市萬古焼業者の苦労は耐火土の入手であった。古くから使われたのは、多度猪飼の硅石であった。

また、窯及び窯道具(サヤ、柱、サヤ蓋、ツク等)の原料については、当地方の至る所の原土の採掘試験が行われ、

羽津の 大谷砂(硅石質、フリ粉用)

阿倉川の 庚申山(窯道具の増量用)

朝明川の 砂(長石の代用)

御飴の 粘土(窯道具の増量用)

垂坂山の 砂(硅石質、フリ粉用)

等が使用され他は何れも不結果であった。

次に錦窯による上絵付けの彩料であるが、これは各業者家伝として特色を誇ったようで、その明細はまちまちで不明な点が多い、これも明治十一年頃の事を伝える「製陶法雑集」の記載を次に写して見る事とする。

萬古陶器彩料並びに調合法

一、白色法 玻璃22匁、鉛華13匁、珪土10匁、

二、青色法 玻璃9匁、硅土5匁、鉛華10匁、緑青2匁、 土1匁5分、黄絵2匁

三、薄青色法 緑青7匁、玻璃10匁、鉛華5匁、硅石土石3匁、伊予白目3匁

四、赤絵法 礬紅1匁、玻璃8匁、珪土壱匁6分、鉛華壱匁

五、臙脂色法 金粉1匁、鉛華壱匁3分、珪土1分、玻璃5匁

六、黄色法 伊予白目1匁、玻璃10問目、鉛華5匁、白色料一号絵具15匁5分

七、発光黒色法 玻璃5匁5分、鉛華2匁5分、珪土1匁、黒絵少量

八、薄錆色法 黄色料7号絵具1匁、白色1号絵具2分、赤色料4号絵具

九、錆色法 赤色料4号絵具1分、黒絵3分

十、透青色法 緑青4分、珪土1分、鉛華1匁1分、玻璃1匁3分

十一、紺青色法 紺青3匁5分、玻璃4匁5分

十二、黒色法 焼青6分、玻璃1匁5分、鉛華1匁、珪土4分1

これは当時の記載であり、必ずしも完全だはないと思われるが、参考として見るべきである。

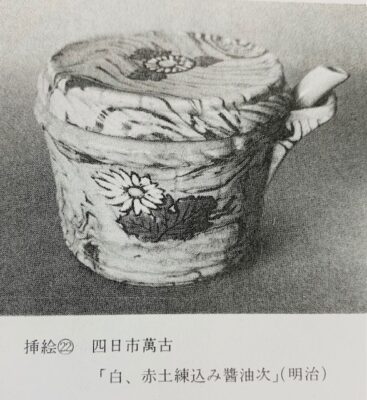

挿絵22 四日市萬古「白、赤土練り込み醤油次」

明治時代と一口に言うも、四十五年に及ぶ長い年月である。その間、四日市萬古焼は常に研究、修練を重ね、前進、また全進出会った。従ってその製陶法を記述する事は大変困難な事である。多少時代が前後し、遺漏重複のある事は止むを得ない。主たるものを摘出して総括としたいと思う。

先ず、四日市萬古焼はどんな陶法によってスタートしたかと言う事である。

それは大きく見て四つの陶法の集合によって始まった。その陶法の中核をなすものは有節萬古の法である。

(一)四日市萬古焼の創始者山中忠左衛門は前述した如く熱烈な有節ファンであり、苦労して直接有節萬古の陶法を探り取った。又、堀友直は桑名萬古を介して間接的に有節萬古を自家のものとしていた。この有節陶法は、

1、有節使用の構造になる窯で焼成する法。

2、有節考案による木型によって成形をする法

3、有節が発明した腥臙脂釉等による粉彩釉上絵法これが主たるもので土型による成形法などもある。

(二)次に上島庄助が信楽よりもたらし、四日市萬古焼に吸収された大物ロクロの技である。

(三)小型の急須等のロクロの法。有節の処で研究したと言う美濃赤坂の清水平七、山中忠左衛門の処に修業に来ていた弟清水勇助より習った赤坂温故のロクロ成形の法。

(四)山中忠左衛門の勧誘指導によって自然発生的に生まれた四日市萬古焼の明治時代の製陶法を、製造工程の順序にしたがって、その移り変わりを詳述する事とする。

『一』杯土工程 前章で説明した通りであった。

『素地成形工程』

(1)ロクロ成形小形の急須等のロクロの法は前記赤坂温故の法によった。清水兄弟がそれぞれ伊勢路を訪れた時は、その技術に魅了され、進んで学ぶものもあり、後には赤坂へ出かけた者も多かった。「おんこ」「おんこ挽き」(ロクロ、ロクロ師)の言い方が未だに四日市にある事は、その間の事情を物語っている。(挿絵23)

これに明治二十年ごろ常滑から石川寅吉らが常滑朱泥急須のロクロ製法を持ち込んだ。

大型の花瓶、菓子器、蓋物などのロクロ成形は上島庄助〜益田佐蔵による信楽のロクロ法であったが、これに明治十四、五年ごろ、土岐津の水野勝蔵らが平物の技術と煎茶碗、湯呑のロクロ法を伝えた。

これに加うるに、明治27、8年ごろ、宮田寅吉らによって、伊賀の大型土瓶のロクロ法が入ってきて、あらゆる物がロクロで成型し得る事となった。

(2) 押型成形

イ、木型成形

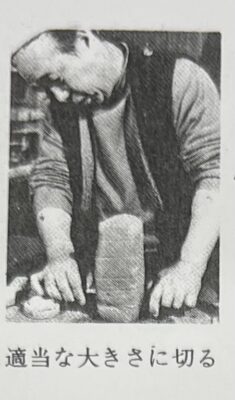

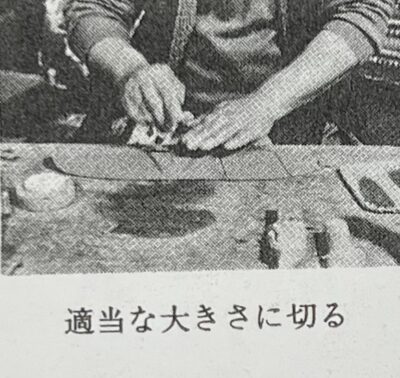

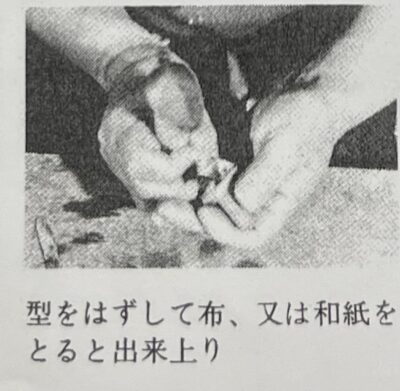

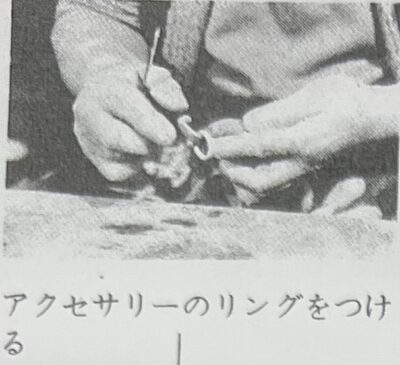

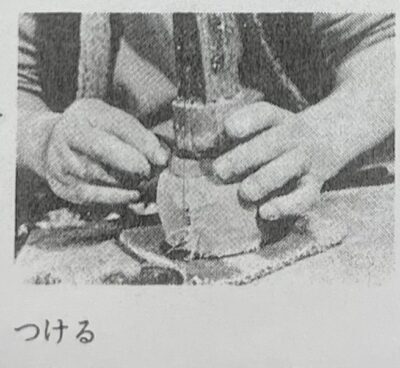

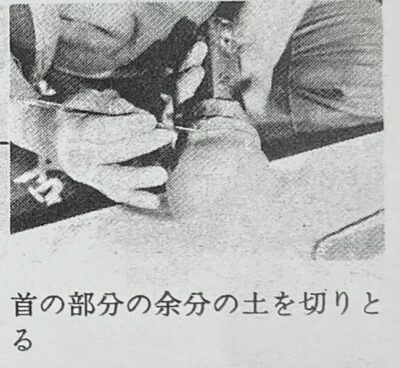

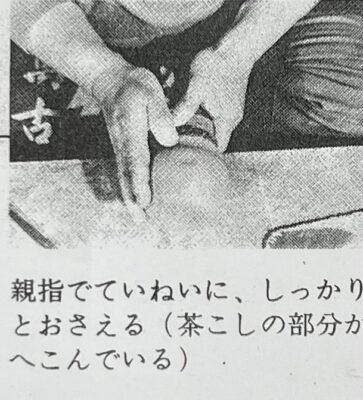

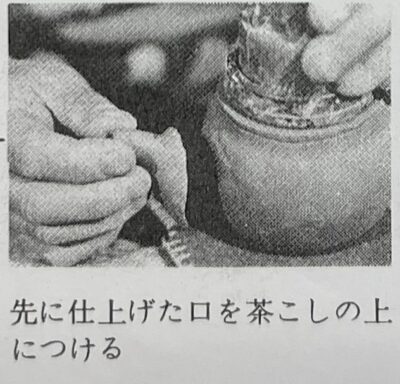

これは森有節が発明した法で、数ある有節の考案の中でも最大の傑作であった。この法が四日市萬古焼に伝えられたられたのである。この作業の詳細は別に掲載す。(169頁)

ロ、土形成形

土形によって急須を作る場合、先づ胴を作る。胴は上形と下型にわかれ成形は別々にする。杯土を土形に入れ適当な厚みに押さえ伸ばすと杯土が型からはみ出る。はみ出た杯土をヘラを使って切り除く。上下の型を合わせ指先で押さえながら継目を密着させる。取っ手、注ぎ口は土型が左右に分かれている。蓋は単一の型である。つまみは舞いつまみとその他があるが、総て土型で成形する。成形の終わった物を適時に脱型して仕上げをする。このほうは量産品、複雑な器形、文様のあるものに活用された。(挿絵24)

(3)手捻り成形

イ、ひねり出し成形

手捻りひねり出し成形による急須の類の明治二十年ごろまでの作品は、粘着力の強い垂坂山の白土を使っており、その特質を充二分に活して紙よりも薄いかと思われる程のものが遺っている。山中忠左衛門の勧めによって、腕を競った当時の人達の技の冴えは驚異的であった。明治末年となると材料が変わり、技も下向したのか雅味に乏しくなった亊は残念である。

この作業は、手もみした適量の杯土を手に持ち手の平で丸め、少しづつ押しつぶすようにして成形して行くものである。指先の圧力で均一な厚みに成形して行く技法は一朝一夕で為し得るものではない。熟練に加うるに、均整のある成形には、陶工の天分が必要であった。明治前半の手捻り工の努力と天才を高く評価すべきである。これこそ明治四日市萬古焼の華と言うべきであろう。(挿絵25)

ロ、ひも作り成形

主として花器、ツボ、鉢、置物等の大物成形の法である。手の平で長い紐状にした杯土を螺旋状に巻き上げながら両手で厚さの平均を取り、すき間の出来ないように成形していく法である。明治の四日市萬古焼では花器、つぼにこの法による優作は少ない。動物、人物等の造型品には確かな作品が遺っている。また、このひも状のハイドを篭編みした鉢などの作品がある。

(三) 素地模様付け工程

成形された素地に上絵によらない装飾の法は実にたくさんある。明治時代に色々と開発されたのである。

(1)透かし紋:大きなものは小刀で削り、小さなものはポンスによって透かしぼりする。

(2)びり:回転するロクロの上で胴の表面を飛びカンナにより刻む模様。

(3)千筋:回転するロクロ上で、胴の表面にカンナの先端で一本づつ等間隔に細かく筋ぼりする法。

(4)亀甲:短い小刀で亀甲模様に削り取る。

(5)松皮:回転するロクロ上で胴の表面に、柔らかい坏土を少量指先に付けこすり付ける。

その上を木の葉で軽くなでる。松皮に似た模様。

(6)石目:回転するロクロ上で胴の表面に、ローラーを押し付けて石目模様を作る。

(7)虫くい:針の先で虫喰いのような模様を作る。

(8)張り付け:模様された杯土を張り付けたり、木の葉を張り付けたりする。

(9)彫り:彫刻刀を使って花鳥、四君子、山水、漢詩等を浅彫り、深彫りをする。

(10)ちぎれ線筋:ロクロ上で細い針金の曲げた先端を表面に当て、細い線をつける。

(11)櫛目:櫛によって付ける模様。

(12)印花:陶印、木印、石膏印などによる紋様。

(13)化粧掛け:白色となる化粧土を掛ける。

(14)どべたたき:成形した素地の軟らかい時にタンポン又は筆により杯土の泥状のものを表面に叩き付ける模様。

(四)仕上げ乾燥工程

この段階に於いて、特記すべき事は急須の茶こしのことである。茶こしは木型成形の場合「たたき茶こし」といわれる方法で茶こしに当たる箇所をたたいて分子を均一にし、ポンスで穴を開ける。古い時代のものは丁寧に少しの狂いもなくシンメトリーにあけられている。手捻り、ロクロ成形の作品は「胴抜き」の法による。これも茶こし部分をポンスであけるのであるが、茶の葉の密着による茶湯の出の悪くなる事を考慮して、内部に極端な返り(バリ)を残したものが多い。機能を考えた巧まざる知恵である。この機能を重視して明治二十八年(1875年)ごろより「はめ茶こし」(又は付け茶こし)が考案された。これは胴にコンパスで穴を明け、その部分に別にあつらえた半球状の茶こしを付ける法である。

次に蓋合わせの皇帝であるがロクロ整形の場合は、削り等で調整する。これが完全でないと焼成過程でひづみが生ずる。木型、手捻りによる場合は一箇所以外では蓋の取れない工風をしている。これは、四日市萬古焼の木型、手捻り急須の自慢の箇所であった。

(五)素焼工程

ほとんどが、一度焼きである為、素焼は行われなかった。

(六)施釉工程

他所の土に依るようになると、施釉ものが多くなった、錦窯による上絵の華麗な装飾をする場合は施釉が施された。

(七)本焼成工程

当初は噴出窯と称し、平地窯と登り窯があるが、共に煙突が無かった。明治末年には煙突が作られる様になった。

この窯は導木(最下部)に火入れし、上に向かって一間ごと左右の両方から松割木を投げ入れて炊き上げて行く。焼成は一度焼きであった。一度焼きとは素焼しないで乾燥した成形品を還元炎焼成する事である。

この焼成法は、ひずみ、切れ、ぶく酔い等の欠点を生ずる事が度々であった。

最高温度と窯内の温度均一を充分に考えて、ねらし焚きをする必要があった。

この焼成法を完全に習得するには、長い年月の経験の積み重ねを持たなければならなかった。

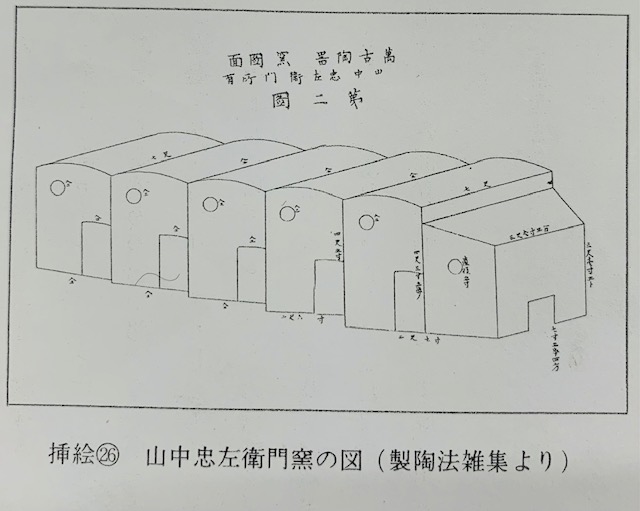

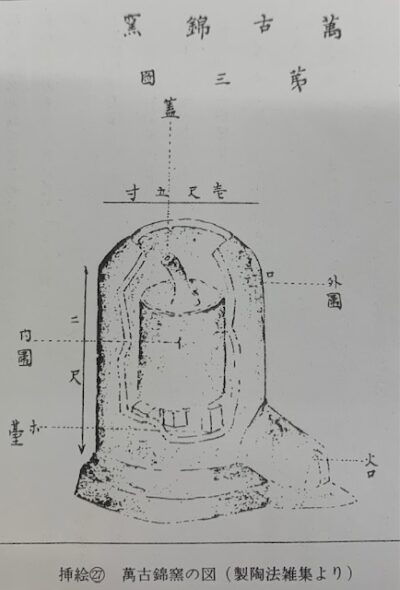

山中忠左衛門の窯が「製陶法雑集」に記載されている。

窯の寸法は、

高さ 内法四尺三寸五分より四尺五寸

長さ 二丈 但外法

横幅 七丈

斜度 一尺に付三寸

火炉の寸法

高さ 三尺一寸五分

横幅 三尺一寸五分

長さ 二尺七寸五分

火口 七寸五分四方

第一窯は十時間にて焼成し、第二窯は六時間、第三、第四窯は各四時間にて焼成す。斯く時間の減少せるは初めの火熱を受れば也」と記録されている。(挿絵26)

(八)上絵付け工程

上絵法は有節萬古を倣った粉彩盛絵法が主として行われた。彩釉の調合は前述した。

酸化錫の「白盛り」という顔料をベースとして、これに式最料(ほとんど和原料であった)を混ぜて描く盛り絵の法である。

上絵付け工程は、先づ器面に「にかわ」引きをし、墨或いは地黒、つや黒で素書、下書きをする。そしてその上に彩色をして行くのである。この時、盛り上げ、ぼかし、線描き、たたき、イッチン、刷毛目の技法が駆使された。

有節萬古の絵は幕末に流行した復古大和絵(田中納言らに依る)の画法であった。有節の絵の師は桑名の大和絵画僧帆山唯念(花乃舎)であり、草花を主とした華やかな画風であった。また、十錦手と称する臙脂と薄緑を地塗りしたものがあった。

四日市萬古焼はこの有節の法に依ったとは言え、聊か趣を異にした。四日市萬古焼の初めには本業の絵師の酸化は無かった様である。山中忠左衛門は旅の画人を引き入れた事もあったと言う。画題として一番多く見るものは鶴である。草花に鶴、千羽鶴等は明治時代を通じて四日市萬古焼の十八番であった。(挿絵10、33、39)明治時代は圓山四条派の全盛期であった。南勢の四条派画家磯部百鱗に教わった画人が四日市萬古焼に現れた。田中百桑、水谷百碩、坂井桜岳らで、彼らはそれぞれ上絵画工の親方として活躍したのである。

これらの画人の作品で、金や黒を基調とした四条派の得意画題を描いたものがある。挿絵29、30の絵は京都の画人青木遷橋と言う人の絵と言われている。これも四条派の流れを汲むものである。

挿絵10 四日市萬古「木型作り鶴の絵土瓶」(明治)

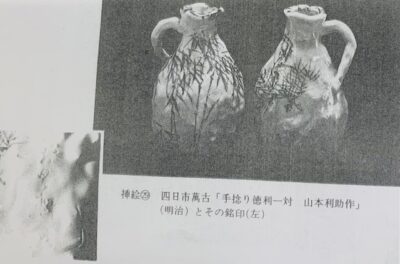

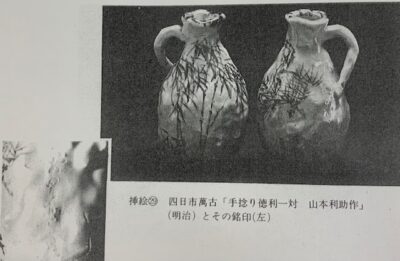

挿絵29 四日市萬古「手捻り徳利一対 山本利助作」(明治)とその銘印

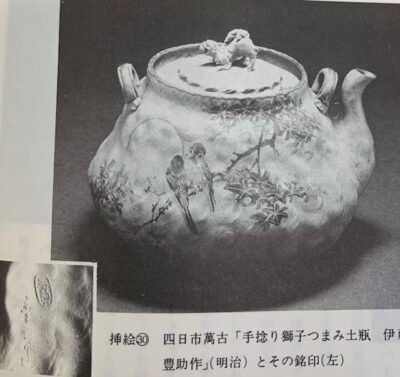

挿絵30 四日市萬古「手捻り獅子つまみ土瓶 伊藤豊助(明治)とその銘印(左

挿絵33 四日市萬古「木型作り千羽鶴紋急須」伊藤弥三郎作(明治)と銘印

挿絵39 四日市萬古「木型作り千羽鶴紋急須」太田仁左衛門(明治)とその銘印

(九)上絵付け焼成工程

上絵を終わったものは上絵窯によって焼き付けられる。四日市萬古焼では挿絵27の窯を使っており、錦窯(きんがま)と呼んでいる。

(十)金銀彩絵付、焼成工程

器面に先づ「にかわ」引きをして金彩銀彩を線描き、盛り上げ、重ね塗り、たたき等の技法で着彩して焼成するのは前項と同じである。

四日市萬古焼の中で、明治中期の田中百桑が考案して人気のあった二重金とは、一旦金で地塗りをした上へ、ツヤ黒で絵を描き、その上へ、再度金を塗って焼き上げるものであった。

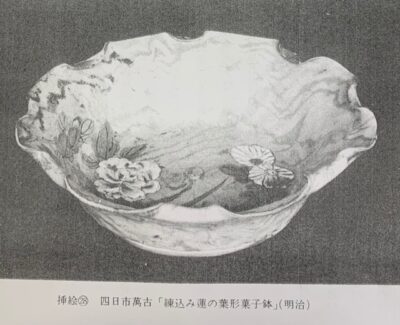

以上、詳述した工程の中に書けなかったものに、着色した異なった土に依る切嵌め、友禅と練り込みの法があった。(挿絵28)

挿絵28 四日市萬古「練込み蓮子の葉形菓子鉢」(明治)

山中忠左衛門、掘 友直、川村又助ら、先覚の技術奨励の呼びかけに応えて、天分のある者は、その才能を充二分に発揮し、職の無いもの、徒弟の中からも、弛まぬ修練と努力に依って素晴らしい作品を生み出している。

多分に趣味的な作品が多いとは言え、四日市萬古焼の品質昂上に貢献するところ大であった。

それらの作品は、近代化を急いでいた明治日本の息吹を感じさせ、明治の気風を窺わせる者であった。

これこそ明治時代の陶芸その物であった。

明治期に活躍した名工たちを次に記す事とする。

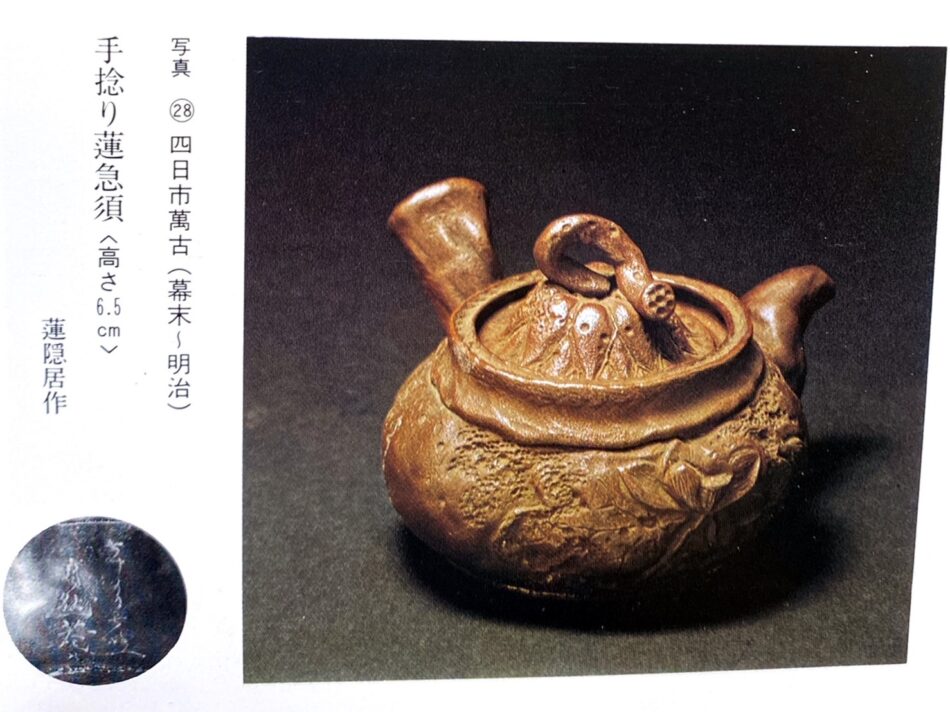

「蓮隠居」 渡辺自然斉

大垣藩士であったが、明治維新後、四日市にやってきて、山中忠左衛門のところに落ち着いた。彼は武士時代から絵の素養があり、特に蓮の絵が得意であった。

家族の無い彼は、山忠で自由気儘に手捻りで生地作りをした。蓮をアレンジした物であった。

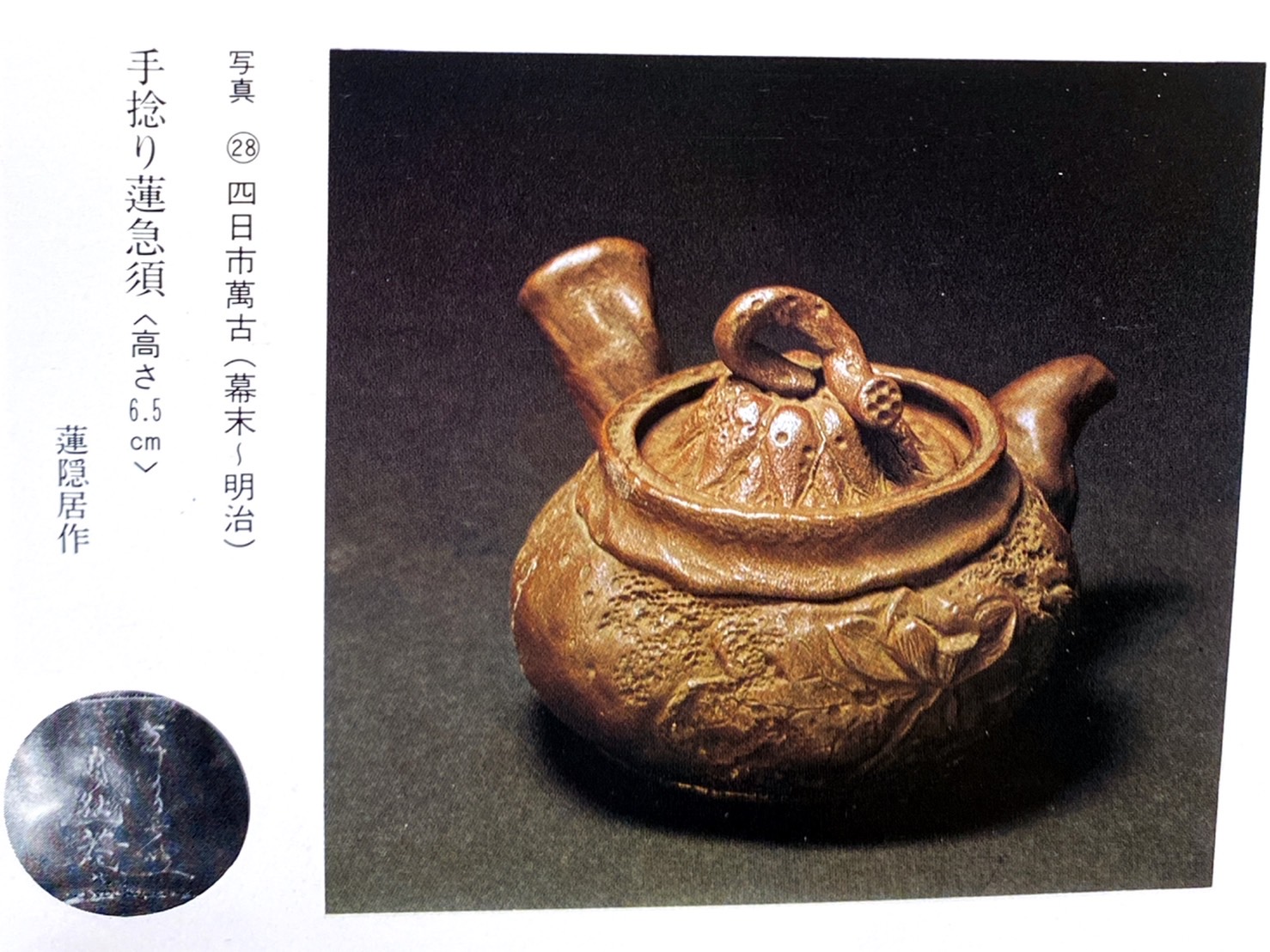

遺品は極めて少ない。写真28は珍しいその一点である。

本名は不明であり、作品に自然菴の彫り銘がある。

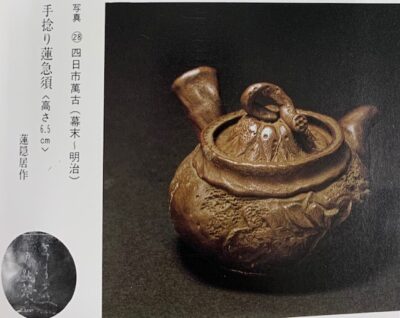

四日市萬古(幕末〜明治) 手捻り蓮急須<高さ6.5cm> 蓮 隠居 作

「無眼楽」 岡本城峯

姓は岡本、名は城峯と言った。尾張犬山の陶工であったが、有節のところへやってきた。5〜7年、有節の所にいた後、

桑名新町に移った。ここで製作中失明したと伝えられる。四日市での伝え話ではもともと鍛冶屋であったが、炭火が目に入って両眼を失ったのち土捻りをはじめたと言う事になっている。川村又助が所持していた無限楽作急須並にコンロの箱に次の様に記されてあった。

”無限楽は盲人なり、歌曲琴奏を業とす。陶器の製作を好み、萬古の陶土を以って器物を製す。姓は岡本。名は城峯四日市上新町に住す。徳川幕府の士この地に仮寓し、その製品を見、その精巧、技術の優れたるを感賞し、東部に来らんことを勧む、依って終に東部に移住せりと言う。城峯盲人の東部に永住せしは安政文久の頃ならんか、一人娘あり(その頃九歳余り)同伴せしと言う。無眼楽一個の値段通常銀六匁位なりと。”

また、一説に娘の名前は菊と言い、お菊の批評のもとに作陶したと言う。お菊は美人で東京の男性に見染められ、無眼楽もお菊とともにその男性のもとに移ったと言う。色々な伝えられて入るが、現存している作品は、人間業とは思えない程の薄作りである。蓋のつまみの宝珠の細工など人々を驚かせる物である。よく観察すると、やっぱり盲人だと感じさせるアンバランスな点がある。それがむしろ味わいとなっているところに無眼楽の声価があったのであろう。土を垂坂山の粘りのある細密な粘土によったればこそと言える。とにかく、今や伝説の人である。遺品も少ない。

安政三年に没した藤橋勾当と言う人の注文品に「・・・藤橋大人以富士山土作城峯」との箱書きのあるもの在り、箱書きの筆者は誰か、とあれ無眼楽の作陶期の一端を知ることが出来る。作品に無眼楽印あり。(写真29)

写真29 四日市萬古(幕末〜明治) 手捻り急須 無眼楽 作

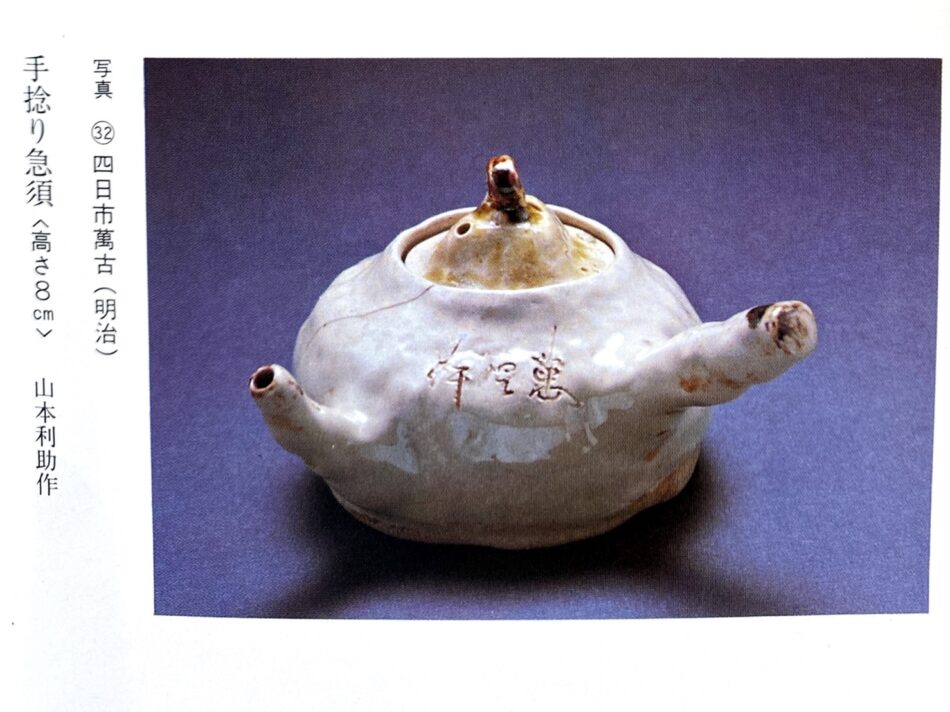

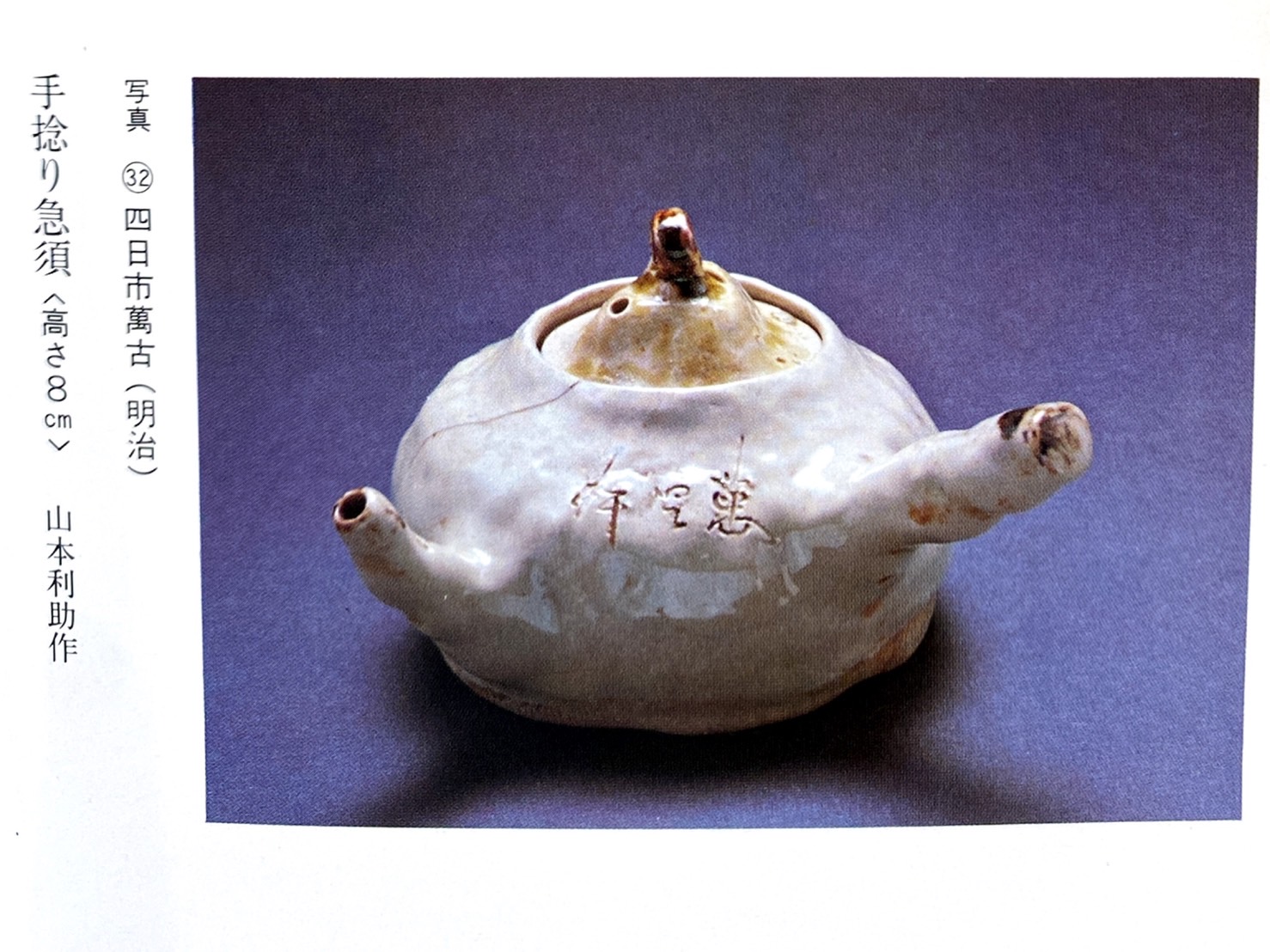

「萬利軒」 山本利助

天保十四年(1843年)、四日市川原町に生れた。稼業は陶器屋であった為、子供の頃から焼き物に馴染んでいた。明治の初年には新町に移って、「角利」の屋号の小間物屋を営みながら、手捻りで色々な生地を作り、山中忠左衛門のところへ作品を収めていた。彼は、知人の伊藤豊助、小川半助を山忠に紹介した。この三人は名前に助がついているので、手捻りの名工、四日市の三助と呼ばれる様になった。それも彼らの天性の才能によるものとは言え、それを発見、育ち上げた忠左衛門の慧眼を忘れることは出来ない。利助は京都の文人画家とも親しく、書画もよくしたと言われる。

その作品は遺っテイル物が少なく、その全容を知る事は出来ない。伝えられるところに依ると、人物造形が得意であったと言う。残念なことに、利助或いは萬利軒の銘のある人形を見た事がない。型萬古の原型を作っていたのではなかろうか。数少ない遺品の中の写真32の急須と挿絵29の徳利は、大胆な造形であり、それより受けるものは彼の名人気質である。明治20年ごろ迄活躍し、大正五年五月、73歳で世を去った。「萬里軒造」の彫銘が作品にある。

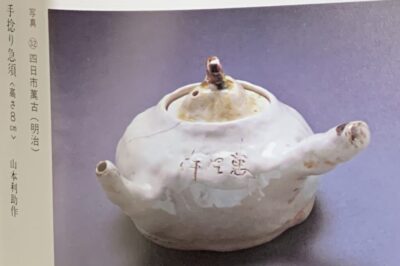

四日市萬古 (明治)

手捻り急須 <高さ8cm>

山本利助 作

挿絵 29 四日市萬古 (明治) 手捻り徳利一対 山本利助 作

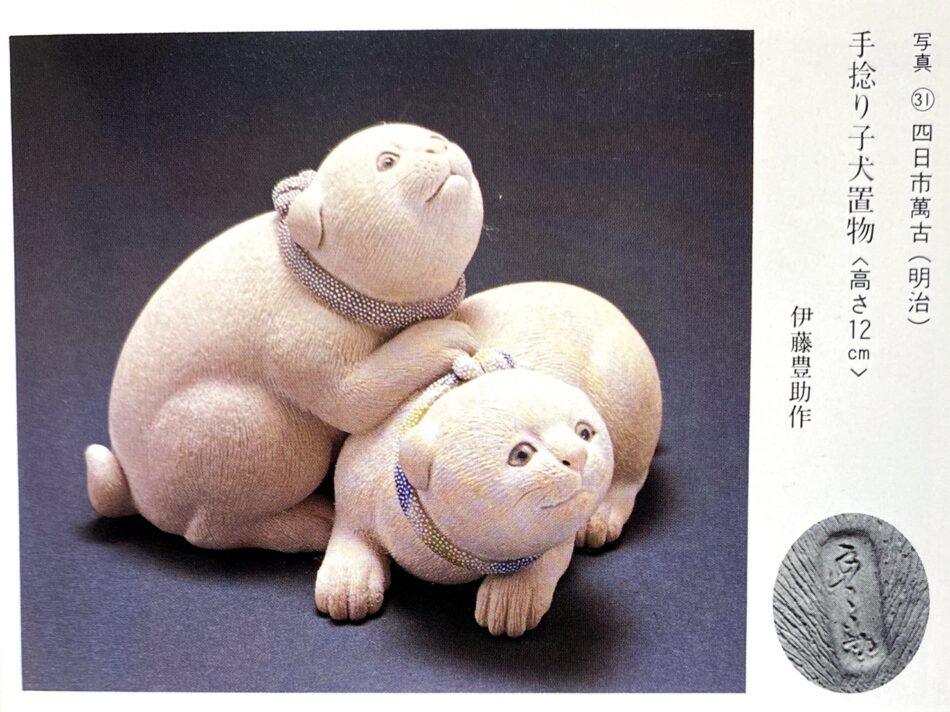

「晩成堂」 伊藤豊助

伊藤豊助は、西町の「大須賀屋」と言う旅館の主人であった。号に依ると大器晩成の人であったろうか。努力の人であったと思われる。三助の中では、一番誠実な作品を遺している。作品の範囲は大変広い。特に動物の置物は、彼の成果を高から占めている。(写真31)

写真31 四日市萬古 (明治)

手捻り仔犬置物<高さ 12cm> 伊藤豊助 作

彼の一番得意とした動物の陶彫はリアルなものである。目に透明な釉薬を施し、要所要所に彩色し、動物の体毛を一本一本克明に刻んでいる。その迫真の作は当時の人達の賞賛を得た。遣っている作品は虎、犬、鼠、羊、蛇、亀などがある。これを観るに、単なる写実ではなく、親しみと、一種特有の雰囲気を持っている。これは、伊勢出身の異端の画家、曽我蕭白〜伊勢柘植の根付彫刻師 岷江斉に連なる系譜を感じさせる。特に 岷江斉の根付は彼の手本ではなかったろうか。彼は動物の他に手捻りによる急須、土瓶の類を作っている。挿絵30の土瓶は、他の名工に優るとも劣らない出来映えである。ボデーの薄く力強い姿と、玉を喰えた獅子のつまみは逸品である。彼は決して天分に溢れた人では無かったと思う。努力と誠実によって技を磨き上げた人であった。寡作では無かったが遅作の人であったろう。作品には「豊助作」の銘の物が多く、「晩成堂作」「萬古豊助作」の彫銘もある。

挿絵 30 四日市萬古(明治) 「手捻り獅子つまみ土瓶」 伊藤豊助 作

今だからこそ とはじめた在庫無しになった ここばんこの里会館、関連書のデジタル化!!

思いもかけず、漢字に手こずっています。

読めない、書けない、探せない・・・

自分が何年間、日本語と付き合ってきたのか・・・50年前になるが、50年前の更に前の旧漢字、旧仮名遣い、古語などを、現代文にリライトすることなどを仕事にしてきたのに・・・など不甲斐なく思いながら進めています。

しかしこの作業はとても素晴らしい学びになっていますこと、改めて、思い立ったことに感謝。

ただ、時間がかかり過ぎていて、次のやりたいことの機を損なうようで、気がかりになってきました。

しばし

沈思黙考。

「圓相舎」 小川半助

手捻り名工三助の中では、一番遺作品が多い。

ほとんどが煎茶器(急須、湯ざまし、煎茶盌)である。その力強い指跡(指紋)を残す。適格な手捻り技は四日市萬古焼の明治手捻り品の頂点にあるものである。作品の薄い事は無眼楽に匹敵する。彼は下新町で煙草屋をしていた。煙草を刻んでいた彼の指先は器用に動いた。天性のものと煙草刻みより得た習性が合体して四日市萬古焼にのみある手捻り技の極限を示したのである。半助は忠左衛門から「無眼楽」の作品を示され「目の見えない無眼楽老人でさえこんな薄い急須を作ったのだ。」と励まされ、大いに発奮、その技を完成させた。彼は前二者の長所を共に持っていた。天性の才能と数作りによる修練であった。親指の指紋の渦が流れていない者は手捻りに有利だと言われている。彼の作品は、指紋が実に美しく残っており、規則正しいその指圧の跡の作り出す造形は、並大抵の熟練で生み出されるものではない。「円相舎の狸のつまみ」と言われる彼の急須、土瓶の蓋のつまみは、腹を金彩された狸が腹鼓を打っている姿である。豊助の動物のリアルさはないが、見てほほえましい狸となっている。(写真30)(挿絵31)

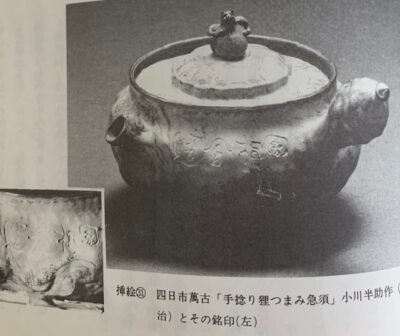

写真30

四日市萬古(明治)

手捻り狸摘み土瓶 小川半助作

挿絵31 四日市萬古「手捻り狸つまみ急須」

小川半助作(明治) 左 銘印

この「狸つまみ」は、彼の得意のもので一番人気があった。他に香炉、水注等の作品も遺っている。

彼は、本業であるタバコが「えんそう」と読めるところから「円相舎」と号した。他に「子誠」の名も以っていた。ほとんどの作品は、「円相舎作」「円相舎造」と彫銘、格別の大作、或いは自信作には「泗水円相舎主人子誠造」等と彫ったものがあり、小品、数物には「子誠」の印のみのものもある。彼の人気による需要が多かったので、彼の娘「可久」その夫「二代円相舎」も手捻りの仕事をした。特に「可久」は土瓶も総銀彩したものを作っている。

小川半助は、明治38年、66歳で歿した。

「日出野」 伊達嘉助

伊達嘉助は、鳥居町の人である。四日市萬古焼の中では古い方で、明治の初年、山中忠左衛門、堀友直に続いて開窯している。明治初年に来日して日本の陶磁器を蒐集研究したアメリカ人・エドワード・シルベスター・モースが、1900年に刊行した大著「日本陶器目録」に次のように登場する。「1865年(慶応元年)、嘉助と呼ぶ陶工、手造りの萬古を作る。蓮の萼、草花及び木葉の形をせし煙草盆を出す。中に釉を施したるものもあり、作品の形造りに才能凡ならざるを示すも特に称しがたし。」とある。この記載に該当する作品が無いので、判断が大変難しい。モースは銘印として「萬古」と「日出野」を掲載している。四日市に伝えられるところに依ると人物造りに秀でていたと言う。挿絵32は「日出野」の書印がある。

ちょっと博多人形を思わせる作品である。また写真35は木製による急須である。金彩を少しほどこしただけの上品な作柄である。彼は、巴里万国博にて受賞。尚、明治以前、阿倉川で開窯した藤井元七窯の「ひでの」とは別物であることを附言する。

嘉助は、明治32年5月、54歳で没した。

挿絵32 四日市萬古『琴高仙人香炉」

伊達嘉助 作 (明治)

写真35 四日市萬古(明治)

木型作り波濤文急須<高さ8cm>

伊達嘉助 作

もともと 「四日市萬古焼史」の書き写しは、この書籍が在庫がなくなり、再販の予定もなくこのまま多くの人の目に触れることのない書籍になってしまう・・・・だったら、写本したらいいじゃないのってことで始めたものです。

199ページの書籍の現在、112ページ。ようやく半分を終えたところでしょうか。

現在は、グランマブログとしての在りようですが、全て 写し終えましたら、ホームページにデジタル版としてセットする予定です。

※注:こちらの「ばんこグランマと読む『四日市萬古焼史』」は、元々館長のブログに掲載されていたものです。

「黒木舎」 富山士郎

手捻りの名手であった。作品その他は不明。

「八三」 伊藤彌三郎

彌三郎は木型作りの名人として有名であった。

桑名から四日市に越してきて、新浜町、慈善橋の近くに住んでいた。(挿絵33)

「庄造」 伊藤庄造 彌三郎とならぶ木型作りの名手である。彼の丁寧、細密な木型作りの技は、目を見張るものがある。彼は比丘尼町に住んでいた。(写真34)(挿絵34)

四日市萬古(明治) 木型作り山水文急須(高さ 7、5センチ)

四日市萬古 (明治)

木型作り草花金彩急須

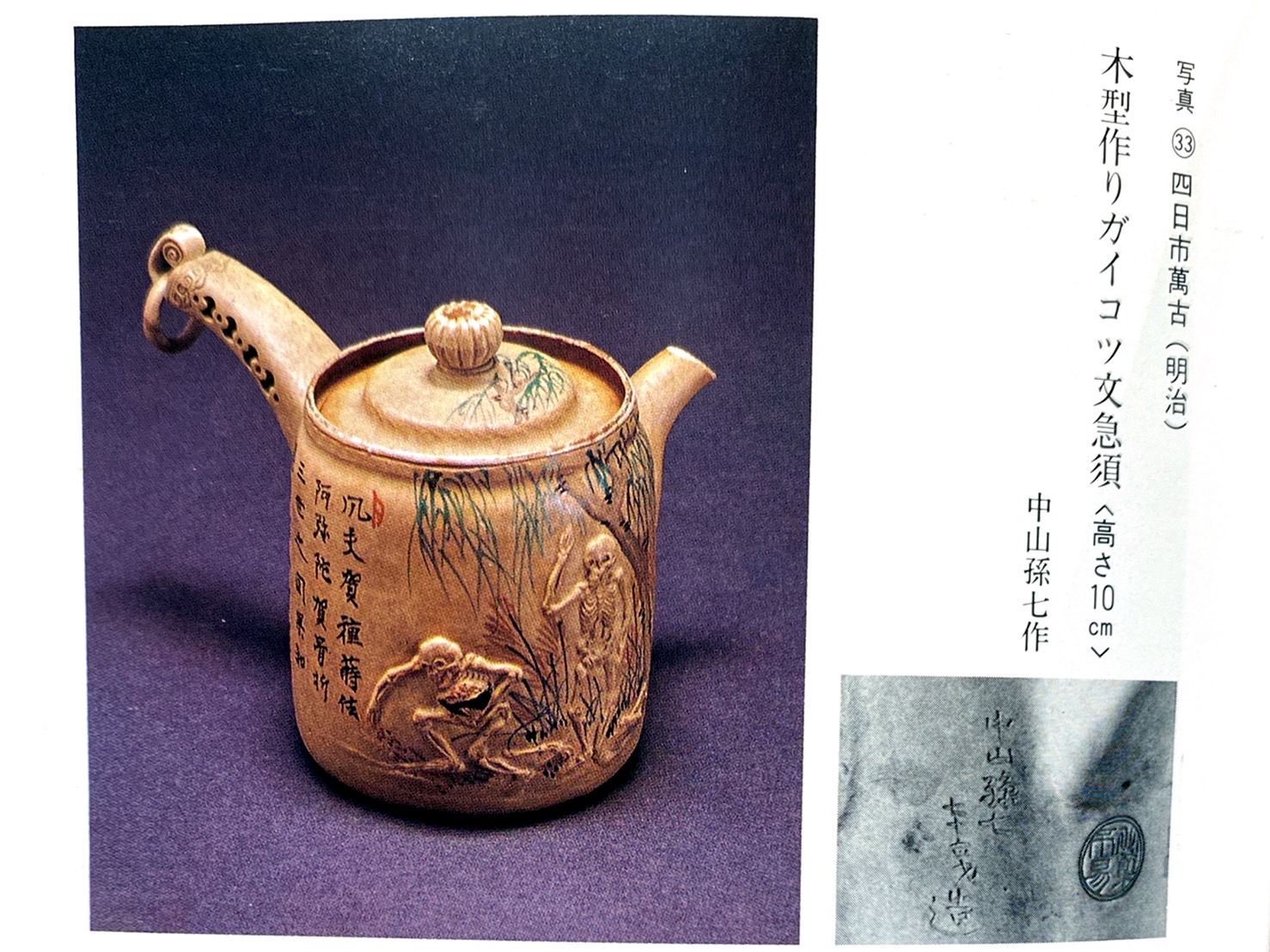

「孫七」 中山孫七

中山孫七は川原町の人である。明治初年、忠左衛門に師事して末永に築窯、のち、川原町に移築した。明治10年の第一回内国

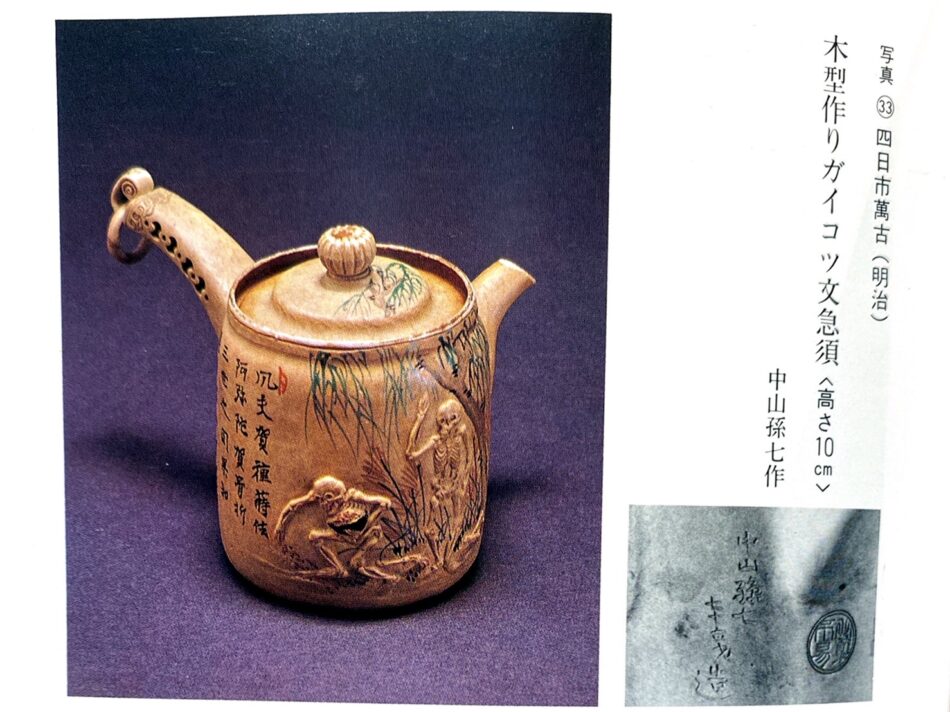

勧業博覧会に花瓶、コーヒー具、湯沸かしを出品して花紋賞牌を受けた。また巴里の萬国博でも受賞した。元来、手器用な人であった。晩年は型萬古の製作を楽しんでいた。彼は熱心な浄土真宗の門徒で在り、作品に「ガイコツ」の絵柄と信心の歌を書いたものが遺っている。(写真33)

大正3年、86歳の長寿で世を去った。

四日市萬古 (明治)

木型作りガイコツ文急須(10cm)

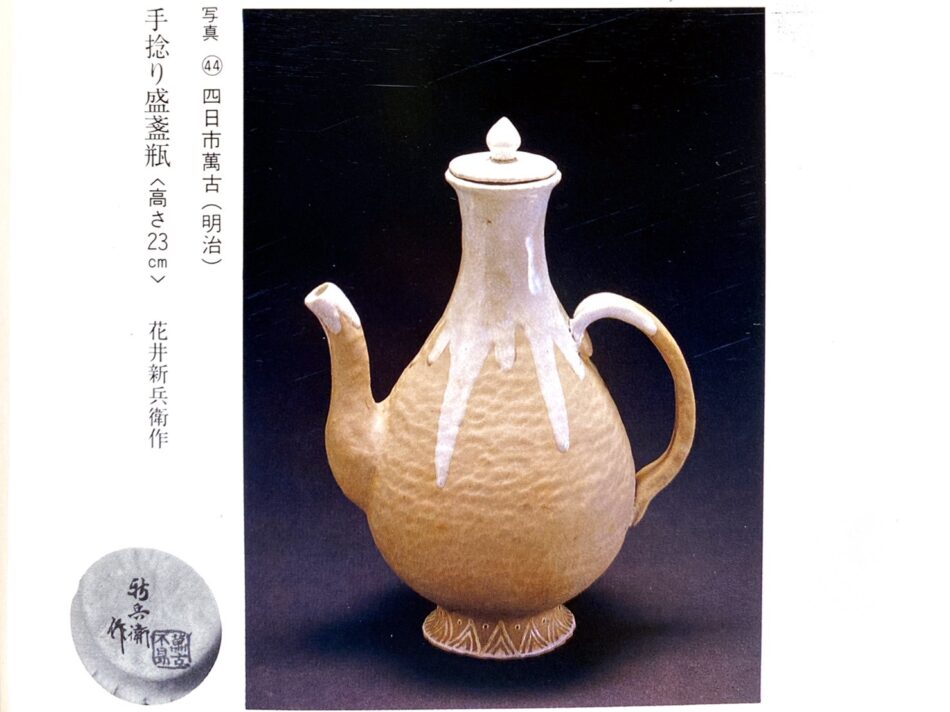

「新兵衛」 花井新兵衛

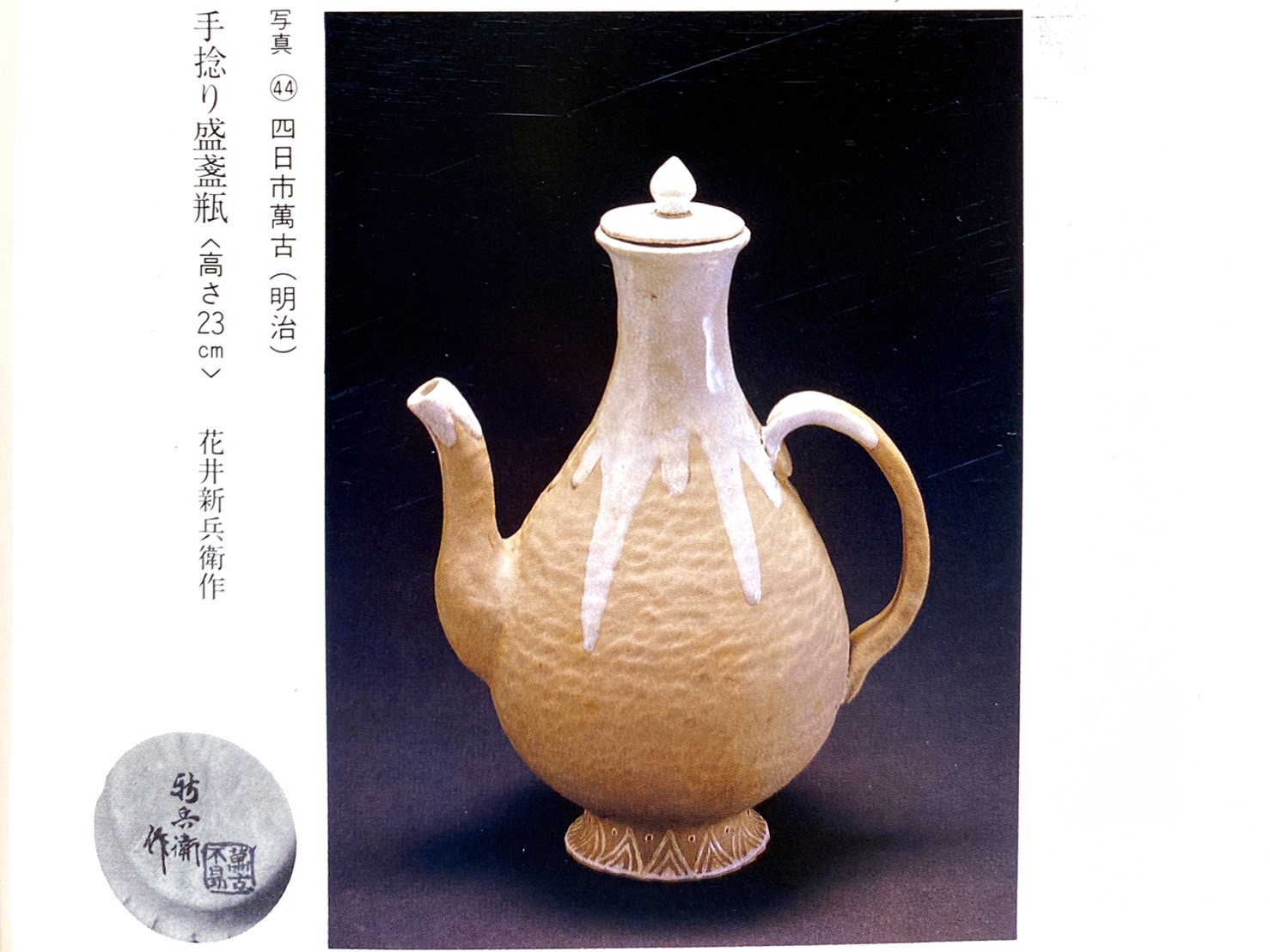

新兵衛は鳥居町の人である。嘉助、孫七らと共に、早く開窯した人である。型萬古に巧みであった。また手捻りの作品(写真44)も残している。

花井の窯は内地向けの友禅の土瓶急須を一括納入の型式で焼いていた。

新兵衛の作品は、あくまでも趣味的なもので市販しなかった。大正四年88歳で没した。

「益田佐造」

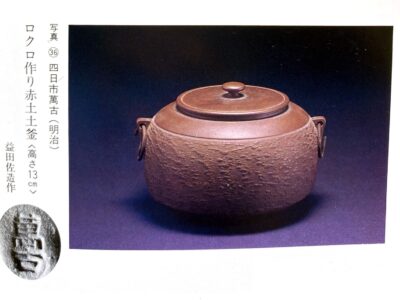

幕末、阿倉川に開窯した上島庄助を頼って信楽から来た人である。ロクロの名手であった。三ツ谷に住んであり、忠左衛門との師弟関係は前述した。彼は、柔らかい杯土を器の表面へ、ロクロ回転させながら、指で擦り付ける「松皮」と言う装飾法が得意であった。(写真36)

「益田佐造」 (明治)

ロクロ作り赤土土釜(高さ13cm)

明治22年、48歳で死んだ。彼が死んでから十数年後の話である。三ツ谷の堀窯が倉庫を整理していたら、佐造の作った饅頭型の蓋物がでてきた。余り塵で埃れているので裏の池でこれを洗って見た。ところがその時数十個ある蓋物の蓋と胴を全部混合してしまったのである。普通なら、その蓋合わせは大変である。どの蓋をどの胴に合わせてもピッタリ合うではないか。最後の一個までなんの不都合もなく合わせることが出来た。なんの変哲もない話のようであるが、その途の技術者が聞いたら驚くべきことである。その時関係した者は佐造の腕に、今更の如く舌をまいたのである。

「益田仙吉」

佐造の息子である。彼もロクロの名手であった。前述の戯れ歌を作った彼は、明治後半を代表する生地屋であった。彼の心情が職人気質で、明日のことを考えず自由気儘に生活した生地屋を代表している。

「圦山開之助」

北町に住んでいた開之助は、大垣から移って来た者である。明治十年の内国勧業博覧会には植木鉢、急須。コーヒー具、湯沸かしを出して褒状の栄に浴したロクロ師である。前記仙吉の戯れ歌に登場する。(挿絵35)

「栄山」 石田栄吉

京都から川村又助がつれて来た石田栄吉は佐造と並び称せられたロクロの名手である。四日市萬古焼の中へ都風の上品さを持ち込んだのである。彼の菓子鉢ロクロの見事さは、その右に出るものが無かった。

「石僊」 清水勇助

「温故」 清水平七

美濃赤坂の人、兄清水平七号温故が有節萬古に来り、弟勇助石僊は忠左衛門の所へきて赤坂温故のロクロの冴えを披露した。幕末のことであった。

「合羽屋」 谷村太右衛門

彼は川村又助の子飼いであった。末永の川村の借家に住んでいた。器用で工夫の良い彼は、又助の激励に答えて、「友禅」の法を考案作製した。彼の友禅は実に見事であった。友禅とは切嵌めをし、練り込みと併用して、友禅染のような図柄を作りだすものである。(挿絵17)

後世三重県最高の画人となった中村左州とは同門である。彼の処には、何人かの徒弟が常時いて、画工房となっていた。彼は再製専売となった「二重金」を考案した。金を塗った上に、黒で彩画し、再びその上に金を塗る「二重金」では莫大な利を得たと言う。だが遊び好きの彼は余り、仕事をせず、明治末には財政は苦しかった。彼の描いた作品は、需要が多く、問屋が待ち構えていたのであるが、一向に彼は描かなかった、明治四十一年、彼が死んだとき、問屋は彼の死を隠し、弟子に彼の名前で描かせて暫時売りに売った。その為、田中家は生存中よりもたくさんな収入があったと言う。これも名人気質の一挿話である。この時の絵は「二重金」であったと言うことである。

「水谷百碩」

北町で「大津屋」と言う紙屋をしていた。彼も磯部百鱗門の画人であった。紙布に描いた作品も可成り遺っている専門絵師であった。(挿絵37)

「坂井櫻岳」 櫻の人、この人も磯部百鱗門の画人であった。四日市まで出てきて彩画した。彼に依頼する問屋も多かった。彼は鶴の絵が得意であり、「にわとりの櫻岳」と言われ掛け軸になったものが相当伝えられている。(挿絵38)

この他に明治十年の内国勧業博覧会に出品した「蔀荘平」。「谷スミ」、「太田仁左衛門」、(挿絵39)

「茂福平蔵」の名が遺っており「市川簾次」、「長崎吉蔵」、「水越与三郎」、「水谷卯橘」の名が上げられている。四日市萬古焼きの作品の中で珍重されている十軒町の左手だけで虎を作っていたと言う「左の新造」も明治の特異な作人の一人であった。(挿絵40)

また桑名萬古の名工「水谷孫三郎」、「布山由太郎」、「加藤權六」、らの生地が同じく桑名の陶家「松岡鉄次郎」らを経て四日市萬古焼に持ち込まれた。桑名方面で、一番長く生産した「後藤秀信」の創めた「天神萬古」の白土の生地も盛んに四日市萬古焼へ運ばれてきたのであった。

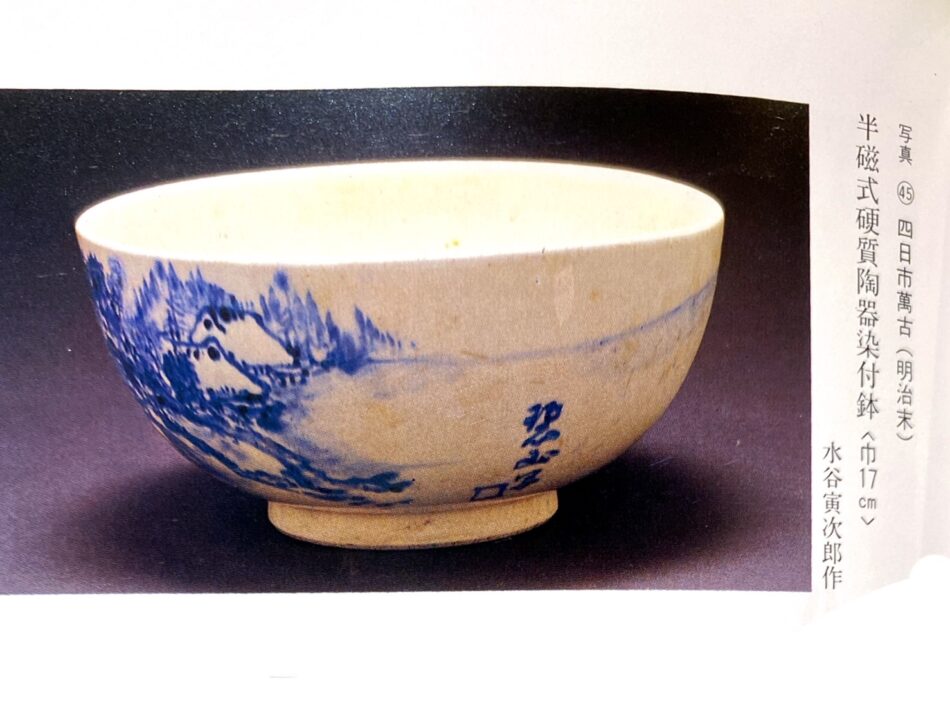

四日市萬古焼に驚天動地の大変革をもたらした半磁器の系列に入る大正焼の出現は、四日市萬古焼の産業革命であった。

筆舌に絶する大苦難ののち生れ出た大正焼は生みの親である水谷寅次郎の陣痛によるものである。

水谷寅次郎の経歴と大正焼創出の顛末を寅次郎の長男、水谷貞一は次のようにドキュメントに描き出している。

『大正焼の創始者水谷寅次郎(碧山)は三重県桑名郡長嶋町の農業水谷輪平の二男として明治八年六月に生まれた。父を早く失った寅次郎は十二歳のとき小学校を卒え、「商人の道」を学ぶべく桑名市の素封家大塚家(金物問屋)に奉公した。徴兵検査は甲種合格したので大塚屋を辞し、明治二十八年陸軍歩兵第三十三連隊(守山)に入隊した。

明治三十一年陸軍除隊後、桑名市に金物店を開業し独立した。母子二人の生活であった。明治三十三年一月、二十六歳のとき、鈴鹿市稲生町、真言宗神宮寺の長女「あい」と結婚した。寅次郎は自分の性格が商人に向かず、むしろ、技術家として将来を賭けるべきであると心に感じていたが、本意なくも、家業を続けていた。然し、人生の大きな転機が遂にきたのである。

寅次郎は大塚に奉公していた頃、大塚家の所蔵する弄山、有節の作品を見る機会が多くあった。その萬古焼は桑名が発祥の地である。その郷土の偉大な陶工の足跡に、常に心を強く動かされるものがあった。併せて、長兄伊三郎が四日市の中島家に入婿し、萬古焼の登窯屋として盛大に営業していた事情もあって、製陶家に転進することを決意し、家業を母と妻に任せて、実兄の窯で製陶技術を習得すべく、単身四日市通勤を始めた。それは、明治三十三年七月のことである。

やきものの道はむづかしく、きびしいものであった。然しその当時は、赤土の急須、土瓶、それに薬掛けの土瓶など、単一化されたものが主たる製品であったから、案外早く技術の基礎を習得することが出来た。一ヶ年の修行で知り得た結論は、生地はロクロ師から買えるし、絵描きは、専属でない窯屋廻りの人のあることも解ったし、唯修得する主要なものは、釉薬「並薬」(土灰釉)と「石薬」(石灰釉)の調合。釉の濃度と掛け方、それに窯詰めの巧拙であった。焼成方法には最もむつかしいものがあったけれども、それは専門の窯焚きを臨時に雇うことによって、その弱点を補えることも解った。中島家を辞す決心をし、桑名の家を閉じて四日市鳥井町(現滝川町)へ一家が移ったのは、明治三十四年六月であった。それから開業準備を急ぎ、明治三十四年十月、目的の{第二の人生}製陶家として目出度く独立し、創業したのである。

寅次郎は、新参者の登窯屋として順調に営業を続けたが、他家よりは一歩でも先んじなければならない立場にあったので、「クロム青磁」(少量の酸化クロムと弁柄)、「栗皮釉」(酸化コバルト)など考案して製品化したけれども、所詮は内地向きのものでしかなかった。開業一年にして萬古焼きの現在を見つめ、考えざるを得ない結果となった。

旧来の萬古焼は二百年の歴史を誇りとしても、当時僅かの登窯屋によって、年産額二十万円に達しない生産をする微々たる郷土陶器であった。これでは、前途極めて暗澹たるものがあるので、寅次郎は萬古焼百年の大計を樹てるために貿易価値ある革新的な新陶器の研究を考慮し企画した。結論として、瀬戸、美濃で大量に生産し、輸出する磁器製品に対抗できる「硬質陶器」を選んだのである。

硬質陶器は、磁器よりも軟質であるが、欧米では、食器を熱湯で洗浄する習慣があるので、熱湯に耐える意味で硬質陶器の名があるのである。日本における硬質陶器は、松村八次郎がヨーロッパに八ヶ年留学して学び帰国して、明治三十年頃、名古屋の月見坂(千種)に松村硬質陶器株式会社を設立し稼業していた。

硬質陶器の技術的な根幹は、器地を高火度で締焼しフリット釉で溶釉するのが基本工程である。故に「コバルト」「酸化クロム」以外は下絵に用うると流れるから、使用することは殆どなかった。硬質陶器は純酸化焔焼成であるから、均一化した熱度を保って上昇することを必要とするので、ヨーロッパからの輸入技術である「倒煙式石炭窯」でなければならなかった。

当時の日本における石炭窯は、松村八次郎が既に使用していたが、それは秘密工場であった。公立では愛知県立工業試験所と佐賀県立工業試験所はまだ研究段階にあった頃であるから、石炭窯の研究には「未知なるための苦労」が筆舌では表すことのできない暗さと遠いものがあった。

寅次郎は未明に起きて名古屋へ行き、松村硬質陶器株式会社の近くまで行って 跼みこみ、「煙突から出る煙の濃淡」、「煙の出ている時間」、「煙のでなくなったから、また出すまでの煙の切れ目」、そうした時間的な差違を終日見に行く日が続いた。新陶器の研究即石炭窯の研究であったことは言うまでもない。

寅次郎の意図する革新陶器は、本格的な硬質陶器ではなかった。工場設備に資金を多く要せず、含鉛釉を用いて下絵が美しく多彩に発色し、器地焼と熔釉が同時に出来るもの、即ち、半磁器式の硬質陶器であった。製陶上、画期的な技術構成であったのである。

硬質陶器の研究を始めて一ヶ年半をすぎた明治三十七年二月、日露戦争が勃発し、寅次郎に召集令状が来た。応召従軍すること一年九ヶ月余、満州の各地に転戦した。

激戦が続いてロシア軍が敗走した跡に、食器の破片が散乱していた。それが硬質陶器であったので、寅次郎は、自分の研究目標は間違っていないことを確認し、戦地で確信を深め一層熱意を燃やしたのであった。戦塵おさまりて、明治38年10月凱旋、広漠たる満州の地より帰還して、魂の奥深く沁みるものは日本の碧い山の美しさであった。その感動を陶号として自ら「碧山」と命名したのである。

心を新たにして再び研究に没頭する日月が、再び始まったのである。

明治40年頃、当時日本における硬質陶器の権威者北村弥一郎工学博士が、萬古焼視察のため来四した事がある。寅次郎の新陶器研究を知って余談され、その研究構成と過程をきかれた。そして「あなたの研究は楽理的に合わないものであり、技術的に大きく矛盾があるから、成功は不可能と思う。無駄な研究に尊い物心の過大な犠牲と、還らざる日月を費やすことは、見るに堪えない。断念すべきである」と好意的な忠言をされたが ”盲人蛇に恐じず” で、半磁器式硬質陶器及び石炭窯の研究を断念することなく、意欲は一層燃え立つのであった。

研究の窮乏生活も実質的に五ヶ年余の歳月が過ぎて明治42年となった。豊かでない私財を使い果たし、妻の生家を泣かせ、高利の金も借り、”焼いては池に捨てる” 繰り返しは絶えることなく続いた。寅次郎は老いたる母に知られないように、夜中にこっそりと窯出しをして、失敗の製品を裏の池に捨てるのが始終であった。”貧を心で克服する” 日々の生活もどん底である。硬質陶器の素地材料は地元に全然なくて、隣県の愛知県、岐阜県、遠くは岡山県、佐賀県などから求めるのであるから、原料高になった。少しでも研究費を助けるために、窯の一部に登窯の薬掛けの土瓶に硬質陶器の釉薬を施して焼いた。それが偶然にも黄濁色の陶器に焼き上がったのである。これが「大正焼」の生まれる尊い陣痛であったことは後日解ったのである。

寅次郎の研究も疲れを生じ、日増しに明暗起伏の生活は激しくなって来たが、明治43年の春、遂に宿願を達し ”半磁器式特殊硬質陶器” は完成した。同年10月、大阪に開催された日本工業共進会に「コーヒーセット」を出品し、「二等賞銀杯」を受賞した。日本陶磁器史に新しき一頁を加えたのであった。

貴族的な冷たさのある硬質陶器とは別に、庶民的な温かさを持つ黄色陶器を併せて完成することに熱意を転じた。

前年、偶然発見した黄濁色陶器の改良研究である。

これは素地が重点となるから、登窯に用いた「白地土」「長石」を加えて試験を重ねること一年半、明治44年秋、黄色陶器は完成した。

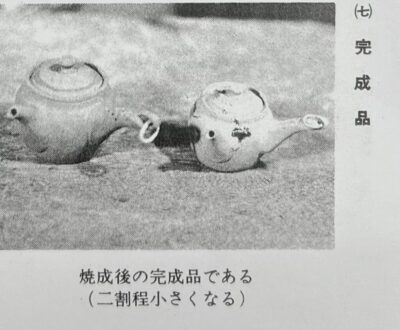

翌45年「明治」は改元されて「大正」の世となった。これを記念して「大正焼」と命名したのである。白色の純度を追求する硬質陶器に比べて、原料の入手は容易であり、製造工程は平易である。

ともかく”美しい製品が安く出来る” という点に、世人の期待は大きく動き出したのである。

四日市の素封家山中伝四郎、黒川新作両氏が中心となって、四日市商工会議所グループから”独占事業として会社組織による企業”の話があった。寅次郎は、「私は萬古焼の将来を深く考慮して、身分不相応な夢を追ったのであって、私欲から出発したものではありませんから」とこの厚意的な申し出を即座に断ったのであった。1日は長く10年の歳月は短かったが、世人から狂人同様に冷視された寅次郎にも明るい人生が輝き始めたのである。

寅次郎が新陶器研究を発心してから大正焼が生まれるまでの長き年月、つねに水谷家に出入りして、その研究過程を注目していた同業に、伊藤嘉太郎、宮田冨吉、中島伊三郎、黒川源太郎、山田兼吉、内山小太郎、川村又助、宮田小右衛門、竹内政吉らであるが、硬質陶器の成功、大正焼の誕生を共に歓んだ人々であった。

病弱であった実兄中島伊三郎に、先づこの大正焼の技術を伝授し、大正萬古の登録商標を受けさせ、中島の製品には、これを刻印することにして、合資会社「川村組」(代表者・川村又助)と一手販売の特約を結んだのである。

中島が愈々大正焼を発売した頃(大正2年)、寅次郎は大正焼に関心を深くもっていた伊藤嘉太郎、宮田富吉にも大正焼を勧めて、素地、釉薬の伝授、築窯、焼成までの指導をした。

そして、一般の業者にも、大正焼を希望する人には、技術を公開し、指導したのである。

水谷寅次郎の苦心談を読んで感じる事は、寅次郎は四日市萬古焼の生みの親である山中忠左衛門と実によく似ている事である。ライフワークを一旦心に定めると、決して後へは退かなかった。その鉄の意志と成功を確信しての奮励努力は超人と言う可機である。共に単なる私利私欲から発心したのではなかった。

かたや、維新変革期の困窮者への殖産であり、一方は明治末の良土の枯渇による沈滞に陥入っていた四日市萬古焼の暗い未来に対する光明として、私財を擲った事である。

しかもこの両者は、その目的を達成するや、その苦心研究の成果を私のものにせず、進んで公開した事実である。共に親分肌の人であり、彼らの膝下からいろいろな技術者が巣立ったことも共通している、だが山中忠左衛門は富有な地主であり、水谷寅次郎は、一介の小窯業家に過ぎなかった。忠左衛門が徹底した慈善家とすれば、寅次郎は驚異的陶技研究家であった。

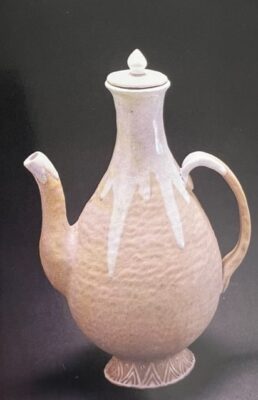

寅次郎は大正焼の完成に引き続き、石膏鋳込み法に成功しており、酸化焔焼成の石炭窯を改良、還元焔で本式の磁器を作った。(大正5年)

大正焼の黄色を白色に転じた泗水焼にアドバイスをし、農商務省の推薦で1年間沖縄壺屋に至り、琉球焼の改良指導を行なった。(大正7年)四日市に新しく開窯する石炭窯の指導に力を注ぎ、東洋紡の伊藤伝七の要請により生駒窯を築き作陶。(大正12年)

「含鉛釉」を「亜鉛釉」に構成変更して生ずる利点を追求成功したりした。(昭和6年)

昭和9年12月9日、寅次郎は波乱に富んだ生涯を閉じるまで倦む事なく、新しい陶法を続けたのである。時に60歳であった。

当時、色の黄色い大正焼は、釉下に色絵して本焼成ができ、見た目に美しく、しかも原価が安かったので、人気がある反面、嵌入、吹き、が出来る事と、簡易に生産出来るため、作業が雑になり、四日市萬古焼本来のものを失うものとして非難する者も多かった。

その本家本元である寅次郎のところから、大正、昭和を代表する優秀作人が巣立っていったことは皮肉な事である。即ち、加賀瑞山、加賀月華、大塚香悦、清水楽山、佐藤延寿らであり、ろくろ師の伊藤豊蔵、窯焚きの水谷力松土屋の岡本豊太郎、釉薬屋の伊藤駒次郎らも碧山門であったと言う。

大正焼を水谷寅次郎が発明した頃、寅次郎のところによく出入りしていた宮田冨吉、伊藤嘉太郎、内山小太郎の3人は、鳥居長の薪炭会社内に試験室を築いて、大正焼の研究をした。宮田冨吉と伊藤嘉太郎は、雲州写しと称して売り出した。黄色で、質が脆く壊れ易く、釉薬に嵌入や、吹きの出る当初の大正焼に満足せず、宮田冨吉と伊藤嘉太郎は木節、珪石を減じ、対州陶石と三石蝋石を加える事で色を白くし、生地、彩画に特に留意して泗水焼と称して売り出した。

当時大正焼について可否両論があった。だが、従来からの四日市萬古焼の赤いもの、ねずみ色の物に比べ多少黄味はあるが、白く上がった釉裏の彩画は、美しく感じられた。

しかも、四日市港を控えているため、石炭は有利に入る事、工程が簡易でコストが低く産出し得ることは大変な魅力であった。事実、製品の売れ行きも上々であった。そのため、ぞくぞくと石炭窯に切り換えたり、新設する者が表れたのである。

この松割木を石炭に代える事で燃料費が節約される石炭窯の発明に加うるに、動力を利用した機械ロクロ、石膏型による流し込みの成形法が入ってきたため、生産は飛躍的に上昇した。

石炭窯の発明者寅次郎は、技術を積極的に指導して公開したが、これを受けた窯屋は容易にその要領を習得し得なかった。また業者間は新規の者に冷たく、難儀した者も多かった。それについてこんな話が残っている。

窯の火入れをする前に、予め工場敷地内に穴を掘って置き、失敗した焼損品を人に見られないように直ぐ、そっと埋める準備をした。という事である。当初の黄色で貫入や、吹きの出る大正焼から、泗水焼との中間色で陥入のない物が焼成できるようになったのは、昭和に入ってからであった。当時は素焼きは別の窯で焼いていた。機械ロクロは大正5年ごろ足踏みロクロがはいってきたのが始まりで、大正7、8年頃から動力による機械ロクロとなって火鉢、水盤等の大物を量産し得る事となった。

石膏型による流し込みの方は、大正3年ごろ、寅次郎が不完全ながら石膏型を作り、鋳込みの土に色々と苦心をした揚句、「水分の少ない硬い土を硅曹で軟げる」ことを発見成功するのに半年もかかったと言う話があるが、一般的には、大正5年水車町の東山金次郎が名古屋の製陶工場に勤めて習得し、原料の一部を持ち帰り、水車町の辻本万造方の秘密工場で土瓶の石膏型による鋳込みに成功したのが、創りと言う事になっている。

大正焼の原料は下記のような移入品である。

1、木節粘土 瀬戸市、美濃(東濃各地)、三河(猿投)

伊賀(上野島ヶ原)

2、珪 石 瀬戸市、美濃(東濃各地)

3、長 石 福島県、滋賀県三雲、石山、岡山県笠岡

4、陶 石 山形県大峠、石川県鍋谷、岐阜県白鳥

5、磁 石 長崎県対島

6、その他 各地区より(朝鮮よりも)

これらを調合して使用した。製土も手漉しから圧搾機械によって行うようになり、さらに厘鉢も手造りからプレス製となった。

石炭窯の登場と軌を一にして動力による機械ロクロ、圧搾機械等が使われる様になったが、四日市萬古焼は瀬戸、美濃に比べ機械化が遅れていたものが、僅かの間にその水準に達し得たのには原因があった。

関西鉄道の工場が明治20年代に四日市にあり、四日市の鉄工技術はこの地方では最も進んでいた。高砂町の三重鉄工所は、日本陶器、名古屋製陶などへ早くから機械ロクロや窯業機械を製作して納入していた。この三重鉄工所の経験ある職人が独立して市内に工場を開いていた。そこへ四日市萬古焼の業者から注文して作らせ、またたく間に機械化は進んだのである。

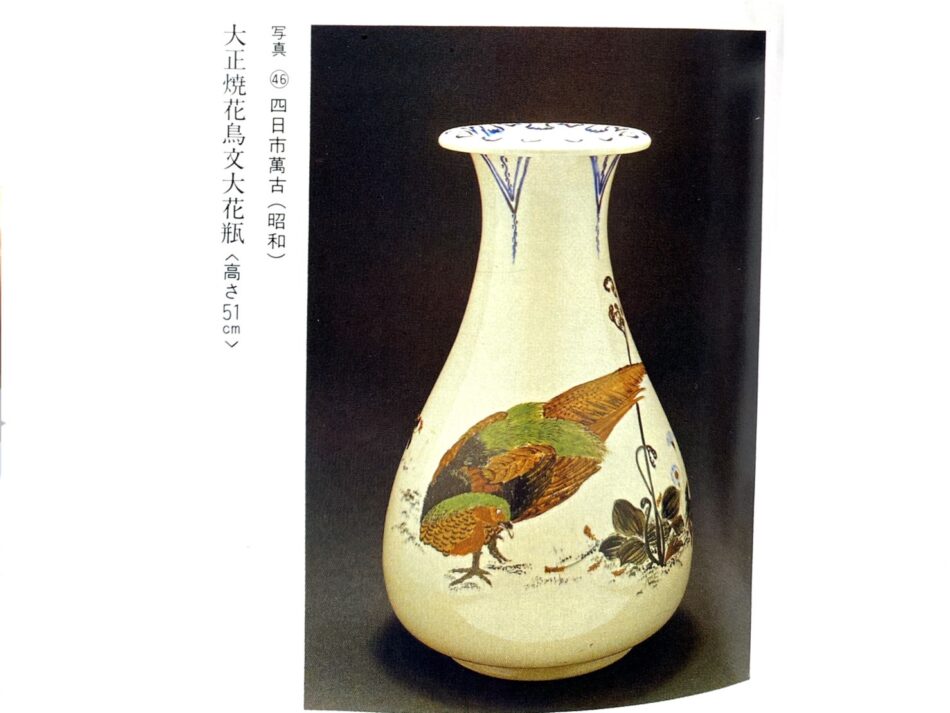

大正時代は四日市萬古焼にとって、まさに産業革命期であった。

大正焼の最初の頃の製品は従来の四日市萬古焼をそのまま移した。ロクロ製の土瓶、急須、湯呑、煎茶三ツ揃、蓋物等であった。大量生産方式による大正焼の出現により、旧来の輸出向萬古焼はかげをひそめ、大正焼と交替した。

とは言え、大正12年頃では輸出はまだ少なく、全産出の20%程度であった。従来からの赤土を主とする登窯の製品は大正焼に圧倒されて、単に美術工芸品的存在となり、一般製品の埒外になった仕舞った。貫入や吹きによるクレームも多かったが、それを廉価で応える業者も多かった。当然のように粗製乱造となり、大正焼の悪評は広まった。当時は科学知識の程度も低く、この欠点を改良するには焼成技術の進歩によって徐々に改良されるのを待たなければならなかった。

軌道に乗ってからの大正焼の製品は蓋物、湯呑み、花生け、灰皿、サイダー呑み、急須、煎茶器、番茶器などの小物のほか火鉢、水盤、大型土瓶などの大物に及んだ。特に、火ばちは火ばちの主生産地であった四国の砥部焼、九州の有田焼をしのぎ独占する程になった。

大正焼の普及発展とともに、次の二つの現象が表れた。その一つは、機械ロクロ、石膏型鋳込みの法に転換してきた四日市萬古焼へ、その技術の先輩である美濃、瀬戸方面から多数の陶工が移住してきた事である。石膏型の需要増大に伴い、型屋と言う専業者が現れた。その人達も外来出会って、一時は外来者の天下になるのではないかとも思われた。

また、末永、川原町、浜一色一帯は低地であるため、田圃に水が入ると、窯に水分が回り、完全な焼き上げがこんなんであり、阿倉川地区に多かった生地屋(ロクロ師)が機械ロクロを設備し、又、石膏鋳込み専門の生地屋も生まれる等の原因から阿倉川に窯屋が次々と移り、発足した。大正末年には四日市萬古焼の中心が、川原町から阿倉川に移っていったのである。

四日市萬古焼は大きく変貌した。

大正7、8年には大正焼専門の土屋も現れ、釉薬も京都の日本陶料会社において、比較的安全な者が作られる様になり、築窯にも窯の神様と言われた森太郎右衛門のような専門技術者の活躍があった。

それより前、大正5年に阿倉川の生地屋組合が、業者の結束と複利増進のため阿倉川信用購買組合を結成して組合員の金融、生活必需品の購買を行っていた。大正11年に阿倉川の大正焼窯屋十数軒が匿名組合東窯会を作り、石炭、釉薬、陶土等絵具等の共同仕入れを始めた。この東窯会は前記信用組合に合併して四日市煉瓦会社跡の敷地を買収し、厘鉢工場を作り、後に陶土の製造を大規模に開始した。これは生地屋と窯屋の合同の事業で、永らく斗争していた両業者が握手したのである。まさに時代の推移と言うべきである。

ところがその後、工業組合が設立され、共同製土工場を作ったため、暫くは対立の形となった。信用組合法は元々農村の機関であった。農業協同組合法の制定に従い海蔵農業協同組合に転身して、その事業である製土と厘鉢の製造を萬古陶土株式会社に移したのである。この外に、大正8年に合資会社川村組が硬質陶器タイルの生産を始めた。また、大正末年には川原町の伊藤嘉太郎は同志と共同して泗水タイル会社を設立して建築用タイルを製造し、阿倉川の木村周太郎はモザイクタイルの製造を開始している。

本格的硬質陶器の製造は大規模の設備のある工場が当時全国に数社生産していただけであった。本格的硬質陶器は工場の規模、設備、技術の点で旧来の小規模業者では生産が困難であった。これに着目した阿倉川の山本益次郎は、大正焼製造の傍ら、その研究を続け、昭和2年ごろ、成果を得て発足する事になるのである。

このように、生々発展していた四日市萬古焼も大正10年9月25日の大暴風による被害は甚大で、再起不能の業者も出た程であった。

また、大正12年9月の関東大震災では、人心の動揺と輸送途絶のため、その安定を得るまで、全業者は店を閉じていた。この時の滞荷も鉄道の開通により短時日の間に一掃することができた。その時の売れ行きは大変なものであったと言う。

大正焼によって急激に上昇した四日市萬古焼の生産高は大正10年ごろまでは上昇一方で、年額百三十万円に達したのであるが、大正末年には停滞の兆しが表れていた。昭和元年のデーターによると、三重県陶磁器工業生産額は、全国の4・4%となっており、愛知、岐阜にははるかに及ばなかったが、京都 5・9%、佐賀 4・7%に続く全国有数の陶磁器工業地となったのは、大正時代の四日市萬古焼の発展によるものであった。

大正焼の出現によって、斜陽となった旧来からの四日市萬古焼の中で、働いていた陶工達のことを少し書いてみよう。彼らは苦しい徒弟制度によって仕込まれ、腕が上達してやっと一人前になった頃、転換期に遭遇した。その中にはいろいろなタイプの者がいた。もともと家が裕福であるか、格別の才能のある者は、個人陶芸家の道を選んだ。そうでないものは大正焼の中に引き込まれ、粗雑な量産に手を貸し、本来の技術を忘れて行った。また利口な者の中には、企業家に転向して成功する例もあった。それらの腕のある陶工は、名人気取りを身上としている者が多かった。中には酒や女に身を持ち崩すものがあり、酒のためにのみ仕事をすると言う人もあった。いつも三滝川の堤防に酔いどれが一、二人転がっていたと言う。彼らの台所は常に火の車であった。家賃の滞納のため家主が立腹して片屋根を、取毀し、困惑して、窯屋に泣き付き、窯屋の肝入りで復元してもらったと言う笑い話が残っている。そんなくるしい懐具合にもかかわらず、彼らは自由で明るかった。

明治末から大正にかけて浪曲が大流行したことがある。吉田奈良丸、桃中軒雲右衛門の人気は大したものであった。川原町ののど自慢陶工の中に「半鐘軒政右衛門」の珍名(それぞれ、その言動、行為、職種をもじっている)で興行して廻った者がいた。実に愉快な話ではないか。

よき時代でもあったのである。

昭和時代に入ると、大正焼も研究の時代から安定した商品となりつつあった。莫大な損失を与えた大正焼の嵌入と吹きは、業者の必死の研究にも拘らず、改善することは大変困難な問題であった。

釉薬に泡状の粒子の生じる吹きは、焼成技術によって改良する事が出来た。

業者は嵌入の問題解決と製品のデザインの改良、新技術の導入、研究のために工業試験場の設置を望んでいた。

昭和元年、これに応えて三重県工業試験場の分工場が東阿倉川に設けられることとなった。それは業者が苦心惨憺の上、実地の経験によって大正焼の嵌入の問題を解決した時期であった。長い苦難ののち勝ち得たと言う自信から、業者は、意外な事に試験場を利用する者は少なかった。大正焼の前途を究め、これを指導することは容易ではなかった。試験場は業者と共に研究する程度であった。だが、色釉薬の製法と、その普及は試験場の大きな功績であった。

大正焼が軌道に乗り、山本益次郎の硬質陶器の研究の完成(昭和2年)、その生産稼働が始まると、四日市萬古焼の生産は、飛躍的に急上昇する事となった。データーによると、昭和3年、百十二萬円であった年間生産額が、昭和四年には4百十二萬円と画期的増額を示している。

その反面、旧来の萬古焼登り窯製品は、大正焼と交替、徐々に消滅して行ったのである。登窯製品中一番早くその姿を消したのは、薬掛けの土瓶、急須、煎茶器等であった。(昭和10年頃)続いて四日市萬古焼中、一番歴史の古い型製の土瓶、急須の生産が止んだ。(昭和14、5年ごろ)唯一生き残ったのはロクロ製の赤土急須であった。

この赤土急須は還元焼成で作られて来た。酸化焔焼成を目的とした大正焼の石炭窯では、焼成は不可能であった。その石炭窯を改良して、還元焔焼成を可能にしたのは、須藤善太郎の苦心研究によるものである。だが赤土独特の光沢を出すため松割木を併用した。

大躍進をした昭和四年末の業界の状況を知るため、四日市商工会議所が発表しているところの、職工10人以上を使用していた四日市萬古焼の工場一覧を次に示して見る事とする。

工場名 所在 職工数 代表者

株式会社伊藤商店 北川原町 70 伊藤常吉

真生製陶所 北川原町 75 中野 柳

合資会社須藤製陶所 鳥居町 70 須藤善太郎

泗水タイル合資会社 北川原町 36 伊藤英一

丸も製陶所 北川原町 27 諸戸與一郎

宮田製陶所 北川原町 40 宮田冨吉

山田製陶所 新浜町 16 山田兼吉

丸春宮製陶所 水車町 15 宮田春造

辻本製陶所 北川原町 10 辻本貞一郎

神尾製陶所 北川原町 10 神尾とめ

株式会社川村組 末永 200 川村又助

森欽製陶所 末永 120 森欽太郎

山庄製陶所 東阿倉川 130 山本増次郎

竹内製陶所 東阿倉川 15 竹内政吉

ヤマ三製陶所 東阿倉川 18 山本貞三

マル定製陶所 東阿倉川 14 渡辺貞七

安井兄弟商会 東阿倉川 13 安井市太郎

藤平製陶所 東阿倉川 12 藤井平治郎

笹岡製陶所 東阿倉川 63 笹岡伊三郎

カネ芳製陶所 東阿倉川 12 舘 芳松

水鉄製陶所 東阿倉川 13 水谷鉄雄

水源製陶所 東阿倉川 17 水谷源太郎

山形製陶所 東阿倉川 20 舘 佐助

木村製陶所 東阿倉川 15 木村周太郎

ヤマタ製陶所 東阿倉川 10 舘 寅次郎

マル三製陶所 東阿倉川 19 岩田茂三郎

石田製陶所 東阿倉川 16 石田喜一

カネユ製陶所 東阿倉川 10 西脇勇太郎

ヤマ由製陶所 東阿倉川 10 安井廉平

ヤマヤ製陶所 東阿倉川 12 伊藤松太郎

西脇製陶所 東阿倉川 10 西脇庄太郎

ヤマ治製陶所 東阿倉川 18 内田治吉

以上33工場が掲載されている。この他に収益税額15円以上のものとして、合資会社大丸製陶所、合資会社四日市製陶所、荒木弥蔵、伊藤忠信、井田万三郎、花井富三郎、花井新兵衛、太田寅吉、加藤善次、片山熊吉、田中與三郎、塚田栄一、中野新治郎、村山徳次郎、小山末松、坂倉與郎、伊藤直吉、石崎彌兵衛、舘幾治郎、内山松太郎、黒田丹次郎、藤井松太郎、笹岡せつゑ、水谷彦八郎、水谷半兵衛、白木四郎右衛門、

陶土業者として、服部留松、河本兼次郎、

陶土鞘製造業者として、山田末吉、山田芳男、多湖慶次郎、

生地製造業者として、川北うめ、山本喜之助、森茂十郎

絵付け業者として、田代庄太郎、石田喜三太、大野喜代蔵、毛利傳治、後藤藤蔵、保位増太郎、

タイル業者として、藤田新之助、

タイル販売に、加藤正春の名が見える。

四日市萬古焼販売業(同15円以上)として、井ノ口秀雄、田中六郎、中川兵太郎、中島種次郎、中山源治郎、上田松次郎、山田惣七、小林米吉、浅野常次郎、森慶次郎、伊藤彦次郎、伊藤長九郎、伊藤小左衛門、伊藤長四郎、伊藤長兵衛、粕野伊三郎、中山周作、山本喜太郎、前川常一、田中団治、小林與惣吉、小林留吉、斉木幸吉、斉木伊三郎、榊原喜平、佐々木義教、宮田小右衛門、柴田又一、柴田弥平、千賀卯一、須藤一彦、熊本貞次郎、山本友吉、松原民治郎、間宮佐一、阿部伝次郎、柴田敏一、千賀文一、園田捨吉、大平豊太郎、西脇末吉、浅野松二郎、服部貞技、山田合資会社、合資会社藤本組

上の人々が挙げられている。これに漏れた人達も沢山あった事と思われます。当時の四日市萬古焼の盛況を知る事が出来る。ところが、その直後、世界的大不況が訪れて来たのであった。

ここまでで、昭和初年の四日市萬古焼の章は終わりました。

次は12、大正から昭和初年に活躍した陶芸家・・・・に移行するのですが、わかっていたことではありますが、このように、写し書きをしていますと、現在の私は、今のコロナ禍ではなく、大正時代、昭和初年にワープしているような感覚が起こります。時代の息吹が伝わってまいります。

この冊子が、もう新しい書物としては手に入らないとわかった時に、どうしても残しておきたくて、このような写し書きを始めたのですが、ここまで一字一句漏らさずに付き合っていると、私は、満岡先生の講義を長い時間かけて受講している・・・そんな時間になっています。

これも、書物との出会いであり、縁であり、BANKOグランマとしては至福。

ありがとうございます。

大正時代から昭和の初年には、明治時代の名人陶工とは異なり、古萬古写し、有節萬古写し、内外の古陶磁写し、抹茶器、展覧会用作品等を個人で作り出す独立した陶芸家が現れた。一方、相変わらず四日市萬古焼の分業を受け持った名人達もいたのである。個人作家については、在四日市にこだわらず列挙する事とす。

碧 山 水谷寅次郎

大正焼の創始者水谷寅次郎の四日市萬古焼への貢献は、既に詳しく記述した。ともすれば、粗製濫造の印象すらある大正焼も、彼が研究完成した時点での半磁器式特殊硬質陶器は観賞に充分応えるものであり、彼の陶芸家としての才能を充分発揮している。(写真45)

実技者であり、科学者であった彼の釉薬と焼成技術より産み出された挿絵42の蓋物は大正焼業者の手鑑とす可きものである。彼は後半生を「暁風園碧山」として古陶磁の研究に終始した。彼の門から、香悦、瑞山、月華、楽山、延寿らを輩出した事を特記しておく。

挿絵42

四日市萬古「半磁器緑釉蓋物」

碧山水谷寅次郎作(大正)

香 悦 大塚斉家

明治25年、京都に生まれる。伯父が清水焼に関係していたので、焼き物に興味を抱きながら成長した。13歳のとき、家庭事情から家出して、水谷寅次郎のところで絵付け工として修業。阿倉川の山形製陶所、桑名の陶華園、名古屋の七本松製陶所に絵付指導に出かけている。大正12年奈良県生駒山の伊藤伝七の築いた「生駒窯」に従事した。昭和2年鳥居町に築窯、一本立ちになる。翌昭和3年、河原町に移築して本格的作陶生活に入る。作品は古萬古赤絵写し物が得意であった。古器に紛れる出来栄えである。有節写し等もあるが、優美な絵付けは京光悦に擬して伊勢光悦と言われる。昭和31年、65歳歿。

月 華 加賀清太郎

明治23年桑名宮通りに生まれる。家業は金物屋であった。伯父の水谷寅次郎の指導にて、弟の「瑞山」が桑名新矢田で窯を築いて作陶を始めたのに刺激され焼き物を楽しむようになった。大正8年、桑名市長貝塚栄之助の援助を得て、桑名元赤須賀に築窯、弟瑞山と共同して本格的製陶を開始した。瑞山が下仕事をして、彼が仕上げを受け持った。彼の作品は繊細で器用、あらゆる分野の作品を遺している。板谷波山に師事して帝展に9回入選した。清香堂の号を用う。昭和12年、48歳で病殁。

翠 峰 森 茂生

慶應元年生まれ、代議士当選4回の名士。大正4年、50歳の時、元来好きであった古萬古、有節萬古の復元を目論見、窯を築いて「陶華園」と称した。細工人 藤井陶楽、絵付師林良雄、ロクロ師内田松山らの名工を集めて良心的な作品を産み出した。青磁ものに素晴らしいものがある。

彼の古萬古の蒐集は有名であった。そのコレクションを東京で処分したと言う。

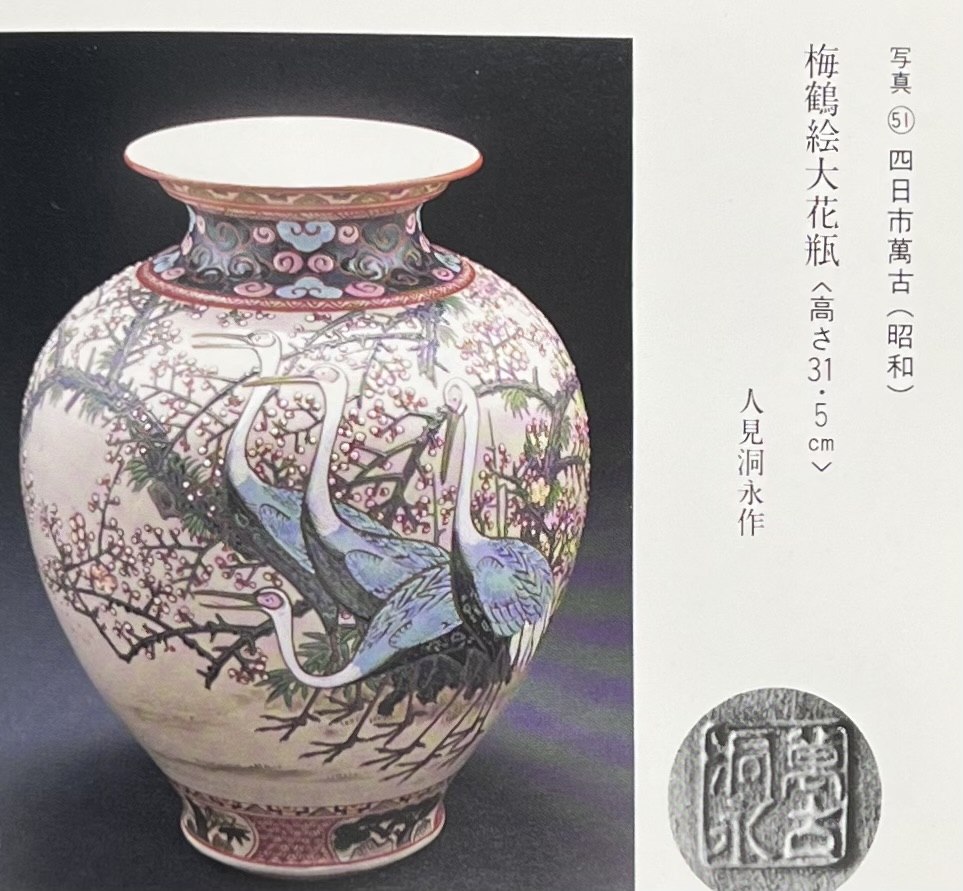

洞 永 人見洞永

明治30年、四日市市北川原町の農家に生まれる。当時のロクロの名手北村伊三に師事す。大正7年、京都に至り、浅見五郎に京焼の法を学んだ。大正9年、帰泗独立築窯して各種陶器を発表活躍した。昭和12年の四日市博覧会に出品して銅牌を受け、戦後は窯業試験場に就職、昭和29年、天皇・皇后両陛下に試験場より洞永作品花瓶一対を献上する等の事があった。彼は絵付けもしたが、ロクロ技を得手とした。彼の挽いた鉢に東錦堂らが絵付けしたもの等が沢山遺っている。(写真51)

四日市萬古(昭和)

梅鶴絵大花瓶 <高さ 31、5cm>

人見洞永 作

東錦堂 田中徳松 号素碩

明治9年、四日市市東新町に生る。明治の画工四條派の田中百桑に絵を学ぶ。明治末年、自宅に窯を設けて独立した。当時は絵付けのみでロクロ師の内田松山の素地に絵付するのが主であった。大正13年、天皇ご結婚の時、高さ一米の大花瓶に伊勢神宮の内宮、外宮を描いて献上した。良い素地がなければ一ヶ月でも二ヶ月でも仕事をしない職人気質であった。晩年は素地から絵付けまで、一貫してやっていた。昭和25年、74歳歿。

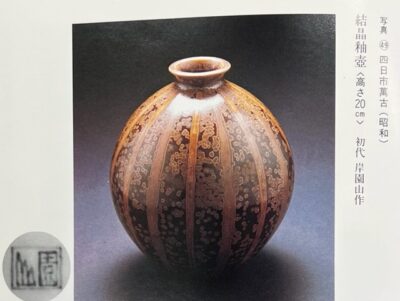

園 山 岸 巡男

明治28年上野市に生れる。はじめ大阪に、のち県工業試験場に入り絵、図案を学ぶ。大正10年、四日市笹岡製陶所へ来る。彼の作品の表品の評判は高く、同年眞生製陶所に移った。彼の近代的デザインは輸出工芸品として成功した。昭和21年には独立、11年後にはまた製陶所へ就職した。昭和35年、66歳で病没。(写真49)

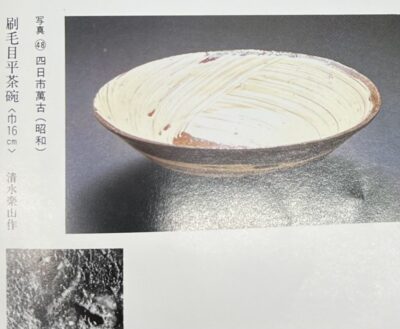

清水楽山 清水茂生 佐藤延寿

彼等は抹茶盌や抹茶道具を作る陶芸家であった。高麗者の写しに特に非凡なものがあり、茶道家元の職方として評判の良い作品を遺した。(写真48)

四日市萬古 (昭和)

刷毛目平茶碗<巾 16cm>

清水楽山 作

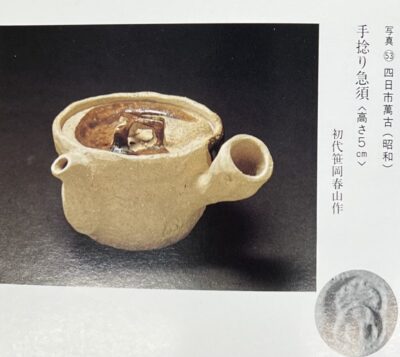

春 山 笹岡己之吉

明治26年、阿倉川に生れる。15歳のとき、阿倉川の唯福寺の離れを借りて、生地作りを始め、春山と号した。彼の手捻りワザは照山に学んだと言う伝えはあるが、彼独自のものであった。彼の器用な指先から生れる煎茶器などは世間の目を見張らせた。彼はどこの窯元にも属さず、純然たる個人作家として自由気儘な昨冬に一生を過ごした。昭和26年、陶栄町に築窯。昭和40年、73歳で歿した。(写真53)

四日市萬古 (昭和)

手捻り急須 <高さ 5cm>

初代笹岡春山 作

円久舎 渡辺庄作

春山と同時代の人である。彼は明治の手捻り技を継承した。特に明治初年の垂坂山白土を与える事が出来たら、そして生活の為の量産の必要がなかったら、円相舎の域に達する作品を遺す事を得たと思われる。家族の多い彼は、三ツ谷に住して作りに作った。(挿絵43)

四日市萬古 (大正〜昭和)

手捻り施釉急須

渡辺円久舎 作

東 流

河原町の山本東流の手捻り植木鉢は珍重されている。

伊 三 北村 伊三

前記洞永のロクロ師である伊三は川原町に住んでいた。彼のロクロ技、特に仕上げ削りは名人技であると言われた。彼は作業中、人の見るのを嫌った。彼はロクロ仕上げに板硝子の破片を使っているのだと噂さする者もあったが、その真偽は判然としない。

その他、ドラ金と呼ばれた「石川金次郎」、米豊こと「太田豊太郎」、上島庄助の子孫である「内田松山」、ドラ金の弟子「清水古流」、米豊の弟子で水引の上手な「伊藤実山」。仕上げ名人「清水酔月」、「広瀬古山」、「出岡白山」、「川村芳山」等などロクロ師は多士済々であった。(写真54)

「黒田光楽」は釉薬のすぐれた花瓶を作り、「不老洞」は南画風の絵付け、「硯堂」伊藤善兵衛は和風絵付けで有名であった。

特異な作家として瀬戸出身の加藤「蝶山」は無類の奇人で奇行逸話に富み、蟹のデザインが異常であった。

原型師の「長縄徐表」は瀬戸出身で、蛇と同居していた奇狂の右翼浪人であった。

岡山県から大正3年ごろ四日市に来て陶彫をした「吉備三川」の作品は異彩である。

陶彫作家では四日市萬古焼中最高の名人だとまで言われた「瀧野清二郎」はアイデアも豊富で奇抜な色々な作品を遺している。殊に楠公父子の像は、秀作であった。不幸42才で夭折した。茶器陶額の「多気檗山」

数少なくなった木型作りの人達の中で最後まで仕事を続けた者に「高尾静昇」、「小川松楽」らがいる。

昭和4、5年頃、世界的な不況の影響を受けて、輸出陶磁器生産の中心地である瀬戸・美濃方面では非常な滞貨となり、濫売粗悪品等の生産が行われて業界に混乱が生じた。そこで同3年には瀬戸、同5年には岐阜県の各産地に工業組合が設立され、名古屋にその連合会をおいて製品の生産と販売とにつき統制を実施することになった。これが、日本陶磁器工業組合(日陶連)である。

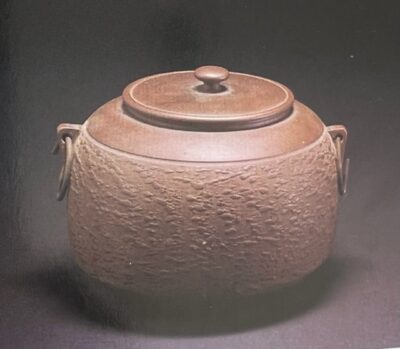

四日市でも山本増治郎他数名の発起人によって、昭和6年8月に萬古陶磁器工業組合が設立され、日陶連に加入した。この組合は、組合員54名、地区は四日市市、三重郡、桑名郡であり、初代理事長山本増治郎もとにまず棗型9寸火鉢(写真26頁)の統制を行い、翌、昭和7年には水盤・蓋物・赤土急須・神陶器などの規格統一を行うとともに、生産の割り当て、共同販売、共同検査などを行った。

この頃、瀬戸や岐阜地方では、主要製品の全部を統制し、生産の制限によって価格を維持していたが、業者間では統制品以外の品物に過剰設備と労働力を向ける傾向が次第に強くなっていった。その第一の目標が四日市の大正焼であった。特に岐阜県の滝呂と瀬戸の一部ではすでに半磁器と称し、大正焼と同品質のコーヒー碗皿、土瓶、三つ揃皿類の生産がはじまっていて、大正焼の販路に進出してきたため、萬古陶磁器工業組合では、コーヒー碗皿を日陶連の製造権制度によって、保護する処置をとった。

このほか、川村組の硬質陶器タイルと山庄製陶所の硬質陶器肉皿、スープ皿、丼などが日陶連の統制品となったが、一般に四日市陶磁器工業の製品は(大正焼が主製品)品質においても、品種においても、瀬戸や岐阜県の製品と異なっているため、それらとあまり競争関係には立っていなかった。

(一)軽質陶器開発

四日市陶磁器工業の製品は、瀬戸や岐阜県などの製品とは、競争関係に立つ事が少なく、したがって日陶連の統制品となったものは、硬質陶器など若干の品種だけであったが、昭和7年に東阿倉川の笹岡伊三郎及び、塚脇鉄次郎の共同研究によって、軽質陶器が発明されたので、四日市陶磁器工業製品は、一そう特色を持つものとなった。

軽質陶器は、外見は硬質陶器に似ているが、軽質なので、そのようによばれたのである。軽質陶器の特色は、釉薬に亀裂を生じる事がなく、純白色なので色彩が鮮明かつ自在になり、焼成温度が低いため燃料費が節約でき、しかも使用上堅牢であるという点にあったため、軽質陶器に対する需要は増大し、生産もさかんに行われるようになった。これには硬質陶器と異なるため、統制外にあり、自由に生産できたことも一つの理由となっていた。

しかし、昭和16年、第二次大戦と共に輸出が中断され、惜しくも、この製品は消滅した。

(二)共同製土工場建設

萬古陶磁器工業組合では、昭和7年と8年の2回にわたり、商工省の共同施設補助金をえて、製土の共同工場と事務所、および共同販売所を建設し、陶土の改良をはかると共に地区内の製土工業者を組合に加入せしめ、陶土の統制を実施して、製品の全面的向上を図り、また製品の保管倉庫を立て、共同販売事業を強化した。

四日市陶磁器工業は、昭和になってからも発展の一途を辿り、生産額が急激に増大したばかりでなく、全国的な地位も高まり、昭和元年には、全国生産額の4、7%を占めていたのが、昭和5年には6、2%となり、以後ずっと6%前後を占めることとなった。

このような四日市陶磁器工業の著しい発展に対し、瀬戸の陶磁器工業者一部では、同10年頃、愛知県に陳情して瀬戸産原料の県外移出の禁止をはかった。

大正焼の主原料である木節粘土は、ほとんど瀬戸産に依存していたのであるから、四日市陶磁器工業としてもこれは重大であった。

そこで、万古陶磁器工業組合では三重県と協議の上、県産伊賀の木節粘土に転向すべく産地採掘業者とも交渉し、他方では組合直営の採掘も考え、また大正焼の品質改良の試験を行うなどして、いつ瀬戸産木節粘土の移出禁止をうけても差し支えないよう準備を整えていたがその後、瀬戸においても移出禁止の問題はたち消えとなり、また伊賀の木節粘土は不適当であることもわかったのでそのまま瀬戸産のものが使用されることになった。

(一) 戦時の対策

昭和12年、日華事変がはじまり、民間物資が急激に欠乏してきて、石炭などは個人では入手が困難になった。そこで日陶連では、商工省に陳情して陶磁器用の石炭の割当を確保し、それを各所属組合に割り当てた。所属組合では、さらにそれを各組合員に割り当てた。

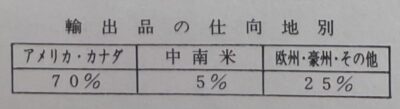

その後、対米関係が悪化してきた昭和13年には、四日市陶磁器工業生産額の60%以上を占めるアメリカ向輸出が、日貨排斥によって激減し、またアメリカ以外への輸出も減少してきたので、萬古陶磁器工業組合では、この非常事態に対処するため、日夜競技を重ね、種々研究した結果、次の二つの案を得た。

第一案は、耐火煉瓦の製造に転換すること。

第二案は、耐酸瓶の製造に転換すること。

上記の二案であったが、原料技術、既存設備の利用、販路、金融、その他の諸側面から、さらに慎重な検討を加えた結果、耐火煉瓦に転向することに決し、組合役員は、係を分担し、窯業試験場は技術面を担当して生産の準備をととのえた。

この頃、三重県下の鉄工業者は軍需品の下請けを開始し呉海軍工廠に納入する契約を結んでいたので、県商工課長の斡旋によって、この耐火煉瓦も軍需品として、同工廠に納入する契約をした。その後も引き続いて新規の契約をしたり、他の工廠や会社にも、納入するようになって一時は耐火煉瓦の生産地化した。

しかし、太平洋戦争が始まって、石炭の入手は殆ど不可能になり、従業員も次々と応召したり徴用されたりしたため、耐火煉瓦の生産も次第に縮小せざるを得なくなった。

(二) 代用燃料と代用品

日陶連配給の石炭も途絶えた。代わりに松割木、柴、ピッチ、竹材、コールタールなどを手当たり次第に燃料とし金属代用品として鍋釜、湯沸、ガスバーナー、焼網、仏具などを陶磁器で生産したり、銑鉄の不足を補うため、酸化鉄を焼成したり、暗梁排水用の土管を生産したりして、四日市陶磁器工業はその存続をはかるため、必死の苦労を重ねた。

(三) 企業整備

昭和17年に企業整備が施行せられる。平和産業を縮少整理してその余剰の設備と労力を軍需産業に振り向けて戦力の増強に充てたのが企業整備である。

これまで萬古焼業者は、個人経営であったもの百数十工場を法人企業体30社に合同整理した。企業合同体に参加するものは、所有の設備財産を会社に現物出資して合同し、不参加の者は残存企業体より補償金をうけ、又その所有設備を国民更生公庫に譲渡し、営業権を放棄し他に転業した。

これは半強制的の処置で業者は不満であったが、国のためと諦めたのであった。

かくして戦争の激化と共に諸物資は極度に不足し、萬古焼の遊休設備は軍需及び、食料工業の資材に充てたので、終戦前には陶器の製造は殆ど不可能の状態であった。この間、萬古陶磁器工業組合は、昭和17年に三重県陶磁器組合に改組され、さらに昭和19年には、三重県工業統制組合に改組されている。

私達が見過ごしてはならない時代の歴史です。

読み進んで行くうちに、身体が強張って行くのを感じました。

今までも展示品で、代用品・統制品など、説明をさせていただいていましたが、このわずかな記述からでも、あってはならない時を思います。

今回の項、もう少し詳しく知りたいと思います。

戦争が熾烈になるにつれて、若い働き盛りは応召に、徴用にと刻々当産地より姿を消して行った。

銃後に残った窯業関係者は、何とか窯の火を消さないようにと、このような人不足、資材不足の中で必死に努力を続けて行った。

たまたま、当時の四日市市警察署長、市役所(商工課)より要請があり、芸妓連を陶器工場で使ってくれないか、奇想天外な申出を受けた。当時の幹部はあまりに突飛な申出に驚いたものである。

何しろ芸妓といえば夜の宴席で三味線をひいたり、踊ったり、唄ったり、そしてお酒のサービスをして客をもてなす商売である。如何に戦時下といえども果てさて泥んこになって、その上重労働である作業ができるであろうか、幹部はこれが受け入れに悩んだ。

当時は戦時下の軍需必需品である前項記載の海綿鉄・農耕排水土管、耐火煉瓦、その他耐熱代用品に切り替わっていた。

ここにおいて当時の理事長水谷久義、山三製陶の山本貞三他幹部は、いよいよこれら美妓連、やまとなでしこの受け入れに踏み切ったのである。

自前芸者(単独営業)は土管工場へ、若い15、6才のおかかえ芸者は航空機の絶縁体の碍子を造っている工場へ、前者は県より要請のあった耕地整理用排水土管の製造に従事することである。

一人前の男でも重労働である。これがため、月給は40円くらいであった。この土管造りに20数名が就労した。

後者は航空省より、軍需工場として指定を受けて、航空機に使用する、絶縁体の碍子を造っている山三製陶所へ同じく20数名が就労した。こちらは年も若く、比較的軽作業なので、月給は2、30円位であった。

何も彼女達は、通勤の出来る範囲で作業が終わったら本業の夜の宴席に出なければならないということで、市内の軍需工場はという条件から、けなげにも勇躍お国のためと、生まれて始めて体験する泥んこ作業の陶器造りに身を挺したのである。

戦時中一般婦女子の服装は、絣の上衣に同じ生地で造った「モンペ」である。しかし彼女達は職業柄派手やかな色に大きな花柄をした「モンペ」姿である。けれどももうそこには、さすがに脂粉もなく、笑いもなく、あるのは真剣そのもの、りりしい挺身隊の日本の女性の姿であった。

彼女達は、さすがに三味線を弾いたり、むづかしい芸をこなしていたせいか、非常に器用なで真面目で、頭もよく一週間も立つと、もう本工員も及ばぬ程の成績をあげた。そして彼女達は、昼間は製陶工場で働き、作業が終わると、土で汚れた体を洗い流し、再び脂粉で顔形を整え、きれいな和服の座敷姿に着換え、三味線を抱えてる宴席に出たのである。それでも宴席に出られるのは、昼間工場で働いて、出勤簿に「出」の印をもらったものだけが、出られるのであって、この出勤簿は非常に厳格に彼女達に作用した。

こうして緊張した作業の裡にも彼女達が特別喜んだエピソードもある。戦時下のため殆どの物資は配給制度である。したがってビール等は仲々に呑みたくても呑めない。ところがこちらは軍需工場である、さて配給となるとビールがドラム缶に一本である。巷ではほとんど呑めないビールもここではガブ呑みである。このひと時こそ、しばしを忘れて団らんに過ごしたのであった。

こうした挺身隊の彼女達も2年余りを以って、昭和20年8月15日、陛下の終戦発表の玉音と共に解除されて行ったのである。

80才になられた、当時の山三製陶の山本貞三さんは床に体を横たえ乍ら、私等警防団等で料理屋へ行った時などは、山三さん、山三さんと本当に大もてをしたもんやったなあーと、しみじみと感慨深げに目を細めて、昭和18、9年頃の事であろう当時の状況を話してくれました。

昭和54年8月8日 記す。

昭和20年6月18日夜半、B29を主力とする、大空襲を受けた、そして市内の殆どは廃燼と化した。

四日市陶磁器工業における生産設備の約8割と、販売業者の施設は殆ど灰になった。

即ち、川原町方面(浜一色、新浜町、古川町、鳥居町、等を含む)一帯の地は生素地屋、窯屋、問屋、及びその関係者の殆どが全滅した。末永と三ツ谷は極く一部を残して、これ又全滅した。阿倉川は3割程度が灰になった。羽津方面は被害僅少であった。

組合の共同施設は同業組合事務所、商業組合事務所、及び倉庫、工業組合共同販売所及び倉庫等は皆灰燼に帰した。

8月15日、陛下の玉音と共に、終戦となったが、全国の陶磁器工業地で罹災したのは名古屋の一部と、四日市だけであり、瀬戸、美濃、金沢、京都、信楽、三河、常滑、有田などは殆ど被害がなかった。

業者の多くは、疎開したり、また広い焼け野原の中で、僅かに雨露を凌ぐバラック生活の状態をみると、萬古焼もこの災害で見透しはつかなかった。

しかし乍ら、全国的な戦争の被害で、物資は極度に枯渇し、国民はその日の生活にも事欠くありさまで生活必需品である萬古焼への、いちじるしい需要となってあらわれたため、四日市陶磁器工業でも罹災者は住宅よりもまず生産設備を整え、いちはやく本格的生産をはじめて復興にとりかかった。

しかし、人心はまだ安定せず、前途の見込みもたたず殊に物資の不足で復興は容易でなかったが、それまで敗戦による放心状態であった業者も、最早晏如たる生活は許されず、切歯扼腕広い焼け野原の一角から、徐々に窯焼きの煙が立ち始め、本格的な復興が始まった。

そこへ昭和23年、貿易の再開がこれに拍車をかけて急速度に復興した。

萬古焼産地だけが罹災して大変貧乏くじをひいたわけであるが、業者の熱烈な復興心と協力によって、戦後34年経った今日、国内は勿論世界市場に覇権を持つ産地として、驚くべき発展をしようとは、誰が想像できたであろうか。

ちなみに、戦争勃発時より現在に至る四日市陶磁器工業界生産額の推移を別表でみよう。

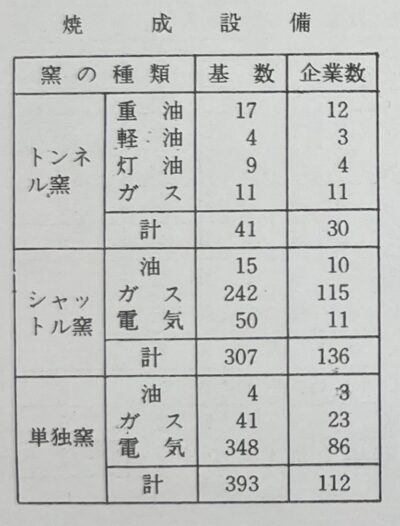

生産技術面では、昭和23年に萬古窯業が、そして昭和26年に山庄製陶所が、重油を燃料とする「トンネル窯」を築いて、その優秀性を示して以来、笹井製陶所、森欽製陶所、宮尾商店、カク本窯業、フジ硬質陶器、ヤマホン製陶所等次々とトンネル窯を設備した。

トンネル窯は戦前には、日本陶器や、日本硝子などの、大工場だけが持っていた設備であり、その築造には、莫大な費用と敷地を必要とするため、中々普及しなかった。しかし品質を均一に保ち、かつ生産を高めて生産費を節約できる長所を持っていたため、戦後の貿易再開による輸出市場の伸張に伴って、愛知、岐阜の陶磁器工業地帯に設備されるようになり、つづいて四日市陶磁器工業にもそれが及んだのである。

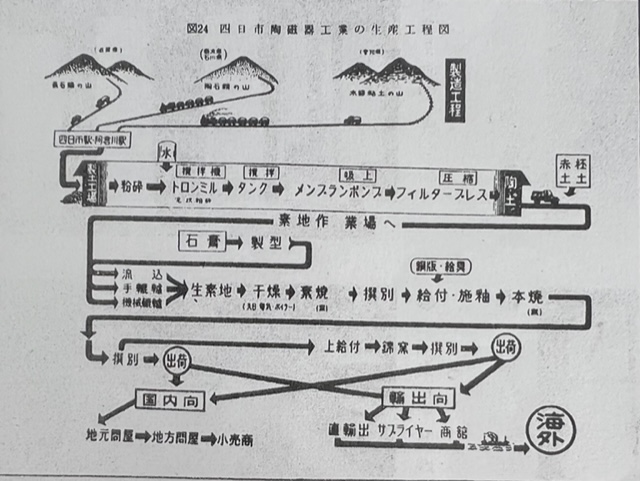

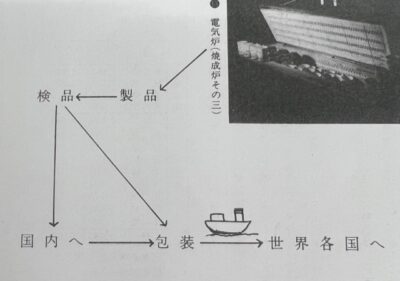

なお、最近の四日市陶磁器工業における製造工程は次表のごとくである。

四日市陶磁器工業の生産工程図

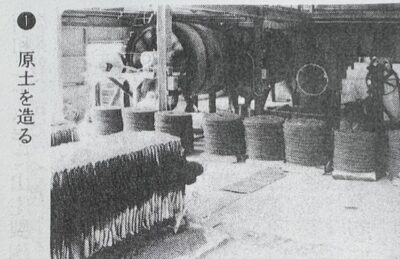

1 原土を造る

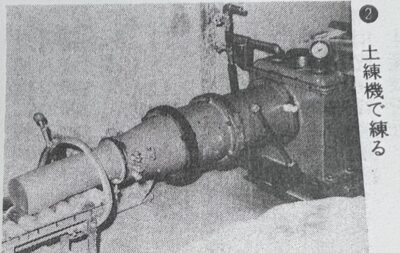

2 土練機で練る

3 動力で成型する(成型法)

4 流し込み成型(成型法)

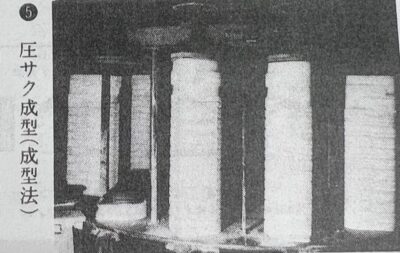

5 圧サク成型(成型法)

6 手ロクロ成型(成型法)

7 出来た器生地を仕上げる

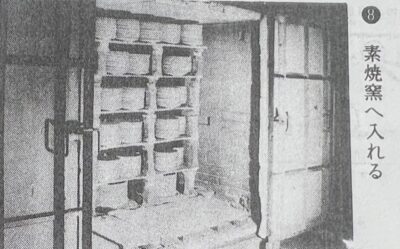

8 素焼窯へ入れる

9 絵付けをする

10 釉薬をかける

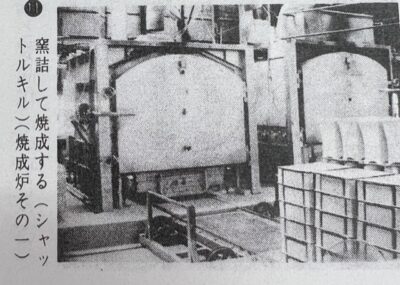

11 窯詰めして焼成する(焼成炉その1)

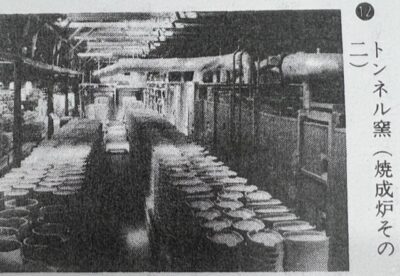

12 トンネル窯(焼成炉その2)

13 電気炉(焼成炉その3)

戦後の復興、グランマは戦後生まれです。

しかし、戦後と一口で言えない長い時間が経っていますね。

1945年8月15日。これが終戦の日です。

と言うことは、77年前のことになります。

弄山生誕享保3年(1718年)から287年目

この「四日市萬古焼史」は昭和54年、1979年発行ですから

この書物が戦後34年経て作られたのですが、

本日の記載分のあとはほんのわずかな記述で終わっています。

記載を続けてきた私には、ちょっと腑に落ちない感があるのですが、、、、

あとひと頑張り!! ます。

戦争によって朝鮮と台湾を失い、中共との貿易も再開されず、輸出向品は国際関係上各種の制約を受けて、なかなか戦前の状態に戻らなかったが、米国向けの品は徐々に活況を呈してきた。

昭和23年5月に山形製陶所の舘佐市氏が、白雲陶器を完成して、これを輸出向にしたこと。および宮尾商店が同系統の製品の大量生産に成功したこと。四日市研究所で「ボンチャイナ」の研究と製品化に成功したことなどは、いづれも戦後における四日市陶磁器工業の発展に少なからぬ貢献をした。

しかし四日市陶磁器工業製品の中心はなんといっても大正焼の系統を引く半磁器であり、これに硬質陶器、軽質陶器、白雲陶器、ボンチャイナなどを、一部の業者が生産している状態であった。

そして半磁器に有利な下絵付製品が多いことが、愛知、岐阜県産と異なった、萬古焼の特色としてあげられる。

昭和25年、当時の品種別生産額は次表で見られる通りである。

その後一時、玩具、置物などのいわゆるのベリティー製品の生産が伸長し、その後は食器類の生産が伸びている。しかし、全国生産額中に占める割合でみると、食器類は伸びてきたといっても、10%未満の割合しか占めていないのに対して、玩具、置物類は年々全国生産額の20%を占めている。